病を癒す仏、薬師如来とは

薬師如来(やくしにょらい)とは?

病気平癒や健康長寿などの現世利益を授ける仏として、日本各地で厚く信仰されています。この記事では、薬師如来の意味やご利益、像の特徴、日光・月光菩薩や十二神将との関係、ゆかりの寺院までをわかりやすく解説します。

私自身も子どもの頃、奈良の薬師寺で大きな薬師如来像を目にし、その迫力と優しいまなざしに深い安心を感じました。

その体験は、後に仏画を描く原点のひとつとなっています。

現世を癒す仏 ― 薬師如来の特徴

薬師如来(やくしにょらい)は、正式には「薬師瑠璃光如来」と呼ばれ、

東方瑠璃光浄土の教主として知られています。

その名のとおり、身体の病だけでなく、心の苦しみや不安までも癒す存在として、

古くから多くの人々に信仰されてきました。

仏像や仏画では、次のような姿で表されることが一般的です。

- 左手に薬壺(やっこ)を持ち、右手は施無畏印(せむいいん)

見る者に「恐れなくてよい」と語りかけるような手のかたちです。 - 穏やかで落ち着いたまなざし

まるで人々の苦しみを受けとめるかのような優しさに満ちています。

阿弥陀如来が「死後の救い」を象徴するのに対して、

薬師如来は「今を生きる私たち」のための仏とされています。

生きる力を取り戻したいとき、心身の調和を願うときに、多くの人がその御名を唱えてきました。

薬師如来が左手に持つ薬壺には、病を癒す霊薬が入っているとされます。

ただし、それが何の薬かははっきりとは決まっていません。

身体の病を癒す薬とも、心の苦しみを鎮める薬ともいわれ、

ときには迷いや煩悩を取り除く智慧そのものとも解釈されます。

つまり、この薬壺は「一人ひとりに必要な癒し」を象徴しているのです。

薬師如来を支えるふたりの菩薩

― 日光菩薩と月光菩薩

薬師如来とともに祀られる存在として、もっともよく知られているのが

日光菩薩(にっこうぼさつ)と月光菩薩(がっこうぼさつ)です。

このふたりは、薬師如来の左右に脇侍として並ぶ存在で、

その名のとおり「太陽」と「月」を象徴する仏として描かれます。

- 日光菩薩は、太陽のような明るい光を放ち、生命力や前向きなエネルギーを象徴します。

- 月光菩薩は、月の光のように静かに寄り添い、心を癒し、内面に光をもたらします。

対照的な二つの光が一体となることで、

外側と内側、動と静、陽と陰のバランスが保たれている――

そんな仏の世界観を、この三尊はあらわしています。

薬師如来が「癒し」そのものであるならば、

日光・月光菩薩は「照らす力」と「支える優しさ」。

それぞれが補い合い、祈る人の心と体の両方に、そっと寄り添ってくれます。

仏を護る十二の存在

十二神将とは:薬師如来を取り巻く存在として忘れてはならないのが、十二神将(じゅうにしんしょう)です。

これは、薬師如来の教えに感銘を受け、その加護を誓った十二体の護法神たち。

それぞれが力強い姿で、仏を守り、災いを祓う存在とされています。

- 十二神将は、干支(えと)と対応しているとされ、自分の守護神を見つける楽しさもあります。

- 怒りの表情を浮かべた姿には、病や悪縁、災厄を退ける力が込められています。

仏の穏やかさとは対照的に、十二神将の姿はとても勇ましく、

まるで見えない世界から私たちを守ってくれているような心強さがあります。

以下に、十二神将の名前とそれぞれが守護するとされる干支を一覧にしました。

| 神将名 | 守護する干支 |

|---|---|

| 宮毘羅大将(くびら) | 子(ねずみ) |

| 伐折羅大将(ばさら) | 丑(うし) |

| 迷企羅大将(めきら) | 寅(とら) |

| 安底羅大将(あんちら) | 卯(うさぎ) |

| 頞儞羅大将(あにら) | 辰(たつ) |

| 珊底羅大将(さんちら) | 巳(へび) |

| 因達羅大将(いんだら) | 午(うま) |

| 波夷羅大将(はいら) | 未(ひつじ) |

| 摩虎羅大将(まこら) | 申(さる) |

| 真達羅大将(しんだら) | 酉(とり) |

| 招杜羅大将(しょうとら) | 戌(いぬ) |

| 毘羯羅大将(びから) | 亥(いのしし) |

今回は深く掘り下げませんが、薬師如来を取り巻くこのような世界観を知ることで、

仏画の見え方も少し変わってくるかもしれません。

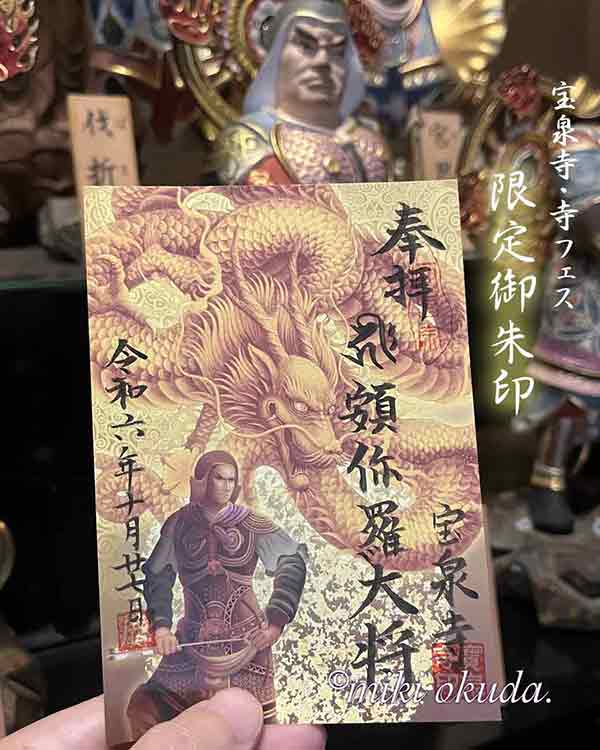

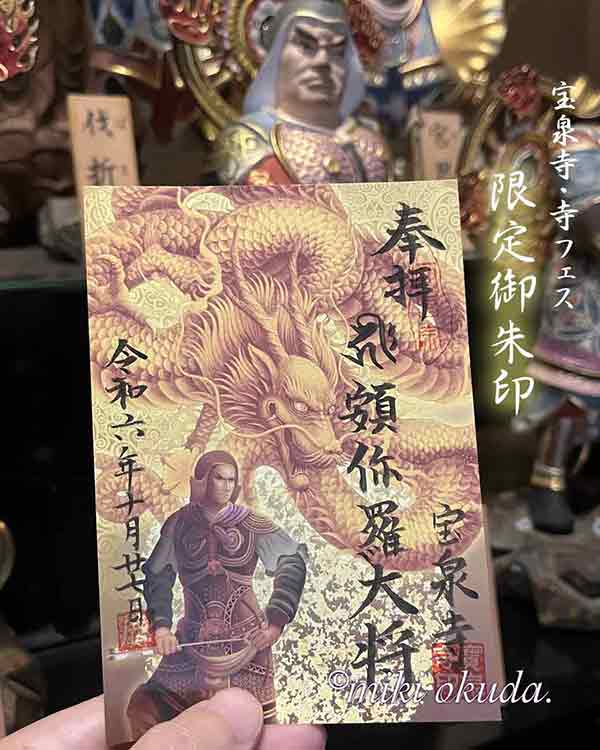

頞儞羅大将(あにら)の御朱印

なお、十二神将の中で「辰(たつ)」を守護するのは、頞儞羅大将(あにら)です。

この頞儞羅大将にまつわる印象的なご縁がありましたので、少しご紹介させてください。

以前、星曼荼羅などを描かせていただいた東京都早稲田の天台宗寺院・宝泉寺様で、

毎年開催されている「寺フェス」という行事があります。

その年がちょうど「辰年」だったことから、

私は頞儞羅大将と龍神を組み合わせた限定御朱印の制作を担当させていただきました。

薬師如来を奉る寺院

薬師寺(奈良県・奈良市)

- 天武天皇が皇后の病気平癒を願って建立を発願した、薬師如来信仰の中心的な寺院。

- 本尊・薬師如来坐像は白鳳期の傑作として知られ、優美で穏やかな姿が印象的。

- 国宝の東塔や伽藍全体も美しく、「祈りの造形美」を体感できる場として、多くの参拝者を集めています。

湯殿山注連寺(山形県・鶴岡市)

- 出羽三山の一つ「湯殿山」の信仰と深く結びついた修験の寺。

- 古くから薬師如来を祀り、山岳信仰と融合した独特の薬師信仰が受け継がれています。

- 湯殿山の自然とともに祈るその空間は、仏の力をより身近に感じさせてくれます。

宝泉寺(東京都・新宿区早稲田)

- 天台宗の寺院で、薬師如来をご本尊として祀っています。

- 早稲田大学に隣接しており、多くの受験生が合格祈願に訪れることでも知られています。

- 「W」の文字を模した勝守(かつまもり)が人気で、学生だけでなく地元の方々にも親しまれています。

- 毎年5月には、「富突き(とみつき)」という伝統行事が行われます。これは江戸時代に始まったとされる行事で、いったん途絶えていたものの復活し、再び大切に受け継がれています。

日々に寄り添う祈りのかたちとして

薬師如来は、ただ「病を治す仏」というだけではありません。

不安や迷いの中にあるときに、そっと寄り添い、心と体のバランスを整えてくれる存在です。

薬師如来と、それを支える日光・月光菩薩や十二神将たち。

その仏たちを描いた絵を通して、

“祈る”という行為がもっと身近で、もっと静かな営みになることを願っています。

絵の前に立ち、ふと深呼吸したくなる瞬間。

そんな小さなひとときが、

私たちの日々を、すこしずつ癒してくれるのかもしれません。

静けさと祈りを絵の中に・ジクレー版画

― ジクレー版画で描いた薬師如来と日光・月光菩薩

薬師如来を中心とした三尊の世界は、私にとっても特別な存在です。

それぞれの仏の意味や祈りのかたちを深く学びながら、

一枚一枚、静かに向き合うように描いていきました。

現在、以下の2点をジクレー版画として制作・販売しています。

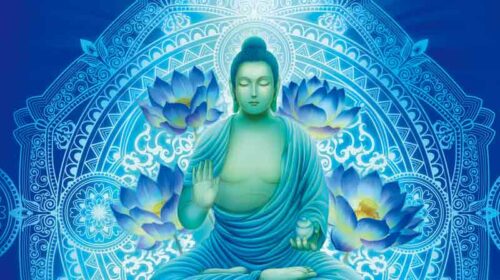

薬師如来(ジクレー版画)

落ち着いた青と金の色彩が調和した一枚です。

穏やかに佇むその姿は、ただ眺めているだけで、どこか呼吸が深くなるような安心感を与えてくれます。

「心が落ち着く」「空間がやわらかくなる」

そんな感想をいただくことが多い作品です。

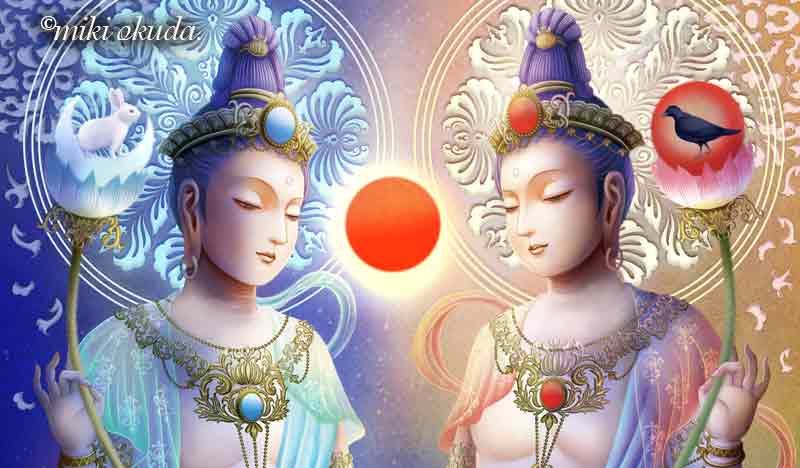

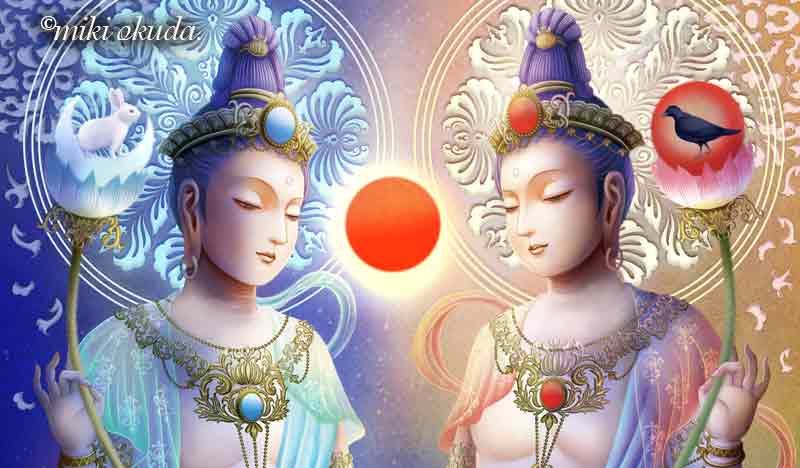

日光・月光菩薩(ジクレー版画)

この作品では、日光菩薩と月光菩薩のふたりを1枚におさめています。

それぞれ異なる個性を持ちながら、画面の中で静かに調和しています。

ふたりの菩薩が放つエネルギーのコントラストが、

見る人の中にある「陽」と「陰」のバランスを整えてくれるようです。

仏画を祀るということ

― 日々の暮らしに、祈りと静けさを

薬師如来のジクレー版画は、病気平癒や心の安定を願って飾られることも多く、

ご自身のためだけでなく、大切なご家族や身近な方への祈りとして選んでくださる方もいらっしゃいます。

中には、こうした声もありました。

「仏壇がないけれど、家の中に静かに手を合わせられる場所が欲しかった」

「この絵の前に立つと、自然と深呼吸したくなる」

仏画は、ただ“飾る”ものではなく、

空間そのものの気配を変えるような、不思議な力を持っています。

- 忙しい毎日の中に、少しだけ立ち止まる時間がほしいとき

- 誰かの幸せをそっと願いたいとき

- 不安な気持ちを静かに見つめなおしたいとき

そんなとき、この薬師如来の絵が、

あなたのそばでそっと支えになってくれることを願っています。