こんにちは。幻想画家の奥田みきです。

早稲田にある天台宗寺院「宝泉寺様」

のご依頼で制作した星供曼荼羅と制作過程をご紹介します。

また、「星曼荼羅とは?」という解説も簡単に記事にしましたので合わせてごらんください。

(解説記事は目次から飛べます)

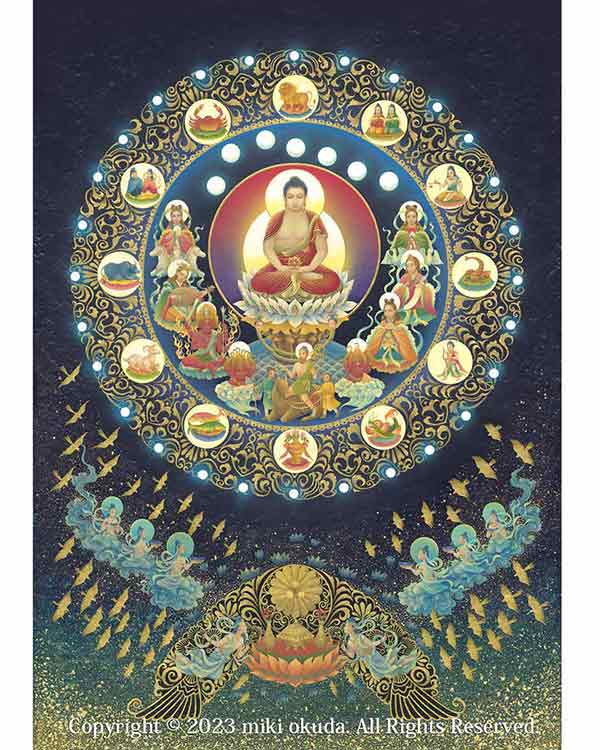

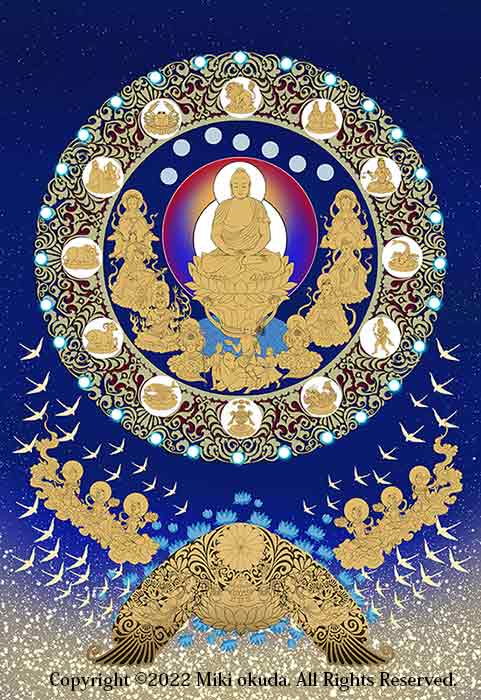

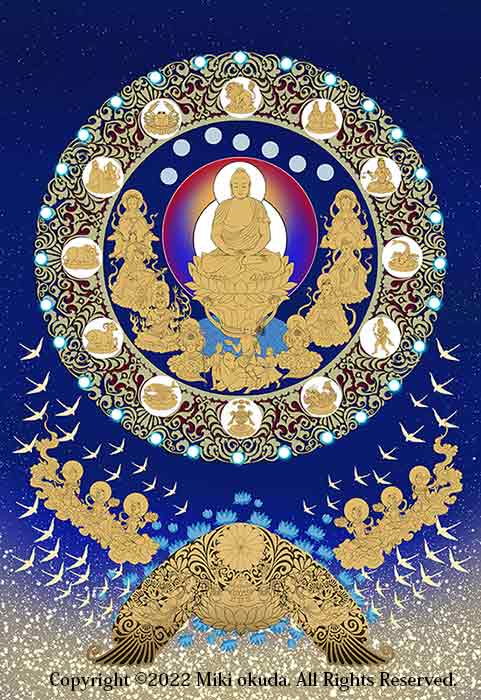

星供曼荼羅・完成図

この作品を描くにあたり、初めての50号(1,167×803)という大きなサイズに、最初は戸惑いましたが、心穏やかに制作するこをが出来ました。

金箔をふんだんに使用したため、Web上での再現は難しいですが、ぜひ機会がございましたら実物をご覧ください。

宝泉寺ご住職との対談

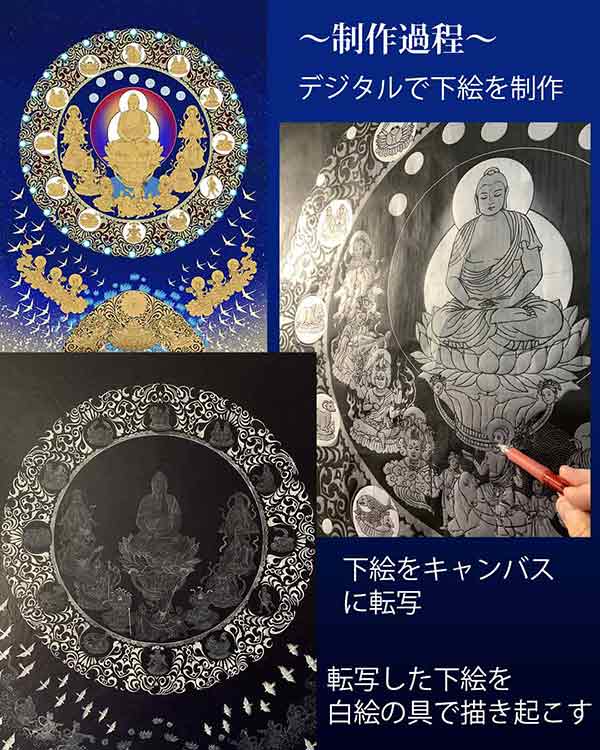

制作日過程

下記に制作過程を掲載します。

星供曼荼羅の制作で苦労したのは、作例や資料が少ないことでした。希少な本をなんとか手に入れて、構成が間違っていないかを確認しました。

上記が最初の提案の時に作ったサンプルラフです。

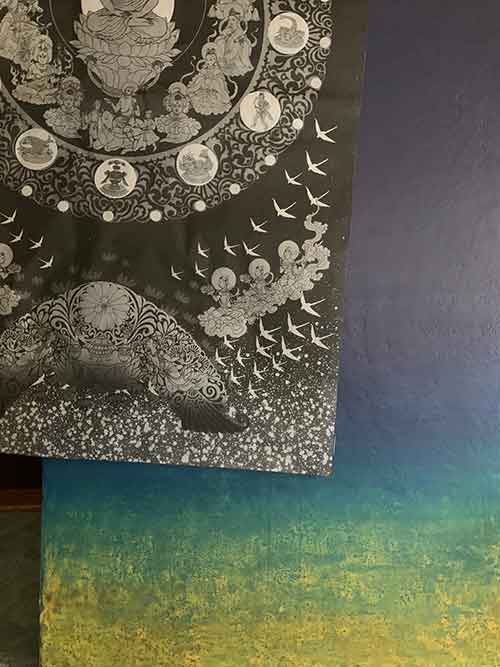

こちらが完成した下絵です。

下地を作った上に下絵を転写します。

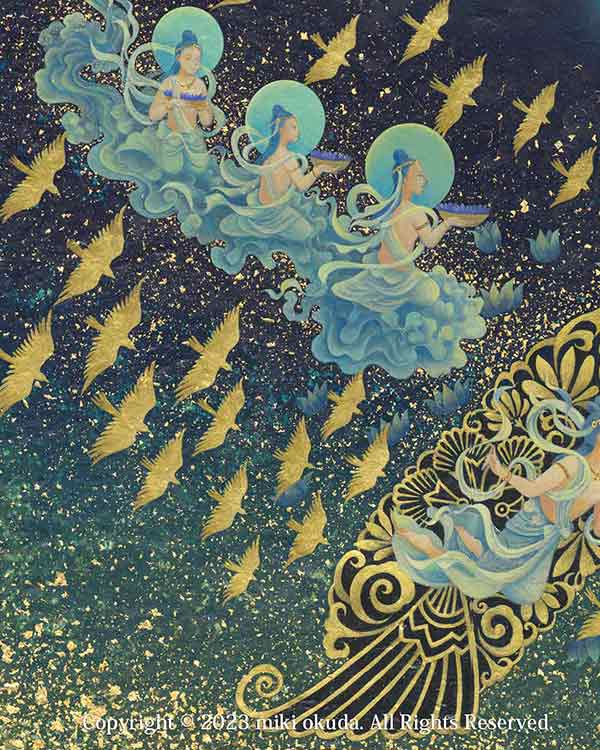

塗作業は時間をしっかり確保して進めたので、大変ではありましたが、心穏やかに制作することができました。

星供曼荼羅とは?~星供曼荼羅・解説記事~

ここでは星曼荼羅について少し解説しますね。

曼荼羅というと、まず密教の「両界曼荼羅」を思い浮かべる方が多いと思います。

曼荼羅はその他にも色々あって、その中に「星曼荼羅」とよばれるものがあります。

星曼荼羅は馴染みのない方も多いと思いますが、「星祭り」という言葉をどこかで聞いたことがある方もいるかも知れません。

星供養の本尊が星曼荼羅

天空の星々は古くから人間の運命と結びついて考えられており、その星々を供養することで、災いや病気などを遠ざけることを祈りました。

それが「星供養」です。星曼荼羅はその本尊として用いられてきました。

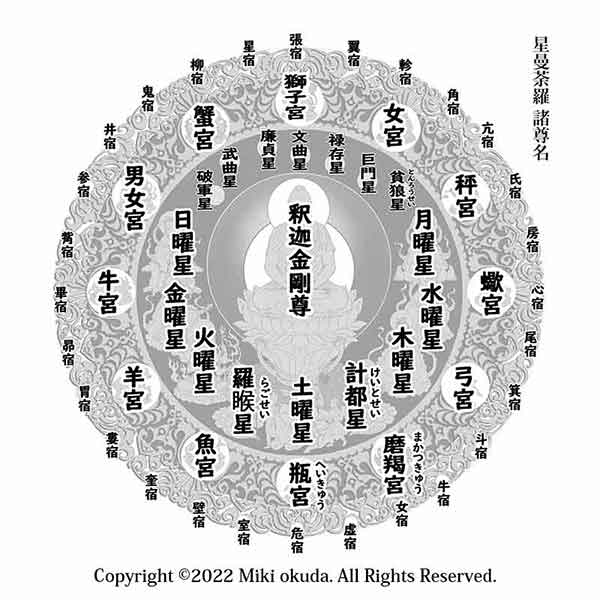

星曼荼羅は釈迦金輪尊を中尊とし、周囲に九曜、北斗七星、十二宮、二十八宿をめぐらす曼荼羅で、北斗曼荼羅とも呼ばれています。

今回の制作では、北斗星と二十八宿を「星」の形だけで描く方向性になりましたが、本来はこれらも仏さまの形で描かれています。

星供曼荼羅はどのように日本に伝わって来たのか?

星曼荼羅は釈迦金輪尊を中尊とし、周囲に十二宮や九曜、北斗七星をめぐらす曼荼羅です。

星曼荼羅に起源は、熾盛光(しじょうこう)曼荼羅から発展、展開されたとされています。

(熾盛光法(しじょうこうほう)とは、847年に唐から帰還した円仁が持ち帰った経典の一つで、特に天変地異などに効果があるとされてきました)

星供曼荼羅の形状

星曼荼羅には色々な形があるのですが大きく分けて、方形と円形があります。

方形は【寛空様星曼荼羅】と呼ばれ、947~957に真言宗の僧侶、【寛空】が成立させました。

一方の円形が【慶円様星曼荼羅】であり10世紀末~11世紀初頭に天台座主も務めた【慶円】が成立させたと言われています。

円形の慶円様星曼荼羅は制作例が少くないのですが、有名なのは法隆寺にある現存最古の「星曼荼羅」で重要文化財にも指定されています。

私が制作している星曼荼羅は円形で、法隆寺のものをベースに描いています。

上記が星曼荼羅の諸尊名です。

今回制作した星供曼荼羅は、宝泉寺さんのご住職が

「現代の人が分かり易く馴染みやすいように」と、二十八宿と北斗七星を「星」の○のみで表記することになりました。

有名な星供曼荼羅

法隆寺の他の作例として有名なのは「京都・三千院」、「三重・西蓮寺」、「和歌山・親王院」などの星曼荼羅です。

釈迦金輪尊を中心とし、周りを取り囲むように円形に広がっていますが、それぞれ少しずつ配置などが違っています。