こんにちは。幻想画家の奥田みきです。

今回は、七福神の一柱であり、武運と財運を司る守護神として知られる【毘沙門天(びしゃもんてん)】について解説します。

- 毘沙門天はどんな神様?

- ご利益やスピリチュアルな意味は?

- ご真言はどんな言葉?

- 四天王や吉祥天との関係とは?

この記事では、毘沙門天の由来や特徴、信仰の背景を初心者の方にも分かりやすくご紹介していきます。

毘沙門天さまは、仏教世界を守護されている神様であると同時に、七福神として多くの人から信仰を集めてるんだ。

現代では、テレビゲームのモチーフとして採用されるほど人気がある神さまだよ!

毘沙門天とは?

毘沙門天は、仏教において天部(てんぶ)に属する仏神で、仏法を守る護法善神の一柱です。

天部は、仏の階層の中で如来・菩薩・明王に次ぐ層に位置しており、主に仏法と仏教世界を守護する役割を担っています。

天部に属する神々の多くは、もともと仏教成立以前に民間で信仰されていた、バラモン教・ヒンズー教等の神々が仏教に帰依したものです。

毘沙門天もそれらの神々の中に含まれており、インドから中国を経て、日本仏教に根付いているのです。

毘沙門天の意味

毘沙門天という名前は、現代でこそキャラクターのモチーフになるほど有名ですが、日本人にはあまり馴染まない名称かもしれません。

考えられる理由の一つに、インド発祥の神さまである点があげられます。

毘沙門天は、古代インドのヒンドゥー教で「クベーラ」と呼ばれていた神さまが原型とされます。

クベーラは、神話によっては魔族の王とされることもありますが、叙事詩『マハーバーラタ』では夜叉(やしゃ)・羅刹(らせつ)などの妖怪を従えて財宝を守る神として描かれています。

別名は「ヴァイシュラヴァナ」で、この名称が漢字になって「毘舎羅門(びしゃらもん)→毘沙門(びしゃもん)」へと変化していきました。

ヴァイシュラヴァナには、日本語で「よく聞くこと・たくさん聞くこと(博学である)」という意味があることから、毘沙門天には「多聞天(たもんてん)」という別称があるんだ。

だから、四天王として祀られる際は、多聞天と称されることが多いんだよ。

毘沙門天のイメージの変化

毘沙門天は、仏教伝来のルートと同様に、インドから中国・そして日本へと伝わった神さまです。

そのため、日本に伝来する時点で、そのイメージも多少変わって伝わっています。

古代インドにおいて、毘沙門天は武人の神さまとして信仰されており、日本でも武装した姿の毘沙門天像を見ることができます。

ところが、古代ヒンドゥー教では財神であったことから、日本でも同時に財福の神さまとして信仰されています。

さらには、その猛々しい見た目から、病を倒す・薙ぎ払うということで“無病息災”を願い信仰している人もいます。

このように、毘沙門天のイメージは様々な形で解釈されており、日本に来た時点でイメージにも変化が生じていることが分かります。

日本においてはどうだったのかというと、毘沙門天は戦国時代に名を馳せた武将たちから「勝運の神様」として深い信仰を集めていました。

その後、戦国時代が終わり江戸時代を迎えてからは、商売繁盛・金運財運の「福の神と」して信仰されるようになります。

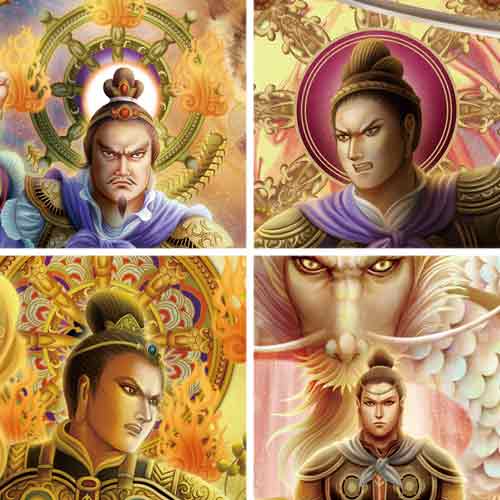

毘沙門天の見た目の特徴

毘沙門天は、仏像等で表現される場合、その多くが武装しています。

また、表情も険しいもので、相手を強烈に睨みつけるような表情が印象的です。

毘沙門天の装備品は、仏像等が制作された年代・神社仏閣の信仰に応じて違いが見られますが、それらの装備には意味が込められています。

以下、主な装備の意味について解説します。

右手に持っているもの

毘沙門天は、右手に武器または宝棒(ほうぼう)を持っています。

武器として持っているものの多くは、槍のような形をした「宝戟(ほうげき)」といい、先端に独鈷杵(とっこしょ)の付いた「独鈷戟(とっこげき)」・先端が3つに分かれた「三叉戟(さんさげき)」を持っている場合もあります。

宝棒・宝戟は、悪や邪鬼を追い払う効果があるとされます。

左手に持っているもの

毘沙門天の左手は「宝塔(ほうとう)」を持っているデザインのものが多く、こちらにはお釈迦さまの骨・8万4千の教えと12部経・または財宝が入っているとされ、この宝塔が豊かさを授けてくれると言われています。

毘沙門天のミッションの一つに「仏の膨大な智慧を分かりやすく説く」ことがあげられ、それゆえに毘沙門天は仏法を最も良く聞いた神とされ、その象徴が宝塔だったものと考えられます。

なお、宝塔を持っていない毘沙門天像もあることから、仏像が作られた年代によって、毘沙門天に求められる役割にも違いがあったものと考えられます。

火焔光背

毘沙門天の特徴的な見た目の一つに「火焔光背(かえんこうはい)」があり、基本的に天部・明王の階層の仏さまが背負うものとされます。

こちらは「迦楼羅炎(かるらえん)」といい、煩悩を焼き清めるための炎です。

毘沙門天が住まう城においては、福徳があふれ出ていて困るため、一日三回焼いてあらゆる場所に届けているとされます。

毘沙門天のご利益

あふれ出て困るほどの福徳がある毘沙門天には、様々なご利益があるとされ、信仰することで以下10種の福が授けられると言われています。

○無尽の福(福の尽きることがない)

○衆人愛敬の福(皆から愛される)

○智慧の福(智慧により物事を正しく判断できる)

○長命の福(長生きする)

○眷属衆太の福(周囲の信頼に恵まれる)

○勝運の福(勝負事に勝てる)

○田畠能成の福(田畑が豊作になる)

○蚕養如意の福(家業が成功する)

○善識の福(良い教えを学べる)

○仏果大菩提の福(悟りを得られる)

毘沙門天さまは、現世利益につながる福を期待されることが多いんだ。

でも、本当に人間にとって必要な福徳は、いかなるときでも正しい判断ができる智慧なのかもしれないね。

毘沙門天の家族・吉祥天

毘沙門天の妻は、豊穣の女神吉祥天です。

吉祥天と毘沙門天には子供も5人いるとされています。

吉祥天については下記で詳しく解説しています。

毘沙門天と四天王

毘沙門天を語る上で外せないのが、四天王の存在です。

以下、仏教世界における四天王の概要について、十二天・七福神に触れつつ解説します。

四天王とは

仏教世界における四天王とは、仏教世界の東西南北を守護している4柱の神さまのことです。

四天王は、須弥山(しゅみせん)と呼ばれる神々の住まう山に集結し、その周囲を護ります。

四方を守る神々の名称と詳細は、以下の通りとなっています。

持国天(じこくてん)

持国天は「国を支える」という意味の「持国」を名前に持つ、四天王の一人です。

その使命は、人々が穏やかに暮らせるよう、争いや飢えから国を守ることです。

また、帝釈天の武将としても知られています。

持国天は楽団の長であることから、中国では琵琶を持った姿で表されることもあります。

日本各地で伝承される「ダイボラダッチ」と呼ばれる巨人は、持国天と同一視されることもあります。

| 方角 | 東 |

| 眷属 | 持国天の持国とは「国を支える」という意味で、人々が穏やかに暮らせるよう、争い・飢えから国を守るのが使命 ○乾闥婆(けんだつば) →胎児・小児を守護し悪魔を払う ○毘舎闍(びしゃじゃ) →人および五穀の生気を食べるとされる |

| ご利益 | 守護 国家安泰 |

広目天(こうもくてん)

広目天は「特殊な力を持つ目」を意味する「広目」を名前に持つ、四天王の一人です。

その使命は、人々に真実を見抜くための智慧を授けることであり、そのために帝釈天に報告する役割もあります。

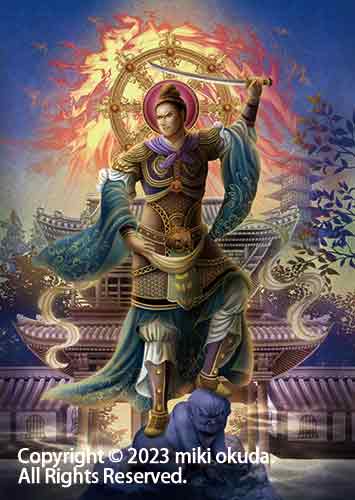

広目天は筆と紙を持つ姿で表され、四天王の中で唯一武器を持っていません。また、龍は広目天の眷属であり、西方を住みかとしています。

| 方角 | 西 |

| 眷属 | ○那伽(ナーガ・竜神) →ブッダが悟りを開くときに守護したとされる ○富單那(ふたんな) →熱病をもたらす鬼とされる |

| ご利益 | 守護 書道上達 |

増長天(ぞうちょうてん)

増長天の「増長」という表現は、「「大きく成長する」という意味で使われており、一般的に通常使われる意味と異なることに注意が必要です。

お名前の梵字は「毘留荼俱(びるだく)」であり、これは「増長」の意味を持ち、漢訳すると「増長」となります。

その名前通り、作物を豊かに実らせる「五穀豊穣」の役割を担っています。

| 方角 | 南 |

| 眷属 | ○鳩槃荼(くばんだ) →人の睡眠を妨げ災難を引き起こすとされる ○薜茘多(へいれいた) →いわゆる「餓鬼(がき)」のことで、常に飢えと渇きに迫られる |

| ご利益 | 守護 成長 五穀豊穣 |

多聞天(たもんてん)

| 方角 | 北 |

| 眷属 | ○夜叉(やしゃ) →食人鬼としての性質を持つが、人間に恩恵をもたらすものとされる ○羅刹(らせつ) →かつては悪鬼だったが、仏教に帰依してからは煩悩を食い尽くす善神となった |

| ご利益 | 本記事別記の通り |

寺院

なお、四天王は多くの寺院に奉られており、奈良の東大寺・京都の東寺などが有名です。

十二天とは

密教において、四天王とともに重視されているのが十二天(じゅうにてん)です。

この十二天にも毘沙門天は配置されています。

十二天とは、以下の方角・場所を護る12柱のことをいいます。

○東・西・南・北・東北・東南・西北・西南の8方角を守護する8柱

○天地を守護する2柱

○日月を守護する2柱

なお、それぞれの神さまの名称は以下の通りです。

| 名称 | 方角・場所 | |

| 1 | 帝釈天(たいしゃくてん)

| 東 |

| 2 | 火天(かてん) | 東南 |

| 3 | 焔摩天(えんまてん) | 南 |

| 4 | 羅刹天(らせつてん) | 西南 |

| 5 | 水天(すいてん) | 西 |

| 6 | 風天(ふうてん) | 西北 |

| 7 | 毘沙門天(びしゃもんてん) | 北 |

| 8 | 伊舎那天(いざなてん) | 東北 |

| 9 | 梵天(ぼんてん) | 天 |

| 10 | 地天(じてん) | 地 |

| 11 | 日天(にってん) | 日 |

| 12 | 月天(げってん) | 月 |

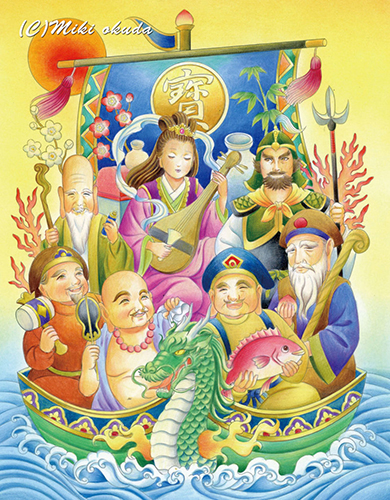

七福神と毘沙門天

神社・お寺などで七福神を見かけることも多いと思いますが、それは富や幸せを授けてくれる神様として、古くから農民・漁民の間で信仰されてきたからです。

由来は諸説ありますが、仏教経典『仁王経』の中に書かれている「七難即滅・七福即生」という仏教の考えから、七福神信仰が始まったとされます。

この七福神の中にも毘沙門天は数えられており、融通招福の神として信仰されています。

七福神の事については、弁才天の記事でも触れています。

毘沙門天のご真言

オンベイシラマンダヤソワカ

毘沙門天の梵字

ベイと読みます

毘沙門天の守り本尊

毘沙門天は、十二支の守り本尊の中には含まれておりません。

他の生まれ年の守り本尊については、こちらでご紹介しています。

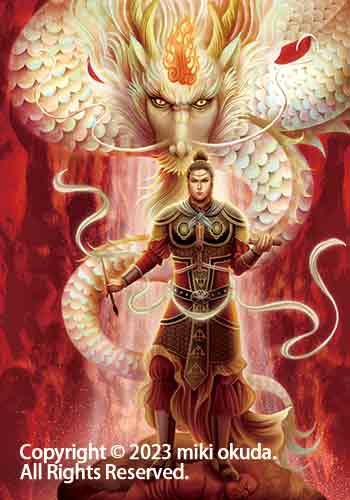

毘沙門天の台座

毘沙門天の仏像等で特徴的なのは、仏法を犯して悪をばらまく「邪鬼(悪鬼)」の存在です。

邪鬼は、いつも毘沙門天に踏まれっぱなしで苦悶の表情を浮かべていますが、実は踏まれることに喜びを感じているという解釈もあります。

邪鬼の存在は、仏の教えを理解しない存在が心を改めたことにより、四天王の足元を支えていることを意味しています。

毘沙門天の有名寺院

毘沙門天は、寺院を中心として全国の寺社に祀られています。

以下、特に有名な寺院をいくつかご紹介します。

善國寺

善國寺は、東京都新宿区神楽坂にある日蓮宗の寺院です。

1595年開創で、現在も厄除け・開運・商売繁盛・金運上昇を願って参拝する方が絶えないほど人気です。

初代住職の佛乗院日惺上人は、祖父伝来の毘沙門天像を前に天下泰平のご祈祷を修されました。

それにより徳川家康から寺地を与えられ、「鎮護山・善國寺」の山・寺号額が贈られました。

善國寺では、お経を習って有難い法話をいただくことができる「毘沙門講」も開催されており、こちらは毎月5日・午後2時に本堂で開かれます。

鞍馬寺

鞍馬寺は、京都市左京区にあるお寺で、開創は796年と非常に古い歴史を持っています。

かつてご本尊として安置されていた毘沙門天像は、他の仏像とともに鞍馬寺の霊宝殿に安置されています。

仏像のデザインも独特で、右手には槍を持ち、左手は額の上にかざし、眉間にはしわを寄せています。

隅々まで目をこらす様子は、仏法を信ずるものには安心を、信じないものには恐怖を与えていたものと推察されます。

大岩山多聞院最勝寺

大岩山多聞院最勝寺は、栃木県足利市にある真言宗のお寺で、大岩山毘沙門天の名で知られています。

毘沙門天像は鎌倉時代の作と言われており、右手に多宝塔・左手に3つ叉の鉾を備え、足元では邪鬼を2体踏み付けているのが特徴です。

妃の吉祥天・息子の一人である善膩師童子(ぜんにしどうじ)のほか、鬼子母神(きしもじん)が抱いている赤ちゃんが成長した「氷掲羅天童子(ひょうぎゃらてんどうじ)」の像もあります。

まとめ

仏法と仏教世界を護る神さまである毘沙門天は、同時に信仰者に福徳を授けてくれる一面も持ち、多くの人々に信仰されています。

全国各地に安置されている仏像の威厳も圧倒的で、お金・人気・不作・不漁といった諸々の不運に悩んできた人々が、毘沙門天に一縷の望みをかけ、真摯に祈ってきたことがうかがえます。

パンデミック・円安・国際情勢の変化など、現代の日本人は様々な問題に悩まされていますが、それは人々の信仰心が薄らいだことも関係しているのかもしれません。

不安で眠れぬ夜をお過ごしの方は、毘沙門天の真言を唱え、開運をお祈りしてみてはいかがでしょうか。