こんにちは。幻想画家の奥田みきです。

今回は、日本神話に登場する月の神、月読命(つくよみのみこと)についてご紹介します。

月読命は、天照大神(あまてらすおおみかみ)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)と並ぶ「三貴子(さんきし)」の一柱。

それにもかかわらず、古事記や日本書紀では登場回数が少なく、どこか“影の存在”のようにも感じられる神様です。

「月読命ってどんな神様?」

「あまり語られないのはなぜ?」

「どんなご利益やスピリチュアル的な意味があるの?」

この記事では、そうした素朴な疑問にお応えしながら、

月読命の神話での立ち位置、象徴するエネルギー、そして現代における“月の神”としての意味を、

やさしく丁寧に解説していきます。

月読命(ツクヨミノミコト)とはどんな神様?

月読命(ツクヨミノミコト)は、黄泉の国から逃げてきたイザナギが身を清めた際に生まれた神様の一柱です。

しかし、その名前を知る人は、兄弟姉妹であるアマテラス・スサノオよりも少ないかもしれません。

アマテラスは高天原を治める太陽の神であり、天皇の祖神としても知られています。

また、スサノオは日本神話で様々な伝説を作った神であり、厄除けや武門の神として祀られます。

それではツクヨミノミコトはというと、月を司る、あるいは夜を統べる神として崇められています。

重要な役割を担っている一柱であることは間違いなさそうですが、ツクヨミノミコトの存在はそこまで多くの人に知られていないように思われます。

月読命(ツクヨミノミコト)の影が薄い理由

ツクヨミノミコトが現代の日本で影が薄い理由について、大きなものの一つとして考えられるのが、暦の歴史です。

かつての日本では、月の満ち欠けにもとづく太陰暦を用いていた時代がありましたが、現在の日本では太陽暦が用いられています。

太陰暦とは、月の満ち欠けや運行が基準として用いられている暦のことをいい、現在の太陽暦においても「1月」・「2月」という月の数え方に名残を残しています。

古代の農民・漁師たちは、日月の巡りを数えることにより四季の変わり目を把握し、農作業・漁業などの区切りをつけていたのでしょう。

しかし、現代では太陽暦が用いられるようになり、月を読む習慣が次第に薄らいだことから、ツクヨミノミコトへの信仰が薄らいだものと推察されます。

月読命(ツクヨミノミコト)について触れられているエピソードが少ない

ツクヨミノミコトの存在が、現代人にとってあまり馴染みがないもう一つの理由として、そもそもツクヨミノミコトについて触れられているエピソードが少な過ぎる点があげられます。

実は、ツクヨミノミコトが日本神話に登場する箇所はごくわずかで、それも決して神としての功徳や勇猛さをアピールするものではありませんでした。

日本書紀の注釈や外伝的要素を持つ『一書』には、ツクヨミノミコトの登場するエピソードが以下の通り記されています。

ツクヨミノミコトは、姉である天照大神(アマテラス)の使いとして保食神(ウケモチ)を訪ねる

ウケモチは喜び、口からたくさんの食物を吐き出してもてなした

ツクヨミノミコトはウケモチの行為を「穢らわしい」と感じ、ウケモチを剣で切り殺した

アマテラスは激怒し、ツクヨミに「二度と顔も見たくない」と言い、こうして二柱は昼夜を隔てて住むようになった

数少ないエピソードが、決して英雄譚的なものではないことも、ツクヨミノミコトの存在感を薄くしている一因かもしれません。

このツクヨミノミコト様のエピソードは、古事記ではスサノオ様とオオゲツヒメ様との間で起こったエピソードに似ているため、スサノオ様と同一神とみなす説もあります。

月読命(ツクヨミノミコト)のスピリチュアルな意味

書物を読む限り、その活躍が描かれていないツクヨミノミコトですが、スピリチュアルメッセージを読み解ける人にとっては色々な一面を見せてくれる神様のようです。

感性が鋭い方は、ツクヨミノミコトが祀られている神社に足を運び、次のようなメッセージを受け取り発信されています。

いつでも、どこでも、人々を見守っていること

世の多彩さを見失わないこと

月のエネルギーを受けるよう意識すること

ツクヨミノミコト様が神話に積極的に登場しなかったのは、美しい夜空や月の満ち欠けのように、自分のイメージを固定化して欲しくなかったのかもしれませんね。

月読命(ツクヨミノミコト)にゆかりのある神社

影が薄いとはいえ、さすが三貴子ということもあって、多くの地域にツクヨミノミコトを祀る神社が存在しています。

以下、ツクヨミノミコトにゆかりのある神社について、主なものをいくつかご紹介します。

出羽三山と月山神社、そして月読命 (山形県)

出羽三山神社とは、羽黒山・月山・湯殿山という三つの山をご神体とする神社の総称で、

それぞれが「現在・過去・未来」を象徴する霊山として、古くから修験道を中心とした信仰を集めてきました。

このうちのひとつ、月山(がっさん)には、月読命(つくよみのみこと)が祀られており、

月山神社本宮は、かつての社格制度において東北唯一の官幣大社とされた、由緒ある神社でもあります。

「官幣大社」とは、明治時代に定められた神社の格式制度において、国家が特に重要と認めた神社に与えられた最高位の称号です。

月山神社は、その格式にふさわしい歴史と信仰を受け継いできました。

月読命はこの地で、主に水を司る農業神・漁労神として信仰されていますが、

同時に「月」という神秘の象徴とも深く結びついています。

月山を訪れて

登拝期間中に、八合目の弥陀原をゆっくりと歩いて巡り、月山中之宮(御田原神社)を訪れました。

登頂こそしなかったものの、雲が流れる高地の静けさに包まれたその地には、月読命の気配にふさわしい、涼やかで神秘的な空気が漂っていました。

月山全体が神域とされるなか、たとえその一角に立つだけでも、「見えない世界」と静かにつながっていくような感覚があります。

月読命が「夜の神」「静寂の神」とされることにも、この空気に身を置くことで自然と理解が深まり、

内側にある何かがそっとほどけていくような、そんな時間が流れていきました。

古くから多くの修験者たちがこの山を目指した理由。

それは、単なる信仰や修行のためだけではなく、魂の奥深くに触れるような「再生の気配」が、この地に満ちているからなのかもしれません。

兎と月の気配

兎は、古くから「月」と深い縁を持つ動物

月山八合目にたたずむ石の兎もまた、山頂を見上げるように静かに座していました。

生と死のあわいにあるような、ここは、どこか別世界の入口のような場所です。

月山中之宮 御田原神社

月山八合目に位置する御田原神社(みたはらじんじゃ)は、月山中之宮とも呼ばれています。

本宮への登頂が難しい人々が参拝する遥拝所としても、古くから信仰を集めてきました。

山頂を目指す登拝者たちが足を止め、静かに手を合わせるこの場所には、

今もなお、祈りと信仰の気配が静かに息づいています。

なお、御田原神社の主祭神は奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと)で、月山神社本宮の月読命とは異なる神さまです。

『古事記』などの神話では「櫛名田比売(くしなだひめ)」と表記されることもあり、神社では「奇稲田姫命」の表記が一般的に用いられています。

月読神社(京都)

月読神社とは、京都市西京区にある神社で、松尾大社の摂社として創建された歴史があります。

境内には、神功皇后ゆかりの安産信仰発祥の石「月延石(つきのべのいし)」があり、安産守護を祈る人から崇められてきました。

他にも、水上交通の守護神である天鳥船命(アメノトリフネ)を祀る「御船社」や、学問の神である聖徳太子を祀る「聖徳太子社」など、たくさんの見どころがあります。

松尾大社までお参りに行く方は多いと思いますので、その折には月読神社にも足を運んでみることをおすすめします。

伊勢神宮(月読宮)(三重県)

日本のあらゆる神々が祀られている伊勢神宮には、ツクヨミノミコトが「月読宮」という別宮に祀られています。

神話ではアマテラスと仲違いしたと伝えられるツクヨミノミコトですが、伊勢神宮の別宮に鎮座しているあたり、やはり相応の信仰があることをうかがわせます。

近くには他にも別宮があり、⽉読尊荒御魂(ツキヨミノミコトアラミタマ)・伊弉諾尊(イザナギノミコト)・伊弉冉尊(イザナミノミコト)がそれぞれ祀られています。

伊勢神宮にお参りに行かれた際は、月読宮にも訪れてみてはいかがでしょうか。

ツクヨミノミコトのご利益

ツクヨミノミコトのご利益は、月・夜にまつわる神様ということもあり、次のように多彩です。

農業守護

五穀豊穣

航海安全・豊漁

家内安全

開運祈願 など

面白いのは、月を「ツキ」と読むことから、運を呼び込む神として紹介されているケースもあることです。

「何だか最近ツイてないなあ……」と感じる方は、ツクヨミノミコトが祀られている神社で祈りを捧げることで、運気が好転するかもしれません。

まとめ

ツクヨミノミコトは、日本神話を紐解いただけでは、どのような神様なのか分かりにくい一面があります。

しかし、日本各所で信仰されている神様であることは疑いなく、農業・漁業従事者が多かった時代には多くの信仰を集めていたものと推察されます。

近年では、日本社会の停滞感や円安などを背景に、なかなか成功のチャンスをつかめずお悩みの方も多いことでしょう。

そのような方は、ツクヨミノミコトに願いを伝えることで、状況の好転を願ってみてはいかがでしょうか。

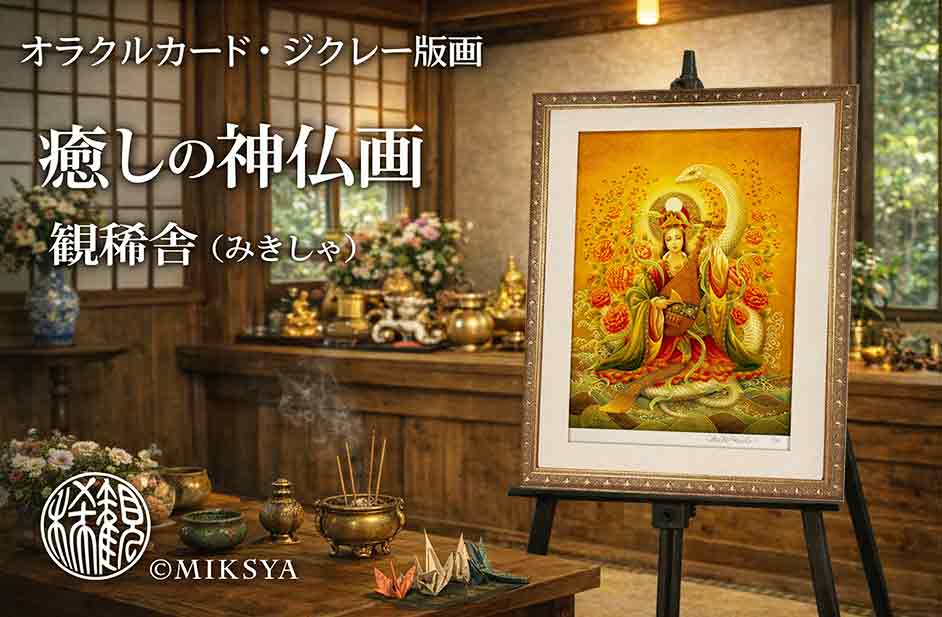

月読命ジクレー版画

SSサイズ7800円。ジクレー版画の詳細は下記のページから

月読命・原画をお迎えいただいた方からのご感想

実は奥田さんが描いて欲しい神様アンケートをされてた時から、奥田さんの描く月読命が見たいと願ってました。

インスタで月読命を描いているという速報を目にした時は本当にドキドキしました。

外から力を与えてくれる力強い神様仏様とは違い、内側を解いて沈めて本来の自分へ戻してくれるようなそんな月読命の絵で、どうしても原画で欲しくなり購入しました。

寝室の高い場所へ飾ってます。

夜がとても癒しの時間になってます。

この度はファンにアンケートを募って頂き、また月読命を描いて頂きありがとうございました。