公開日:2023年2月3日 / 最終更新日:2025年8月11日

八大龍王とはどんな存在ですか? → 仏教に登場する八体の龍神で、水を守護し、仏法を守る神々です。法華経や密教の経典に記され、それぞれ固有の名前と役割を持ち、古くから信仰されてきました。

こんにちは。幻想画家の奥田みきです。

八大龍王は、仏教や神社信仰の中でも重要な存在とされ、それぞれが異なる役割やご利益を持っています。この記事では、

- 八大龍王の意味と役割

- 八大龍王の名前と特徴

- 八大龍王の信仰と歴史

- ご利益や参拝できる神社

- 龍神祝詞との関係

といったテーマを、わかりやすく解説していきます。

八大龍王とは?仏教における意味と役割

八大龍王(はちだいりゅうおう)は、仏教において水や天候を司り、仏法を守護する八体の龍神です。

主に『法華経』や密教の経典に登場し、古くから人々の信仰を集めてきました。

龍神のルーツはインド神話の「ナーガ」にあり、仏教に取り入れられることで「水の守護神」としての性格が強まりました。

日本でも雨乞いや五穀豊穣を祈る際に龍神への祈りが行われ、寺院の守護神として祀られることも多くあります。

八大龍王はそれぞれに名前と特徴があり、個々に異なる性格や役割を持っています。

共通するのは「仏法を守り、人々の生活に恵みをもたらす存在」であるという点です。

八大龍王の起源と仏教での位置づけ

八大龍王が登場する代表的な経典に、『法華経(ほけきょう)』があります。

この経典は、聖徳太子の時代に日本へ伝わり、のちに天台宗の開祖・最澄によって全国に広まりました。

『法華経』の核心となる教えは、「すべての人が仏の教えによって平等に救われる」というものです。

この尊い教えを守り、仏法を支える存在として、八大龍王は重要な役割を担っています。

また、『法華経』では八大龍王が観音菩薩の守護者として登場し、

仏法を説く場に現れて、その説法を讃える場面が描かれています。

天龍八部衆と八大龍王の関係

八大龍王は、仏教における守護神のグループ、「天龍八部衆(てんりゅうはちぶしゅう)」の一柱として位置づけられています。

天龍八部衆とは、仏法を護るために集った八種の異類神(非人間的な存在)たちのこと。

龍・夜叉(やしゃ)・乾闥婆(けんだつば)・阿修羅(あしゅら)などが含まれ、いずれも仏教世界において仏や菩薩に仕える存在です。

この中で「龍族」として代表されるのが、八大龍王。

彼らは特に水・雨・天候を司り、法を護る守護神として、

仏陀や観音菩薩をお守りする存在として、寺院などで姿を描かれることもあります。

水神としての八大龍王/八大竜王

(上記の写真は空海が雨乞いをした「神泉苑」です。)

八大龍王は、水を司る神としても広く信仰されてきました。

特に雨乞いや五穀豊穣を祈る儀式において、その力が尊ばれてきた存在です。

日本各地の神社や寺院でも、水神としての龍神信仰が根付いており、

その中で八大龍王は、農業や生活に恵みをもたらす存在として祀られています。

なお、「八大竜王」と表記されることもありますが、「龍」と「竜」は旧字体と新字体の違いによるものです。

古い文献や寺社の扁額などでは、旧字の「竜」が使われる場合も少なくありません。

インド起源の八大龍王と“蛇”としての姿

現在、日本で信仰されている八大龍王は、神道や民間信仰とも結びつき、独自の発展を遂げています。

しかしそのルーツは、仏教発祥の地——古代インドにあります。

インドにおける「龍」は、私たち日本人が思い浮かべるような“ひげをたなびかせた空を飛ぶ龍”とは異なります。

実は、インドでの龍は「ナーガ」と呼ばれる蛇の神様であり、姿もリアルな大蛇そのものなのです。

ナーガは水辺に棲む神聖な存在とされ、

インドの八大龍王もまた、多くは「八つの頭を持つコブラのような姿」で描かれることが一般的です。

こうした蛇神信仰が、仏教とともに東アジアに伝わり、

中国・日本の「龍神」像と結びつくことで、今の八大龍王像が形づくられていきました。

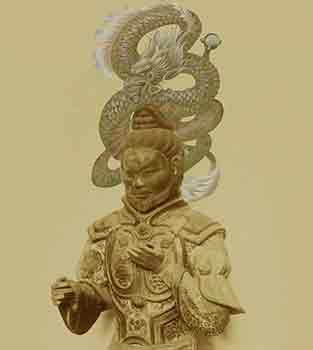

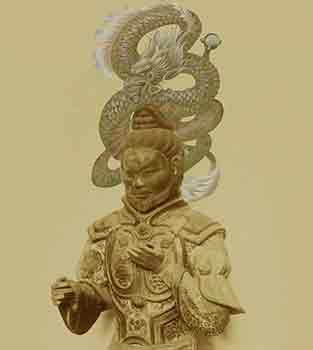

八大龍王の姿と仏像としての表現

八大龍王は、寺院などで仏像として祀られる際、多くの場合は武将の姿で表現されます。

その際、背中から頭にかけて龍を従えた姿が特徴的で、

力強くも威厳のある守護神としての存在感が際立ちます。

一方で、龍神としての霊的な性質を強調する場合には、

人型ではなく「龍そのもの」の姿で表現されることもあります。

これは日本的な龍の造形や、水神信仰との融合によって生まれたスタイルとも言えるでしょう。

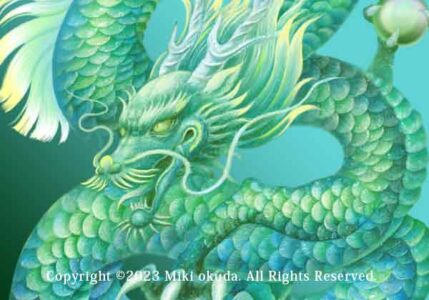

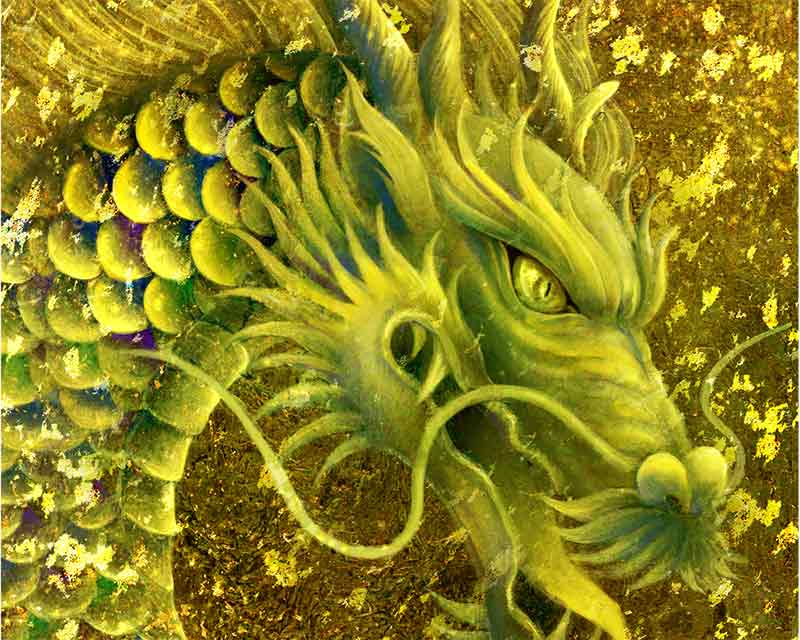

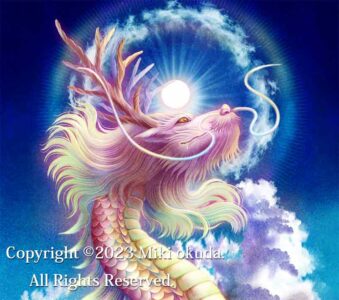

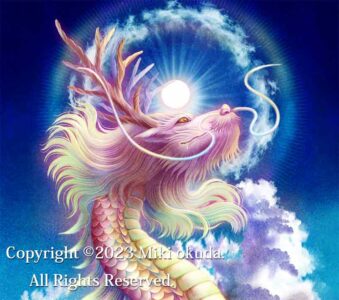

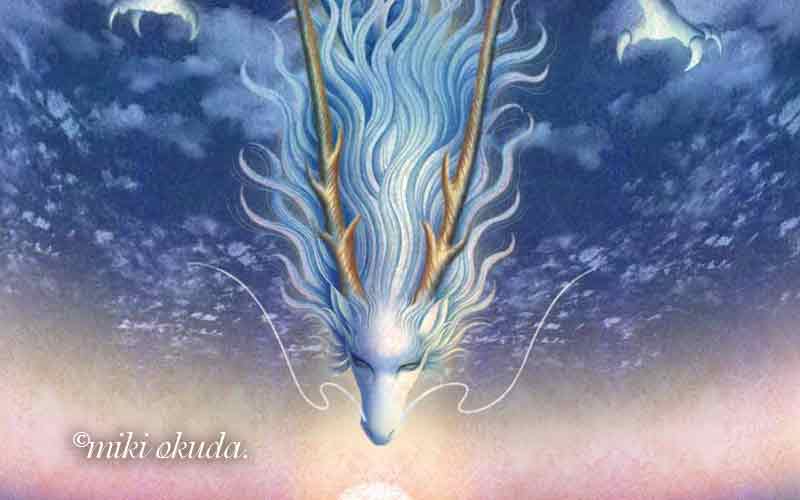

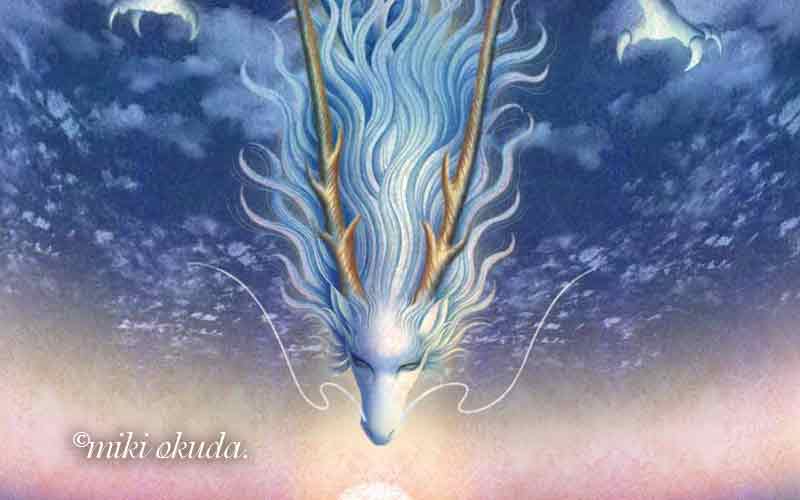

本記事では、それぞれの八大龍王を「龍の姿」で描いた作品とともにご紹介しています。

1.難陀龍王(なんだりゅうおう)

画像:奥田みき『難陀龍王』

八大龍王の筆頭とされる存在で、「歓喜」や「繁栄」を象徴する龍神。

その名の「難陀(ナンダ)」は、サンスクリット語で喜びに満ちた存在を意味します。

仏教では、釈迦の説法を聞いて帰依した龍王として知られ、

法を守護する龍神たちの中でも特に重要な役割を果たします。

寺院などでの仏像表現では、堂々とした武将の姿に龍を従えた像として表されることが多く、

人々に安心と加護をもたらす存在として信仰されています。

2.跋難陀龍王(ばつなんだりゅうおう)

画像:奥田みき『跋難陀龍王』

跋難陀龍王は、先に登場した難陀龍王の弟とされる存在で、兄とともに仏法を守護する重要な龍神です。

サンスクリット語の「ヴァースキ(Vāsuki)」に由来するとされ、こちらは「力強く、しっかりと支えるもの」という意味を含んでいます。

仏教では、難陀と跋難陀の兄弟龍王が一対となって登場し、

特に跋難陀は地の力・基盤を支える役割を担うと解釈されることもあります。

兄・難陀龍王と対をなすことで、「調和と守護」の象徴ともいえる龍王です。

跋難陀龍王は、「亜歓喜」という意味を持ち、難陀の弟にあたる龍神です。

難陀龍王と共に当時のインドにあったマガダ国を守ったり、お釈迦様の誕生の際に甘露を降らせて祝福したりと、様々な逸話が残されています。

3.沙羯羅龍王(しゃがらりゅうおう)

画像:奥田みき『沙羯羅龍王』

沙羯羅龍王は、八大龍王の中でも慈悲と保護を象徴する存在として知られています。

その名はサンスクリット語「Śāgara(シャーガラ)」に由来し、意味は「大海」です。

仏教においては、沙羯羅龍王は海を治める王として登場し、

『法華経』ではその娘が観音菩薩の説法を聞いて悟りを得たという説話が有名です。

この娘の逸話は、女性も悟りを得られるという法華経の教えを象徴する重要な場面であり、

沙羯羅龍王はその背景にある仏教の平等性と慈悲の広がりを体現する存在とされています。

4.和修吉龍王(わしゅきつりゅうおう)

画像:奥田みき『和修吉龍王』

和修吉龍王は、八大龍王の中でも智慧と調和を象徴する存在とされています。

名前の由来はサンスクリット語「ヴァースキ(Vāsuki)」で、

これは古代インド神話に登場する大蛇ナーガの王の名でもあります。

『法華経』の序品では、釈尊の説法を讃える場面で登場し、

仏法に深く帰依する龍王としての姿が描かれています。

インド神話におけるヴァースキは、世界の海をかきまぜる“綱”の役目を担った存在として知られ、

大いなるうねりやエネルギーの循環を象徴する存在です。

5.徳叉迦龍王(とくしゃかりゅうおう)

画像:奥田みき『徳叉迦龍王』

徳叉迦龍王は、八大龍王の中でも誠実さと真理の探求を象徴する存在とされています。

名前の由来はサンスクリット語「Takṣaka(タクシャカ)」で、

古代インド神話では、強い毒を持つナーガ(蛇神)として知られています。

インドの叙事詩『マハーバーラタ』では、タクシャカは王を毒で討ったとされるほどの強力な存在で、

「畏れ」と「力」を併せ持つ龍神として登場します。

仏教に取り入れられた後は、その力を仏法の守護へと転じた存在として扱われ、

特に「迷いや執着を断ち切る力」を象徴するとされています。

6.阿那婆達多龍王(あなばだったりゅうおう)

画像:奥田みき『阿那婆達多龍王』

阿那婆達多龍王は、清浄・浄化・聖なる水源を象徴する八大龍王のひとりです。

その名は、サンスクリット語の「アーナヴァタプタ(Anavatapta)」に由来し、

「熱さがない」「清らかで静かな湖」という意味を持ちます。

仏教では、阿那婆達多は須弥山(しゅみせん)の北にある伝説の聖湖の名でもあり、

その湖の主がこの龍王であるとされています。

この湖からは、ガンジス川・インダス川など、インドの四大聖流が流れ出すとされており、

阿那婆達多龍王はすべての命を潤す源泉のような存在として信仰されています。

7.摩那斯龍王(まなしりゅうおう)

画像:奥田みき『摩那斯龍王』

摩那斯龍王は、精神性・内なる力・気づきを象徴する八大龍王のひとりです。

名前の由来はサンスクリット語の「マナス(Manas)」で、これは「心」や「意識」「思考」など、人の内面を意味する語です。

この龍王は、外的な現象や自然現象ではなく、内なる世界の守護者として位置づけられることもあり、仏教においては「煩悩を鎮める智慧」を象徴する存在とされています。

8.優鉢羅龍王(うはつらりゅうおう)

画像:奥田みき『優鉢羅龍王』

優鉢羅龍王は、蓮華・浄化・再生を象徴する八大龍王のひとりです。

その名は「青い蓮(優鉢羅華)」に由来し、仏教における清らかさの象徴と深く結びついています。

蓮は、泥の中から咲くことから「煩悩の中にあっても清らかに生きること」を意味し、

優鉢羅龍王はその教えを体現するかのように、精神的な浄化と再生の力を司る存在とされます。

八大龍王の中でも特に女性性や柔らかさを感じさせる龍王です。

龍神祝詞とは?八大龍王に捧げる祈りの言葉

祝詞(のりと)は、神道で神様に捧げる祈りの言葉です。

八大龍王は仏教の存在ですが、日本では神社に龍神として祀られることもあり、

その一部では「龍神祝詞」と呼ばれる独自の祝詞が唱えられています。

これは正式な祝詞ではありませんが、古くから由緒ある神社で受け継がれ、

『神道大祓全集』にも記載されるなど、信仰の中で大切に扱われています。

龍神祝詞の意味(現代語訳)

龍神祝詞の全文は、古典的な言葉遣いで書かれており、直訳すると難解になることもあります。

ここでは要点をまとめた形で、その大意をご紹介します。

高天原におられる龍神様は、天上にも地上にも姿を現され、

この世界の創造主の遣いである神様です。わたしたちは、天の宝をその身に備え、

全世界を自由に治める龍王神に心身を尽くしてお仕え申し上げます。どうか我々の愚かさを正し、穢れや災いをお祓いくださいますよう、

畏み畏みお願い申し上げます。

この祝詞には、心身を清め、災厄や邪気を祓う力を願う内容が込められています。

八大龍王のご利益と真言(しんごん)

八大龍王は、古来より雨をもたらす神、豊穣を司る存在として信仰されてきました。

そのため、最も代表的なご利益は、五穀豊穣や水にまつわる恵みに関するものです。

また、自然界に実りをもたらすその力は、

やがて人々の暮らし全体を潤すものと捉えられるようになり、

現代では次のようなご利益を願って参拝されることもあります。

- 商売繁盛

- 事業の成功

- 必勝祈願

- 願望成就

- 厄除け・浄化

ただし、龍神祝詞でも述べられている通り、

八大龍王は「この宇宙を統べる創造神の遣い」とされる格別な存在です。

そのため、「○○の願いが叶う」といった一面的なご利益だけでなく、

人智を超えた大きな流れの中で守護と導きを授けてくれる神格として、

広く尊ばれ、祀られているのが特徴です。

八大龍王の真言(しんごん)

仏教においては、八大龍王をはじめとした龍神に唱える真言(マントラ)があります。

オン メイギャ シャニエイ ソワカ

この真言は、内なる浄化と守護を願い、心を落ち着けて唱えることで、

精神的な整いと気の巡りを整えるものとされています。

特に参拝や瞑想の際に、感謝や誓いとともに心静かに唱えることで、

より深い結びつきと祈りの場を作る助けとなるでしょう。

八大龍王ゆかりの神社 〜全国の代表的な聖地3選〜

仏教が日本に伝わる以前から、龍神信仰は各地に根づいてきました。

その流れの中で、八大龍王を御祭神として祀る神社や、龍神に深い縁を持つ神社も各地に点在しています。

ここでは、特に八大龍王とのつながりが深く、パワースポットとしても知られる神社を3社ご紹介します。

八大龍王水神(宮崎県西臼杵郡高千穂町)

「天孫降臨の地」として有名な高千穂に鎮座するのが、八大龍王水神。

その創建は定かではありませんが、『古事記』が編纂された700年代にはすでに存在していたとされ、非常に古い歴史を持つ神社です。

境内には、樹齢500年を超える御神木がそびえ立ち、

その形は、まるで口を開けた龍のようにも見える迫力に満ちています。

特に「勝負事」や「目標達成」にご利益があるとされ、

挑戦の節目に訪れる方も多いといいます。

神龍八大龍王神社(熊本県菊池市)

神龍八大龍王神社は、金運や開運のご利益で知られる、熊本県の神社です。

創建は1575年とされ、境内を流れる清流には「雄龍」と「雌龍」が宿るという伝承が残されています。

神職は常駐しておらず、また山あいにあることから、

**静寂と自然のエネルギーに満ちた“隠れた聖地”**としても人気です。

訪れると、まるで龍神が息づく空間に身を置いているかのような、

神秘的な空気を感じることができるでしょう。

都久夫須麻神社(滋賀県長浜市)

都久夫須麻神社(つくぶすまじんじゃ)は、滋賀県・竹生島にある神社で、

社殿には「龍神祝詞」が掲げられており、八大龍王との縁の深さを感じさせます。

中でも「竜神拝所」と呼ばれる琵琶湖を望む場所は、

八大龍王が鎮まる聖域とされ、島内屈指の絶景スポットです。

名物は「宮崎鳥居」に向かって素焼きの土器を投げる開運祈願。

鳥居の中を土器がくぐれば、願いが叶うとも言われています。

龍神祝詞を心にとどめて参拝すれば、

より深い祈りとともに八大龍王のご加護を感じられることでしょう。

まとめ

八大龍王は、仏教における水や天候の守護神であり、日本各地の神社でも信仰されてきました。

観音菩薩や仏陀と深く関わりながら、龍神として人々の祈りに応える存在です。

神社での龍神祝詞や、それぞれの龍王の役割を知ることで、八大龍王への理解がより深まるでしょう。

龍神関係の記事の目次

「歴史的解釈の龍神様」と「スピリチュアルから見た龍神さま」両方の記事を書いています。好みのページを探してください。

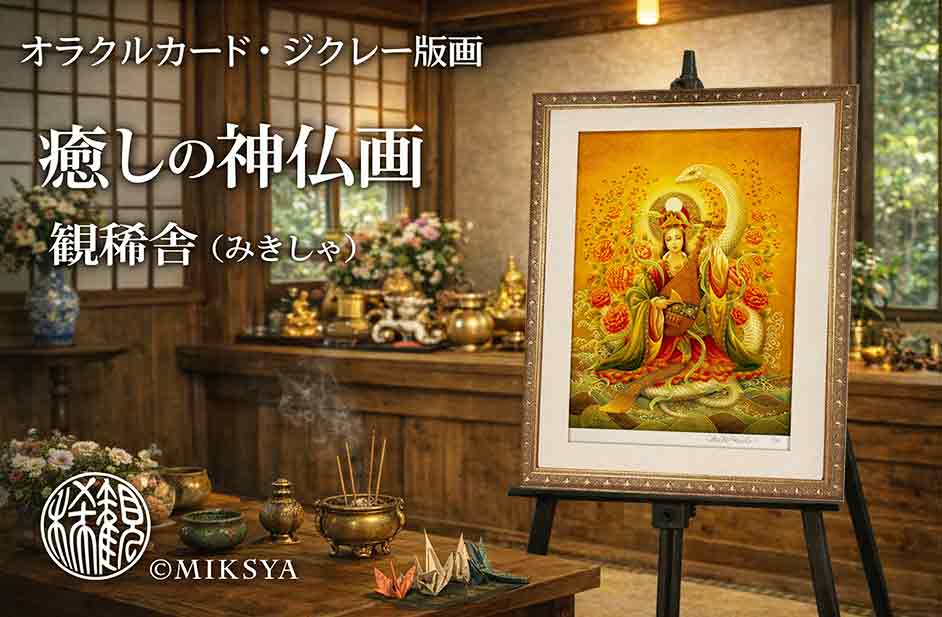

▼ 龍神アートで暮らしに龍のエネルギーを

「癒しの神仏画・観稀舎」では、龍神をはじめとした神仏画のジクレー版画を取り扱っています。

龍神の導きを日常へ|光の龍神カード

「ため息が出るほど美しい龍たち。届いたカードに一枚ずつ挨拶しながら、“素敵〜!”と声が出ました。美しいカードと温かいメッセージ、大切な“私の宝物”です。」

― Yuka Kさん

「その名の通り、パワフルでポジティブなメッセージ。これからもお告げとして楽しく引かせていただきます」

― MIYA108さん

「力強さと癒しが同居するカード。解説もわかりやすく、絵を見るだけでも心が整います。」

― めいさん

最後に、奥田みき作「光の龍神カード」のご紹介です。

全40枚のオラクルカードには、龍神からの力強く温かなメッセージが込められています。

困難なときもあなたを照らし、内なる声と真実へと導いてくれる――

変容の時を迎えるあなたの、心強いパートナーとなることでしょう。

▶ ご購入は下記よりどうぞ。

▶ 詳しいカードの内容や、リーディング講座については専用サイトでもご紹介しています。