こんにちは、幻想画家の奥田みきです。

龍神とは、自然の力を司る神聖な存在であり、「龍神様」として古くから信仰されてきました。

水・風・天候を操り、私たちに守護や導きをもたらすとされています。

この記事では、

- 龍神とは何か?その意味と役割

- 龍神の種類(五色の龍・八大龍王)

- 龍神信仰の神社やスピリチュアルなご利益

- あなたの守護龍と出会うヒント

…などを、初心者にもわかりやすくご紹介します。

龍神に惹かれる理由が、きっと見つかるはずです。

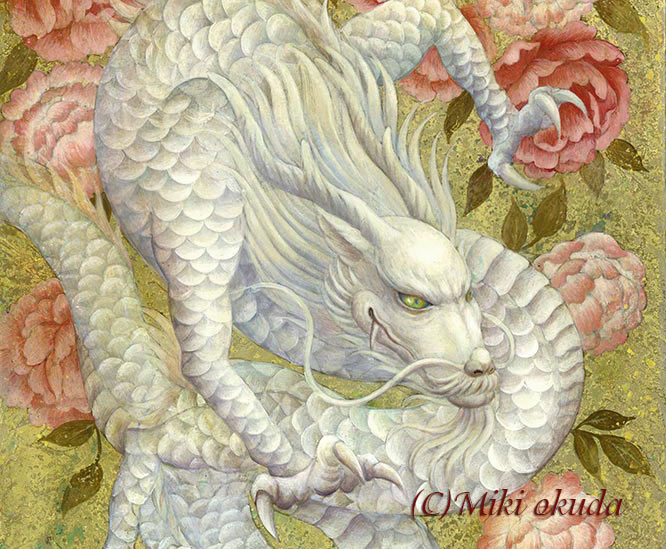

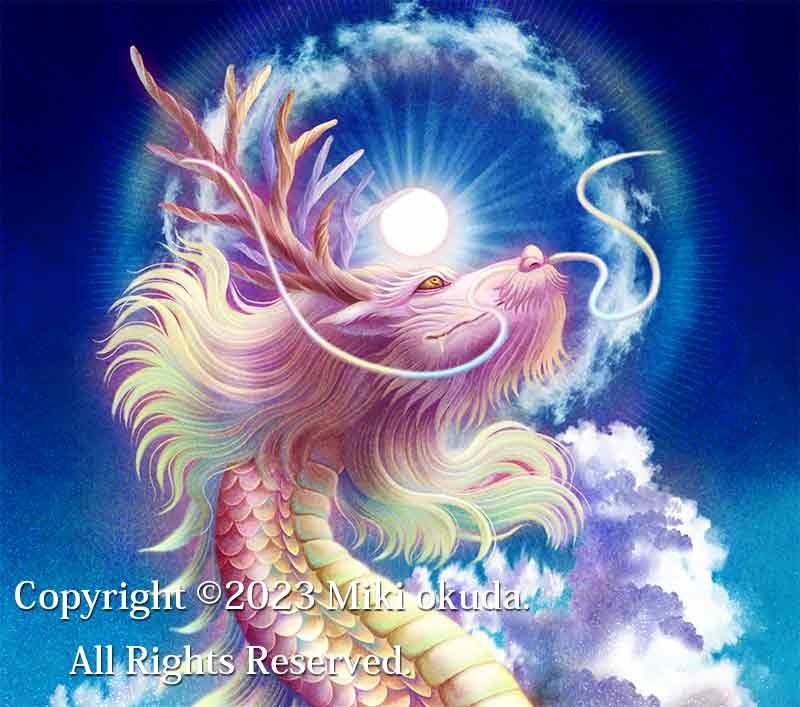

(記事内の龍絵は一部を除き奥田みき作。写真も私が撮影したものがメインです)

龍神とは何か?その意味と役割

龍神(りゅうじん)とは、自然界のエネルギーを司る神霊的な存在で、水・風・雲・雷などを支配する力を持つとされています。

日本では古来より、龍は神の使いあるいは神そのものとして扱われ、「龍神様」として神社に祀られることも多くあります。

山や川、滝、湖などの自然の中に宿る存在とされ、雨乞いや豊穣祈願の神としても信仰されてきました。

また、龍神は単なる自然神にとどまらず、「天と地をつなぐ存在」や「宇宙的な守護者」として、スピリチュアルな世界でも重要な意味を持っています。

龍神信仰では、私たち一人ひとりに守護龍がついているとされ、その龍の力を感じ、繋がることで、人生にポジティブな変化が起こると信じられています。

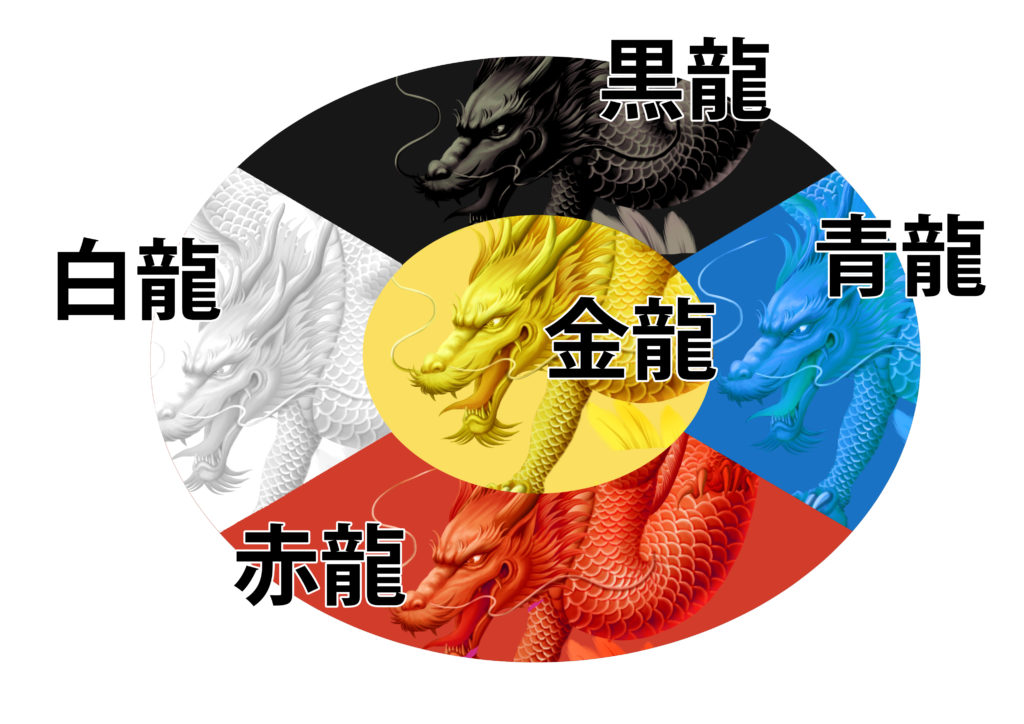

龍神の種類①:五色の龍

東洋の五行思想に基づき、青・赤・白・黒・黄の五色の龍がそれぞれ異なる方角やエネルギーを司るとされます。

たとえば、白龍は浄化や直感を、青龍は発展や成長を象徴する存在です。

→ 詳しくはこちらの記事をご覧ください:

龍神の種類②:八大龍王

仏教では、仏法を守る八柱の龍神が登場します。これが「八大龍王」と呼ばれる存在です。

難陀・跋難陀などの名を持つ彼らは、水や自然を司り、強力な守護神として信仰されています。

→ 詳しくはこちらの記事をご覧ください:

◆ 龍神信仰とスピリチュアルなご利益

龍神様は古くから、水・雨・豊穣・財運・浄化・守護など、多くのご利益をもたらす神聖な存在として信仰されてきました。

その力強く清らかなエネルギーは、スピリチュアルな視点からも「浄化」や「再生」の象徴とされ、人生に大きな変化やチャンスをもたらすと考えられています。

● 龍神様の主なご利益

- 邪気払い・浄化・運気の循環

- 金運アップ・商売繁盛

- 表現力の開花・創造性の向上

- スピリチュアルな直感やインスピレーションの強化

- 願望成就・人生の転機でのサポート

日常の中で龍神様と意識的につながることで、こうした恩恵を受けやすくなるとも言われています。

龍神神社のパワーに触れる

日本各地には、龍神様をお祀りしている神社が多数存在します。

参拝することで龍神のエネルギーに触れ、心身の浄化や願いごとのサポートを得られると言われています。

▶ 詳しくは、別記事「龍神様とご縁のある神社まとめ」にてご紹介しています。

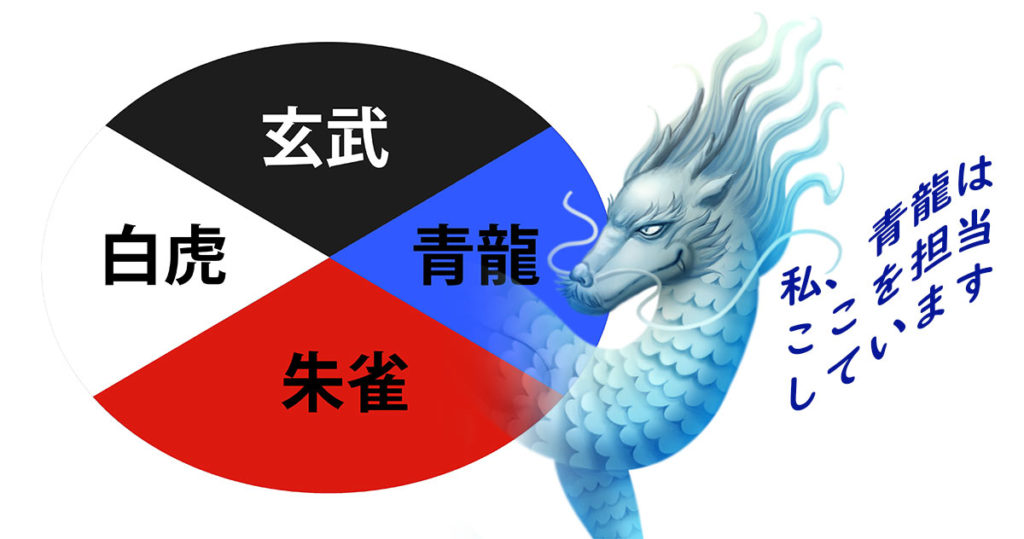

龍神の種類③:四神の青龍とは?

龍神にはさまざまな種類がありますが、古来より信仰されてきた代表的な存在のひとつが「四神」の青龍です。この記事では、四神思想における青龍の位置づけや、そのスピリチュアルな意味について解説します。

四神思想と龍神信仰

四神思想(ししんしそう)は、古代中国に由来する宇宙観で、東西南北の四方を聖獣が守護するとされる考え方です。

- 東:青龍(せいりゅう)

- 南:朱雀(すざく)

- 西:白虎(びゃっこ)

- 北:玄武(げんぶ)

この思想は日本にも伝わり、奈良時代から平安時代にかけて都づくりや寺院の建立に取り入れられました。平城京や平安京は「四神相応(しじんそうおう)」と呼ばれる理想的な地形に基づいて築かれたとされています。

中でも東を守る青龍は、「春」や「発展」、「木のエレメント」などを象徴する存在です。龍神の中でもとくに成長と調和のエネルギーを持つと考えられています。

架空の存在としての龍

四神のうち、青龍だけが架空の存在である点も興味深いところです。他の三神(朱雀・白虎・玄武)は、それぞれ鳥類や獣類、爬虫類のモデルがある一方で、青龍は完全な霊獣として信仰されてきました。

これは干支(えと)にも共通しており、十二支の中で「辰(たつ)」だけが空想上の動物=龍として数えられています。

龍という存在が、古代の人々にとっていかに特別で神秘的だったかがわかりますね。

※この「青龍」以外にも、五行思想に基づく五色の龍や、八大龍王といった分類も存在します。

それぞれの詳細については、上記の別記事でご紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

龍穴と京都の四神配置

京都が四神思想に基づいて作られたことは有名です。 以下の神社がその「四神」に対応し、中央に平安神宮が配置されています。

- 北の玄武上賀茂神社

- 西の白虎:松尾大社

- 東の青龍:八坂神社

- 南の朱雀:城南宮

中でも東に位置する八坂神社は、龍神信仰と深く関わっている場所です。

八坂神社の本殿の下には「龍穴(りゅうけつ)」と呼ばれる特別なエネルギースポットがあるとされ、本殿はこの龍穴の上に建てられたと言われています。

龍穴とは、風水における地のエネルギー(龍脈)が集まり噴き出す場所のこと。 特に強い霊的エネルギーを持つとされ、神聖な土地に多く見られます。

日本三大龍穴としては、以下の場所が挙げられます

- 室生龍穴神社(奈良県)

- 貴船神社奥宮(京都府)

- 備前の龍穴(岡山県)

龍神の姿や特徴について

龍神は、日本や中国の伝統美術・神話において、特有の姿で描かれています。

「九つの動物の特徴を併せ持つ」と言われる〈龍の九似〉をはじめ、頭のこぶ「博山」や手にした宝珠、そして国によって異なる爪の数など、興味深い特徴が多くあります。

詳しくは別記事にまとめていますので、ご興味のある方はこちらをご覧ください。

▶ 龍神の姿・特徴の詳しい解説記事はこちら

龍神信仰はどこから来たのか?

龍神信仰のルーツをたどると、日本には古来から蛇を神聖視する「蛇神信仰」が存在し、それが中国から伝来した龍の概念と融合して、独自の龍神像が形成されていったことがわかります。

特に仏教の伝来以降は、龍は「仏法を守る存在」としても位置づけられ、善女龍王や倶利伽羅龍王などの伝説が生まれました。

このような背景をより詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

▶【龍神信仰のルーツとは?日本の蛇信仰と仏教の融合をたどる】

縄文時代の土器から古事記神話、空海と龍神の雨乞い伝説まで、龍神信仰の源流をわかりやすく解説しています。

まとめ

龍神とは、古代の蛇信仰や中国の龍文化、そして仏教の教えが交わる中で生まれた、深い歴史と意味を持つ存在です。

その成り立ちや役割を知ることで、現代の龍神信仰やご神縁も、より豊かに感じられるようになるでしょう。

このテーマは奥が深く、さまざまな側面から読み解くことができます。

▶このブログでは、龍神についてスピリチュアルな視点から歴史的な背景まで、さまざまな切り口でご紹介しています。ご興味のある方は、ぜひ他の記事もあわせてご覧ください。

龍神画のジクレー版画

「癒しの神仏画・観稀舎」では龍神画をはじめ、多くの神仏画のジクレー版画を取り扱っております。