こんにちは。幻想画家の奥田みきです。

弥勒菩薩は「未来仏」とも言われています。

弥勒菩薩は個人的にも最初に惹かれた仏さまで、とても興味深いエピソードが多いです。

「弥勒菩薩はどんな仏さま?」

「五十六億七千万年後に悟りを開き、仏になる?」

「半跏思惟像の意味は?」

など基本的なお話や仏像の話から、少し踏み込んだ「弥勒信仰」のお話まで色々書かせて頂きました。

- 1. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│弥勒菩薩の意味は?

- 2. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│弥勒と釈迦の約束

- 3. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│特徴

- 4. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│如来と菩薩系

- 5. 【弥勒菩薩とは?】弥勒菩薩・如来

- 6. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像について

- 7. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│造形の初期

- 8. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│平安以降の造形

- 9. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な寺院│広隆寺の弥勒菩薩像

- 10. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像│広隆寺の泣き弥勒

- 11. 【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像│中宮寺の弥勒菩薩

- 12. 【弥勒菩薩とは?】弥勒曼荼羅と兜率天

- 13. 弥勒菩薩・真言

- 14. 弥勒菩薩・ご利益

- 15. 弥勒信仰について

- 16. まとめ

- 17. 仏画|ジクレー版画通販はこちら

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│弥勒菩薩の意味は?

弥勒とは、古代インドのサンスクリット語の「マトレイヤ」の音訳です。

「慈から生じたもの」「慈しみのある」を意味しています。慈氏(じし)菩薩とも呼ばれます。

「弥勒下生経(みろくげしょうきょう)」によると、

五十六億七千万年後に人間界に降りて来た弥勒は、龍華樹(りゅうげじゅ)の元で如来となり三回説法を行って、釈迦に変わって人々を救済すると言われています。

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│弥勒と釈迦の約束

弥勒は実在した人物とされていて、釈迦の弟子でしたが釈迦より先に亡くなってしまいます。

弥勒と釈迦は臨終の際に、次のような約束をしたと言われています。

釈迦と弥勒が約束をしたこの修行の期間が、五十六億七千万年なのです。

弥勒菩薩はその役割から、「釈迦の補処(ふしょ)となる仏」とも言われています。

補処とは?

仏教用語で一生補処(いっしょうふしょ)のことで、一度はこの世に受けるが、次の世には仏になることが約束されている菩薩を意味します。

そのため弥勒菩薩は「当来仏」、「未来仏」とも呼ばれます。

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│特徴

弥勒菩薩と言えば、広隆寺の「弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしゆいぞう)」が有名ですよね。

このお姿が有名過ぎて、弥勒菩薩といえばこのスタイルが当然、と思われるかと思いますが

実際はこのお姿は、初期の一定の時期にのみ制作されたそうです。

この件については、次の項目でご説明しますのでまずは「弥勒」のお姿の種類についてご説明します。

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│如来と菩薩系

弥勒は大きく分けて

「弥勒菩薩」と「弥勒如来」

の二つのお姿があります。下記でそれぞれ解説していきます。

まずは弥勒の菩薩系

弥勒菩薩は菩薩系では、手が二本の二臂から三十臂まで色々なスタイルがあるそうです。

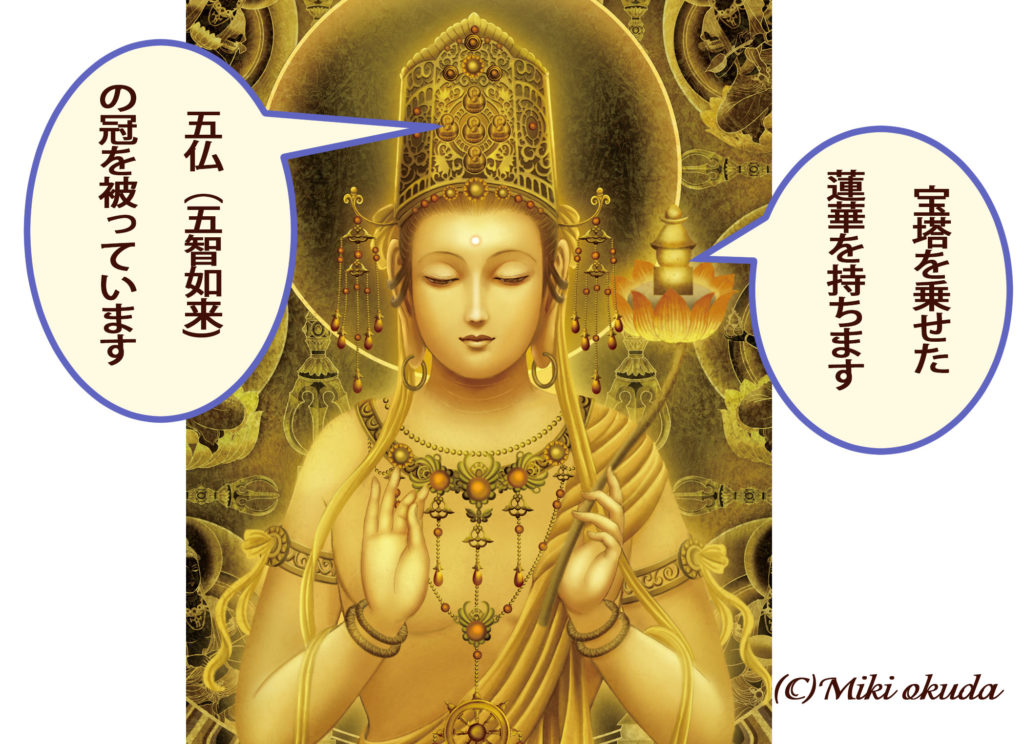

一般的なものは、二臂で蓮華座に坐り五智如来の冠を被り、左手に宝塔を乗せた蓮華を持ちます。

(このお姿ですね!)

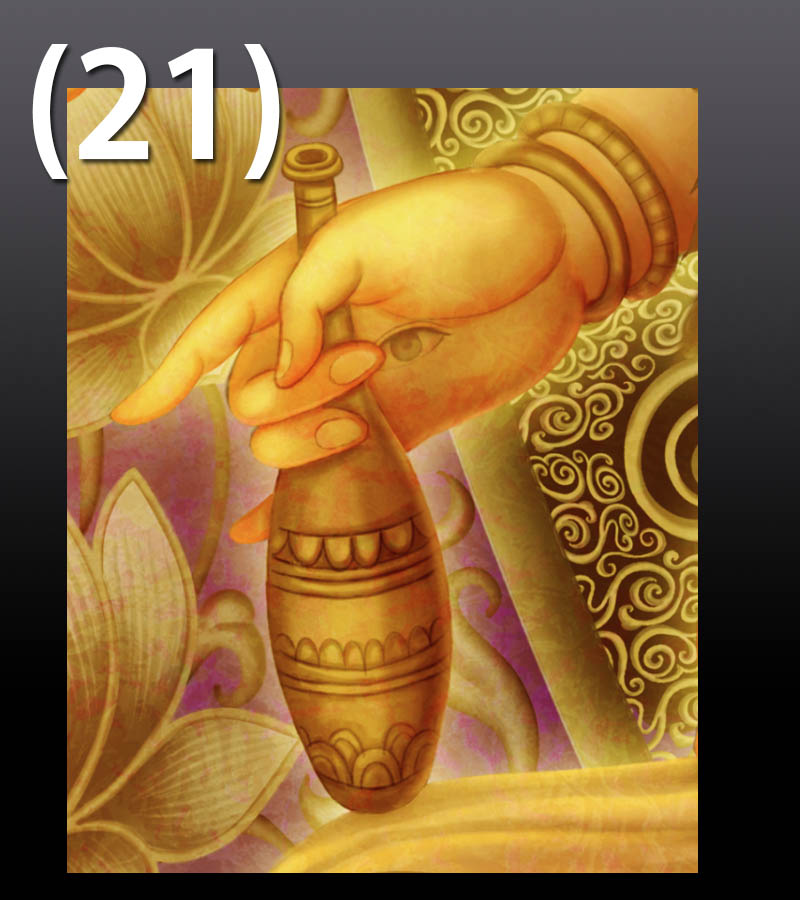

また、頭上の宝冠の中に塔があり、右手に澡瓶(そうびょう)を置いた蓮華を持つ形もあります。

澡瓶(そうびょう)とはこれです。この瓶の中には、功徳のある水が入っています。

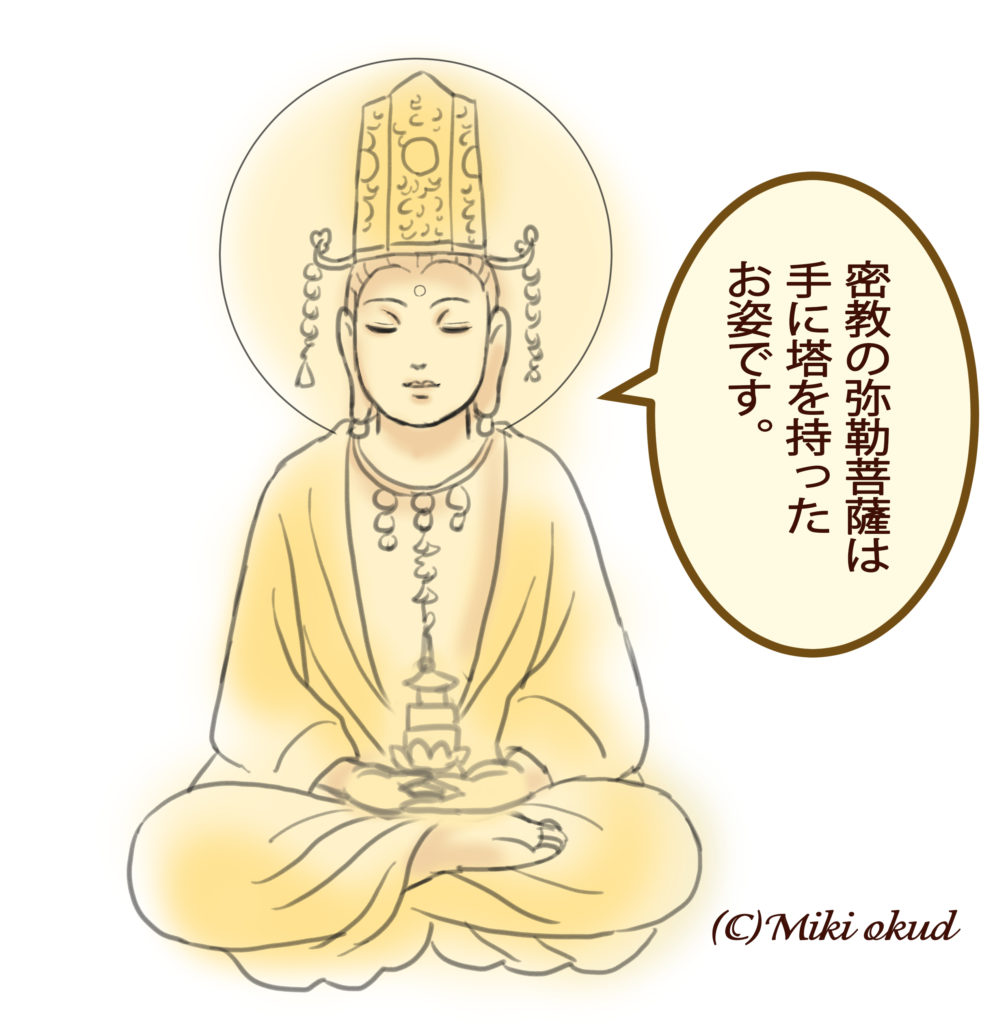

菩薩系の弥勒はどの造形にしろ、手に塔を持つ「持塔」が主流です。

醍醐寺の本尊「弥勒菩薩像」は快慶の傑作として知られています。

【弥勒菩薩とは?】弥勒菩薩・如来

弥勒菩薩は次に如来になることが確定しているので、現在は菩薩ですが未来形の「弥勒如来」としての仏像の作例も少なくありません。

弥勒如来はご本尊として作られることもありますが塔などの「四方仏」として安置される例もあります。

弥勒の如来系にも幾つかのお姿がありますので、下記に代表的な仏像をあげてみます。

奈良県・興福寺

https://www.kohfukuji.com/

北円堂本尊:「弥勒如来坐像」(鎌倉時代)

京都府 泉涌寺 (せんにゅうじ)

https://mitera.org/

阿弥陀如来、釈迦如来、弥勒如来の三尊が祀られています。運慶作と言われています

奈良県・唐招提寺 「弥勒如来坐像」(鎌倉時代)

目鼻立ちの大きな、力強い像です。

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像について

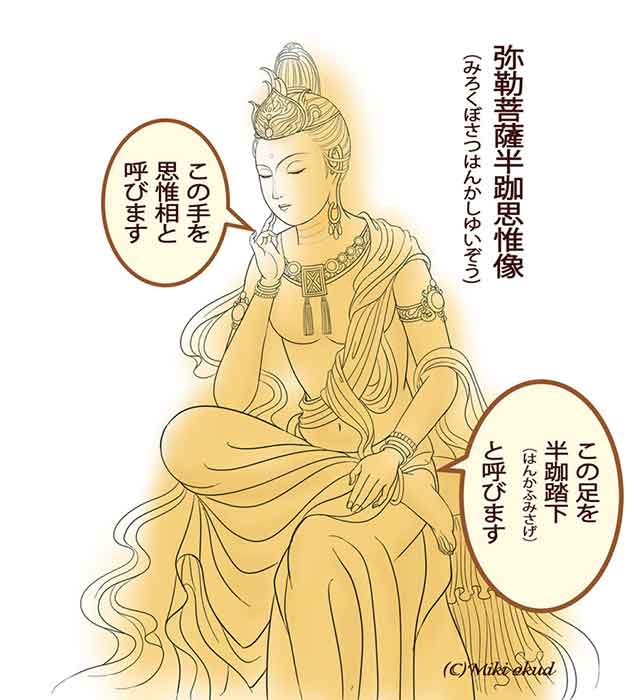

弥勒菩薩の代名詞とも言える「半跏思惟像」についてご説明します。

まずは下記の図をご覧下さい。

▼半跏思惟像とは?

●右足を左の太ももに乗せた形を「半跏(はんか)」と呼びます

●右手は軽く頬に添えられており、これを「思惟(”しゆい” もしくは ”しい”」と呼びます。

この二つを合わせて半跏思惟像と呼びます。

この姿は元々はガンダーラ彫刻の釈迦像(出家前の姿)にルーツがあります。つまり……。

半跏思惟像は成道を求め、兜率天で思惟にふける弥勒菩薩の姿を現していると言われています。

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│造形の初期

元々中国で弥勒信仰が盛んになった初期には宝冠を戴き、両足を組んだ「交脚像(こうきゃくぞう)」で表されていました。

菩薩の中ではもっとも早く成立したのが弥勒菩薩であるとされており、日本では仏教が伝来した六世紀から七世紀の飛鳥時代に作られた弥勒像は、殆どが半跏思惟像でした。

飛鳥~奈良時代に伝来した小さな仏像の中に、弥勒菩薩と思われる半跏思惟像が多くあります。(ちなみに、半跏思惟像の中では弥勒菩薩かどうかはっきりしない物も多いそうです)

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な仏│平安以降の造形

平安時代になると、前記の持塔の形式の弥勒像が主流になります。

有名な「弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしゆいぞう)」は実は仏教伝来記にだけ見られた特殊なスタイルなのです。

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像で有名な寺院│広隆寺の弥勒菩薩像

ここからは半跏思惟像で有名な弥勒菩薩像をご紹介します。

まずは広隆寺(こうりゅうじ)。京都の太秦にある京都で最も古いお寺です。

その霊宝殿に安置されている弥勒菩薩はもっとも美しい仏像とも言われます。

私は京都を訪れる度に、こちらの弥勒菩薩にお会いしに行きますが、時間を超越した様なそのお姿に、いつも見入ってしまいます。

右足を左足の上に組み、右手をそっと頬に当てるこのお姿は人々を救う術を考えているのだとと言われています。

広隆寺には二体の弥勒菩薩半跏像があるため、こちらの方を通称「宝冠弥勒」と呼びます。

聖徳太子本願の像と言われる

八九〇年に作られた「広隆寺資材交替実録帳」(お寺の目録のようなもの)の記載によると、この弥勒菩薩像は「聖徳太子本願の像」と記載があるそうです。

「日本書紀」にもこの弥勒菩薩像のことが記載されていています。

聖徳太子が「自分は尊い仏像を持っているので、誰か信仰するものはいないか?」と問うと、秦河勝つ(はたのかわかつ)が名乗り出て、この像を祀るために広隆寺を建てたと言われています。

朝鮮風のスタイル

この像が造られたのは七世紀の前半だと考えられます。

同じ頃造形された仏像には法隆寺の釈迦三尊像などがありますが、こちらはがっちりとした固く、厳しい印象があります。

一方の弥勒菩薩の優雅で優しげな表現は、飛鳥時代に朝鮮半島から伝わって来た特徴が良く出ています。

この弥勒菩薩は現在では木目の素地を見せていますが、平安時代の記録で「金色弥勒菩薩」と記載されているので、元は金色であったと推測されます。

(でも日本人の美的でいえば、この年季の入った像にこそありがたみを感じますよね。)

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像│広隆寺の泣き弥勒

「宝冠」弥勒に比べるとやや小ぶりの弥勒像です。こちらは通称「泣き弥勒」と呼ばれます

(このポーズが泣いているように見えるからだそうです)

【弥勒菩薩とは?】半跏思惟像│中宮寺の弥勒菩薩

中宮寺は聖徳太子が創建したと言われているお寺です。現在は法隆寺の東院の隣でひっそりと祀られています。

このお寺に祀られているのが、「弥勒菩薩半跏思惟像」です。

広隆寺の弥勒菩薩と双璧をなす半跏思惟像の傑作です。洗練された美しい像として古来より人々を惹きつけて来ました。

如意輪観音菩薩とも言われる

寺伝ではこの像は如意輪観音とされていますが、弥勒菩薩として作られたと考えられています。

半跏思惟像は飛鳥時代から白鳳時代まで流行するのですが、その後は聖徳太子に縁の深いお寺以外ではあまり作られなくなりました。

そのこともあって、半跏思惟像は平安時代には「救世観音(ぐぜかんのん)」や「如意輪観音菩薩」と呼ばれることが多くなり

そのため、本来は弥勒菩薩をして創られたであろう像も「如意輪観音菩薩」と呼ばれる事があるのです。

この像は飛鳥時代の作ですが「古典的微笑(アルカイックスマイル)」の代表格として評価されおり、その優雅でどこか謎めいた微笑は多くの人を惹きつけます。

広隆寺と中宮寺の弥勒菩薩は、本当にどちらも時と場所を超越した笑みを浮かべていますよね。

【弥勒菩薩とは?】弥勒曼荼羅と兜率天

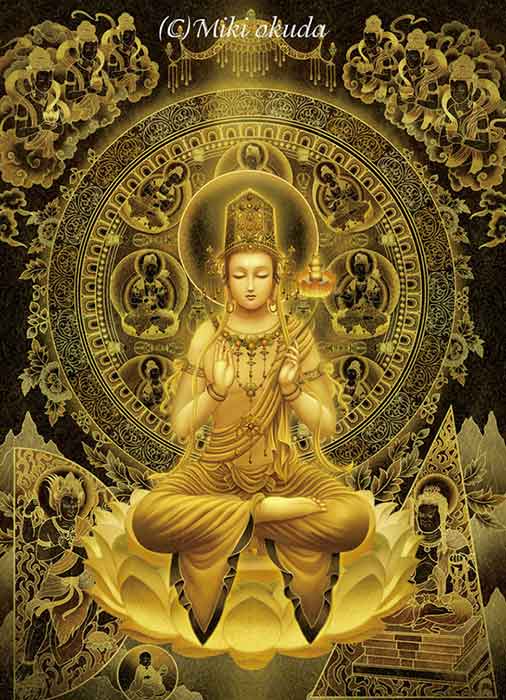

上記の弥勒菩薩は「弥勒曼荼羅」を描いています。

弥勒菩薩は現在は兜率天にいて説法をしつづけていますが、遠い未来に人間界に姿を現し、衆生を救済すると言われています。

その弥勒菩薩を中心に描かれたものが「弥勒曼荼羅」です

兜率天とは弥勒菩薩が住まうとされている浄土です。

仏教世界の須弥山の上空にあるとされていて「六欲天」の第四天に位置します。

「六欲天」とは?

仏教において、地獄界~人間界までの間は欲望に捉われた世界とされています。

しかし、天上界でも下の方の6つはまだ欲望に捉われいると考えます。

この6つの部分を「六欲天」と言います。

弥勒菩薩・真言

オンマイタレイヤソワカ

弥勒菩薩・ご利益

息災、減罪、未来

弥勒信仰について

弥勒信仰とは弥勒菩薩を本尊とする信仰のことで

「上生信仰(じょうしょうしんこう)」

「下生信仰(げしょうしんこう)」

の二つから成ります。

「上生信仰(じょうしょうしんこう)」

死後、弥勒浄土の兜率天のもとに往生を願う信仰です。

空海も信仰していたと言われています。

「下生信仰(げしょうしんこう)」

五六億七千万年後にこの世に現れ、

如来となった弥勒の説法にあやかろうとするものです。

最初は「上生信仰」から始まりますが、こちらは厳しい修行が必要とされるために後に「下生信仰」が誕生しました。

しかし弥勒信仰はやがて時代の流れと共に、他力易行(たりきいぎょう)の阿弥陀浄土教の隆盛におされていきます。

まとめ

日本を代表する仏像の一つ

「弥勒菩薩半跏思惟像(みろくぼさつはんかしゆいぞう)」は意外なことに仏像の歴史で言えば「特殊な例」なのです。

どちらにしろ、いつか遠い、遠い未来に人々を救って下さるという弥勒菩薩には、やはり何か特別な力を感じますよね。

「菩薩について」は下記でご紹介しています。

仏画|ジクレー版画通販はこちら

「癒しの神仏画・観稀舎」で取り扱っているジクレー版画のご紹介です。