現在、七福神の一人として広く親しまれている弁才天(べんざいてん)は、

男性神が並ぶ中で唯一の女性神という特別な存在です。

その華やかさと芸術性から「弁天様」と呼ばれることも多く、

芸術・学問・財運など“内なる豊かさ”を象徴する神様として、現代でも高い人気を誇ります。

この記事では、そんな弁才天とともに信仰される七福神それぞれのご利益と特徴をご紹介します。

七福神の一覧|名前と主なご利益

それぞれの神様は、異なるご利益と個性を持ちながらも、七柱そろって“人生の七つの福徳”を象徴するとされています。

なかでも弁才天は、美しさ・知恵・感性といった“内面的な豊かさ”を司る神として、現代においても多くの人々から深い共感と信仰を集めています。

まずは、七福神それぞれの主なご利益を簡単にご紹介します。

この一覧のあとには、各神様について詳しく解説していきますので、ぜひご自身とご縁のある神様を探してみてください。

| 神様 | 主なご利益 |

|---|---|

| 弁才天(べんざいてん) | 財運・芸術・音楽・学問など |

| 福禄寿(ふくろくじゅ) | 健康・長寿・幸福 |

| 布袋尊(ほていそん) | 開運・子宝・家庭円満 |

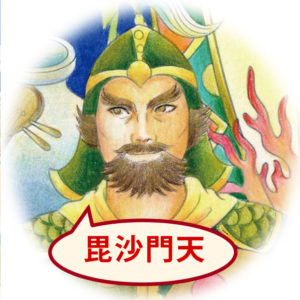

| 毘沙門天(びしゃもんてん) | 勝負運・厄除け・大願成就 |

| 大黒天(だいこくてん) | 商売繁盛・金運・五穀豊穣 |

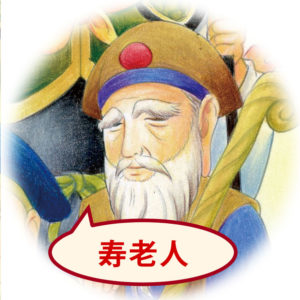

| 寿老人(じゅろうじん) | 健康・長寿・子孫繁栄 |

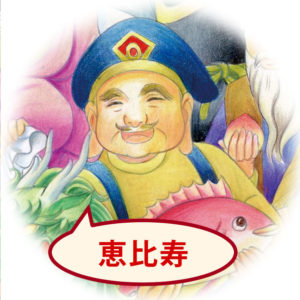

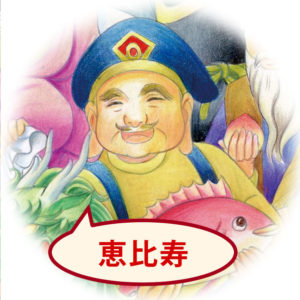

| 恵比寿(えびす) | 商売繁盛・漁業・五穀豊穣 |

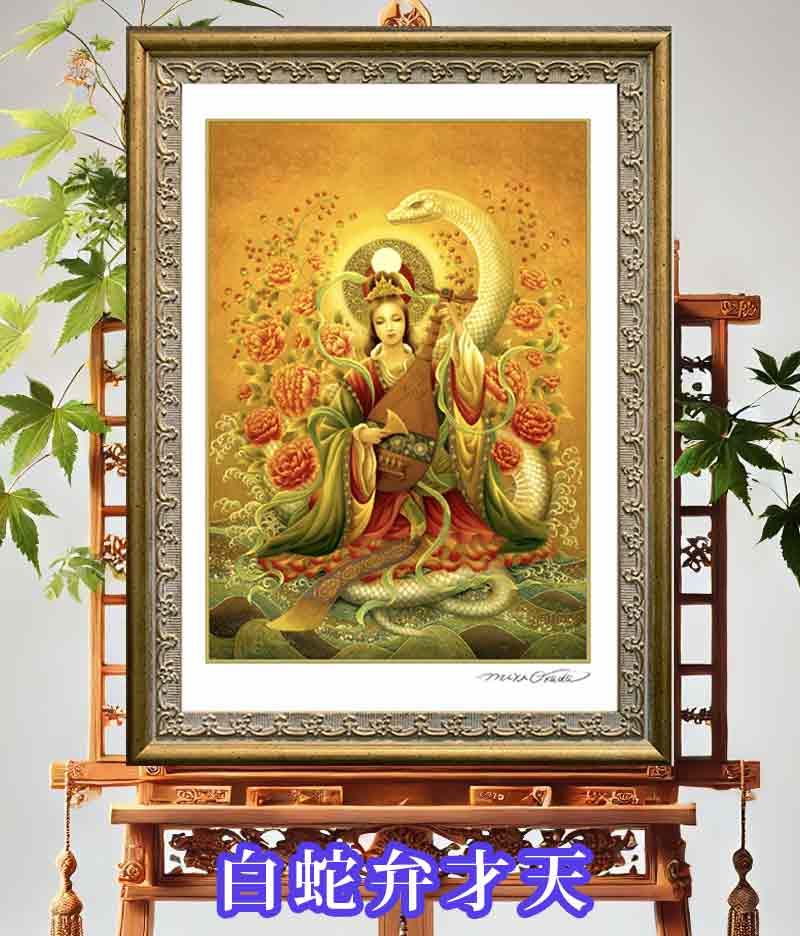

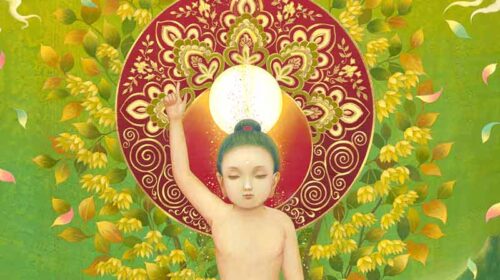

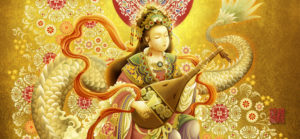

弁才天(べんざいてん)|財運・芸術・音楽・学問を司る女神

七福神の中で唯一の女性神であり、華やかな美しさと知性を兼ね備えた存在です。

音楽や芸術、学問、さらには財運までもたらすとされ、古くから多くの人々に信仰されてきました。

もともとはインドの水の女神「サラスヴァティ」を起源とし、日本では仏教と神道の神々が習合する中で信仰が広まりました。

琵琶を奏でる姿で描かれることが多く、“表現する力”や“豊かな感性”を象徴しています。

七福神の中では、男性神の中に華を添える存在であり、“内面的な豊かさ”を授ける福神として親しまれています。

▶弁才天については下記で記事にしています。

福禄寿(ふくろくじゅ)|健康・長寿・幸福をもたらす神

長い頭と長いひげが特徴的な姿で描かれる、道教由来の神様です。

南極星の化身とも言われ、「幸福」「財産」「長寿」という人生の三つの大きな願いを司るとされています。

七福神の中でも特に「長寿」の象徴として信仰されており、鶴や鹿とともに描かれることもあります。

温和で落ち着いた雰囲気の中に、人生を見守るような包容力を感じさせる存在です。

家族の健康や穏やかな老後を願う人々にとって、頼もしい守り神といえるでしょう。

布袋尊(ほていそん)|笑顔と寛容さで福をもたらす神

布袋尊は、開運・子宝・家庭円満などのご利益をもたらす神様です。

その名前の通り、大きな袋(布袋)を背負い、満面の笑みをたたえた姿が特徴的。

見ているだけで心がなごむ、親しみやすい福の神として知られています。

実在した中国の禅僧「契此(かいし)」がモデルとされており、

その穏やかでおおらかな生き方が神格化され、七福神のひとりに加えられました。

また、未来仏「弥勒菩薩」の化身ともいわれ、

人々に笑いと希望を与える存在として、長く信仰されてきました。

布袋尊の姿は、「大きなお腹は包容力」「大きな袋は福を集めて分け与える心」を象徴するとされています。

子宝や家庭運を祈る人々にとって、特に親しみ深い神様です。

毘沙門天(びしゃもんてん)|勝負運・厄除け・大願成就の守護神

毘沙門天は、四天王のひとり「多聞天」としても知られ、

戦いや勝負ごと、厄除けに強い力を持つ神様です。

甲冑に身を包んだ武将のような姿で表され、片手に宝塔、もう一方の手に武器を持ち、

仏法を守護する神として信仰されています。

インドの神「クベーラ」が起源で、財宝神としての性質もあり、

金運や勝利を呼ぶ神として、武将から庶民まで広く崇敬を集めてきました。

七福神の中ではもっとも“戦い”に関するご利益が強い神様で、

仕事運や試験、ビジネスの勝負などにもご利益があるとされています。

▶毘沙門天については下記で記事にしています。

大黒天(だいこくてん)|商売繁盛・金運・五穀豊穣の福の神

大黒天は、もともとインドの破壊神「マハーカーラ」が起源とされますが、

日本に伝わる過程でその恐ろしい姿は和らぎ、

米俵の上に立ち、打ち出の小槌を手にした穏やかな福の神として親しまれるようになりました。

七福神の中でも特に金運・商売繁盛・食物の豊かさにご利益があるとされ、

農家や商人などから絶大な信仰を受けてきました。

また、同じく七福神の「恵比寿」と並び称され、

「恵比寿大黒」としてセットで祀られることも多く見られます。

その姿から、家庭円満や食の豊かさの象徴とされ、

現代でもキッチンや商売繁盛を祈るお店などに、よく大黒天の像が見られます。

恵比寿(えびす)|商売繁盛・漁業・五穀豊穣をもたらす朗らかな神様

恵比寿は、七福神の中で唯一、日本古来の神様とされる存在です。

その起源には諸説ありますが、イザナギ・イザナミの子「蛭子神(ひるこのかみ)」や、

大国主神の子「事代主神(ことしろぬしのかみ)」とする説が代表的です。

一般には、右手に釣り竿・左手に鯛を持った姿で表され、

商売繁盛・豊漁・農業の実りといった「生活の豊かさ」を司る神様として親しまれています。

その朗らかな笑顔と親しみやすい風貌から、

現代でも商売の神様として多くの企業・商店で恵比寿像が祀られています。

また、先述の大黒天と並ぶ「恵比寿大黒」として、

家庭や商売の守り神として信仰されているのも特徴のひとつです。

寿老人(じゅろうじん)|健康・長寿・子孫繁栄を司る長寿の神様

寿老人は、道教に由来する神様で、長寿や健康、家庭の円満をもたらすとされています。

同じく道教由来の福禄寿と対になる存在ともいわれますが、別の神として祀られています。

特徴的なのは、長い白髪と長いひげ、巻物を持った姿。

傍らには鹿(ろく)が描かれることが多く、これは長寿の象徴とされています。

寿老人の持つ巻物には、長寿の人々の名前が書かれているとされ、

穏やかな笑顔と落ち着いた雰囲気から、家族の健康や代々の繁栄を願う信仰が根付いています。

また、地域によっては福禄寿との区別が曖昧なこともあり、

「寿福の神」としてまとめて祀られている例もあります。

七福神とは何か、その魅力を再確認

七福神は、それぞれ異なる背景と役割を持つ7柱の神様たちで構成されており、「福」の象徴として日本各地で信仰されています。

その起源は、仏教・道教・神道と多様でありながら、共に並び立つことで「人生に必要な福徳のすべてを授けてくれる」と考えられています。

- 商売繁盛

- 金運・財運

- 学業・芸術

- 健康・長寿

- 家庭円満

- 縁結び・子孫繁栄 など…

それぞれの神様が持つご利益や象徴するテーマを知ることで、より深く信仰や祈りの意味が見えてくるのではないでしょうか。

とくに現代では、「福を願う」という純粋な気持ちが、忙しい日々の中で心を整える助けにもなるでしょう。

今後は、それぞれの神様の背景や信仰の広がりについても、さらに詳しく掘り下げていきますので、ぜひ引き続きご覧ください。

神仏画のジクレー版画

癒しの神仏画・観稀舎(みきしゃ)では弁才天をはじめ、多くのジクレー版画を取り扱っております。