こんにちは。幻想画家の奥田みきです。

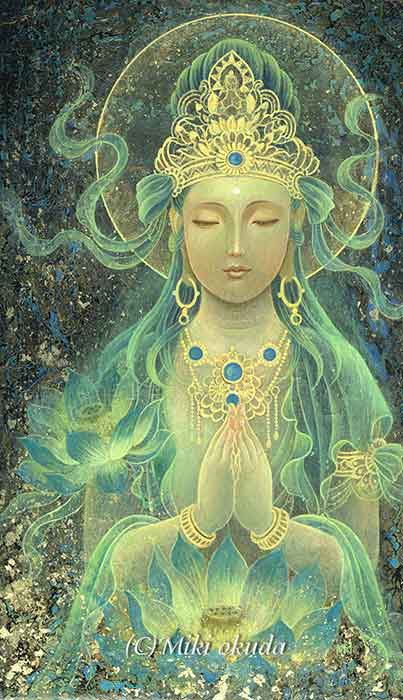

「観音菩薩」といえば、もっとも有名な仏さまですよね。

ここでは

「観音様の意味は?」

「観音様の種類は?」

「観音様は男性か女性か」

「三十三観音って何?」

など、観音様の色々な謎を、沢山の画像と共に詳しくご紹介していきます。

「観音様」としても親しまれている観音菩薩の神秘の世界をお楽しみ下さい!

色々な種類の観音様が登場するよ!

【ブログ内の画像の転載・無断使用はご遠慮ください】

- 1. 観音様(観音菩薩)│とは? 簡単にご説明します

- 2. 観音様の正式名は「聖観自在菩薩(しょうかんじざいぼさつ)」

- 3. 聖観音とは、他の観音菩薩との差別化で付けられたお名前

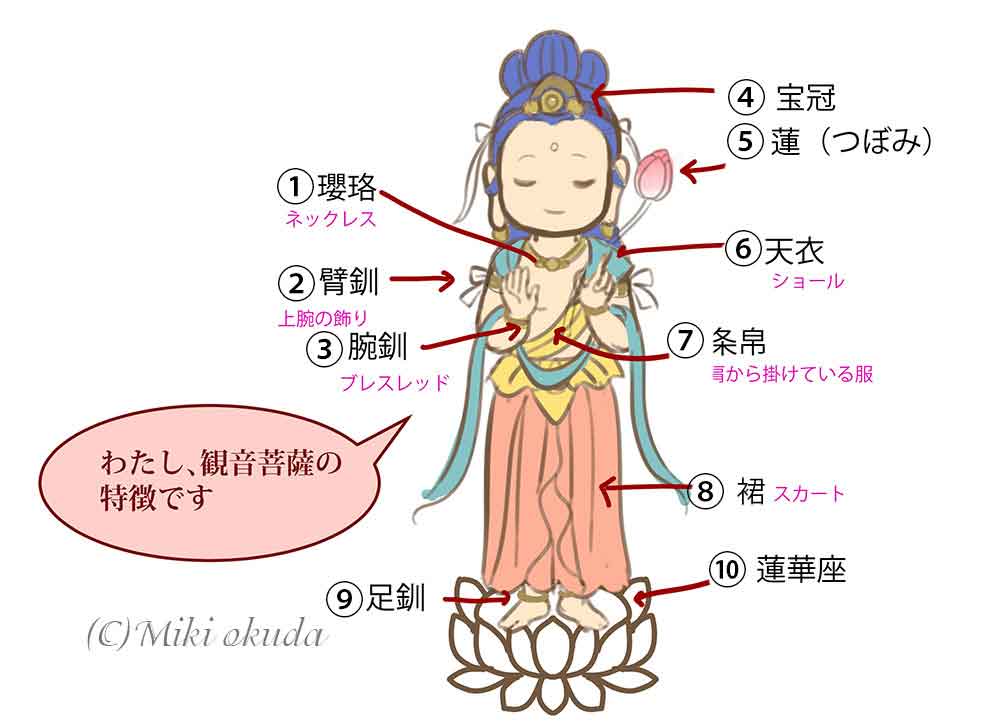

- 4. 観音様(観音菩薩)の持物や特徴

- 5. 観音様(観音菩薩)と勢至菩薩

- 6. 観音様(観音菩薩)│脇侍としての配置

- 7. 観音様(観音菩薩)│善光寺式阿弥陀三尊

- 8. 観音様(観音菩薩)│「観音経」に描かれるお姿

- 9. 観音様(観音菩薩)・ご真言

- 10. 観音様(観音菩薩)・ご利益

- 11. 観音様(観音菩薩)の種類

- 12. 観音様(観音菩薩)の種類・六道

- 13. 観音様(観音菩薩)の種類│慈母観音、マリア観音、非母観音

- 14. 観音様がついてる人の特徴

- 15. 観音様(観音菩薩)│三十三観音

- 16. 観音様(観音菩薩)・三十三観音を記載

- 17. 【観音経】に書かれた、観音菩薩の三十三の変化身

- 18. まとめ

- 19. 仏画|ジクレー版画通販はこちら

観音様(観音菩薩)│とは? 簡単にご説明します

【観音菩薩】と言う名前を聞くと、どのお姿が思い浮かぶでしょうか?

沢山手のある、千手観音?

それとも白い衣を身にまとった白衣観音でしょうか?

観音菩薩は「変化する菩薩」なので、一言に「観音菩薩」と言ってもそのお姿は一つではないのです。

じゃあ「観音様」と言ったらどの仏さまのことなの?

「○○観音」という名前の仏様は全て観音様です。千手観音菩薩も十一面観音も「観音様」と呼ばれています。ただ変化する前の元になった姿があります。それが「聖観音」です

観音様の正式名は「聖観自在菩薩(しょうかんじざいぼさつ)」

聖観音観は正式な名前を「聖観音自在菩薩」と言います。このお姿は、数ある観音像の中の基本系です。

つまりこの「聖観音」が全ての大元であり、ここから色々な観音菩薩が派生していったのです。

下記が「聖観音」の特徴です。

聖観音とは、他の観音菩薩との差別化で付けられたお名前

インドで観音信仰が発生してから、長い間「観音像」といえばこの形だけでした。

しかし六~七世紀以降、十一面観音や、千手観音などの変化観音が広がって行ったことにより、それらの変化観音と区別するために、今までの伝統的な観音を「聖観音」の呼ぶようになりました。

つまり、変化観音が成立する以前の観音菩薩は全て「聖観音」と呼ばれるのです。

元々は一つの形だったんだね!

観音様(観音菩薩)の持物や特徴

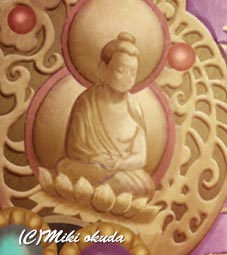

代表的な物では蓮華、水瓶、宝珠です。特徴は髪を高く結っていて、宝冠に「化仏」をつけています。

この小さな仏さまは「化仏」と言い、阿弥陀如来なんです

観音様(観音菩薩)と勢至菩薩

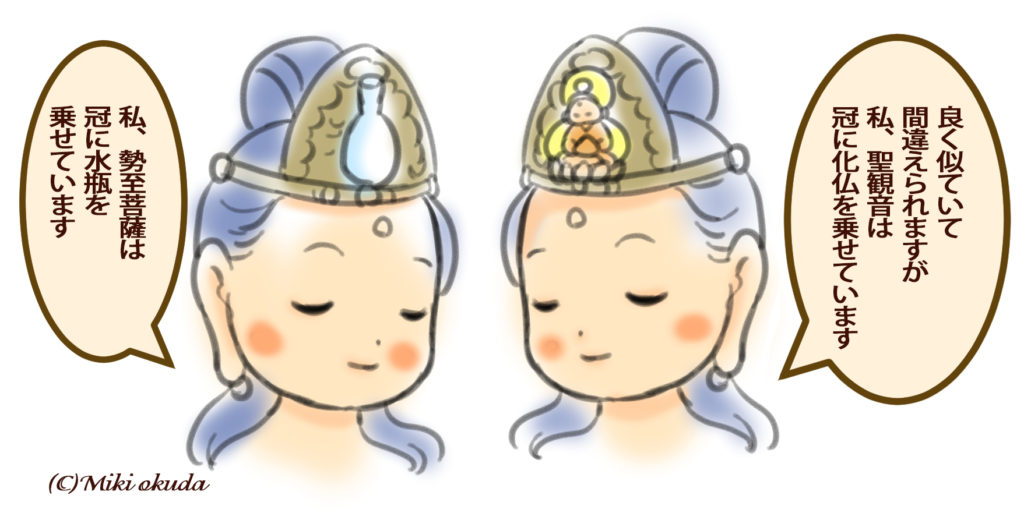

観音様と良く似た姿の「勢至菩薩」は、観音菩薩と勢至菩薩 は共に阿弥陀如来の脇侍(わきじ)を務めます。

お寺などに行くと、良く阿弥陀様の左右にこのお二人も祀られているのを目にすることかと思います。

脇侍とは本尊の左右に控える仏のことです。観音様は阿弥陀様の脇侍になります

観音様(観音菩薩)│脇侍としての配置

勢至菩薩●阿弥陀如来●聖観音

阿弥陀様の横に控える場合はこの順番になります。このお二人の特徴は下記の通りです。

聖観音=蓮華や水瓶を持っている事が多いです。冠に化仏を付けています。勢至菩薩=脇侍としての勢至菩薩は、合掌をしていることが多いです。冠に水瓶を付けています。

ただし、必ずしもこのパターンにはらまない場合や,古い仏像などで冠の装飾紛失しているものもあり、見分けがはっきり付かないことも少なからずあります。

観音様と勢至菩薩の見分け方

観音様(観音菩薩)│善光寺式阿弥陀三尊

長野の善光寺に祀られているこの三尊は,舟形の光背の中に三尊が並ぶ「一光三尊形式」と呼ばれる珍しい形式です。

観音菩薩と勢至菩薩の印相(手の形も)「「梵篋印(ぼんきょういん)」という独特の印をしています。

この画像が「善光寺式阿弥陀三尊」です。

観音様(観音菩薩)│「観音経」に描かれるお姿

観音菩薩の功徳(ご利益)を説くお経は数多いのですが,中でも有名なのが「観音経」として知られる

「法華経」の観世音菩薩普門品(ふもんぼん)です。

普門品の中では具体的に観音様の功徳が記載されていて、観音菩薩は時と場合に応じて様々な姿に変化し、絶大な力を発揮し、あらゆる願いを叶えてくれる様を描いています。

三十三観音

三十三観音というのを良く耳にすると思います。これは普門品(お経)で描かれている観音菩薩が「三十三」のお姿に姿を変えることから、観音菩薩の三十三変化身と呼ばれるものです。

観音様はその時々で、姿を変えることでみんなを助けてくれるんだ!

ここから派生した「三十三観音」は盛んに信仰されるようになります。

最古の観音霊場、「西国三十三所巡り」が一番有名ですよね1

その他にも、坂東三十三観音、武蔵野三十三観音霊場、会津三十三観音なども作られました。(三十三観音については、この後に詳しく記載します)

観音様(観音菩薩)・ご真言

オンアロリキャソワカ

観音様(観音菩薩)・ご利益

- 病気平癒

- 厄除け

- 開運

- 現世利益

観音様(観音菩薩)の種類

観音様種類の代表的なものは下記になります。

- 千手観音菩薩(せんじゅかんのんぼさつ)

- 馬頭観音菩薩(ばとうかんのんぼさつ)

- 十一面観音菩薩(じゅういちめんかんのんぼさつ)

- 如意輪観観音菩薩(にょいりんかんのんぼさつ)

- 准胝観音菩薩(じゅんていかんのんぼさつ)

- 不空羂索観音菩薩(ふくうけんじゃくかんのんぼさつ)

上記の観音様についての詳細は下記でご紹介しています。

観音様(観音菩薩)の種類・六道

観音様は色々な種類がいますが、六観音は中国の天台宗開祖の智顗(ちぎ)が考案しました。六道の各世界で、観音菩薩が人々を救ってくれるという信仰です。

六道の各所で観音様が見守っています

六観音は天台宗と真言宗では少し違っていますので、下記に表にしました。

| 地獄道 | 聖観音 | 聖観音 |

| 餓鬼道 | 千手観音 | 千手観音 |

| 畜生道 | 馬頭観音 | 馬頭観音 |

| 阿修羅道 | 十一面観音 | 十一面観音 |

| 人道 | 准胝観音 | 不空羂索観音 |

| 天道 | 如意輪観音 | 如意輪観音 |

天台宗と真言宗では「准胝観音」と「不空羂索観音」が入れ替わっている事から、二つを足した七観音信仰や六観音信仰を元にした六地蔵信仰も生まれました。

観音様(観音菩薩)の種類│慈母観音、マリア観音、非母観音

観音信仰の広がりと共に各地の伝説などとも結びつき、様々な観音が誕生しました。

いくつかごご紹介するね!

慈母観音

母が子を愛するように、慈しみの心に溢れた観音様です。通常は白衣に子供を抱いた姿で描かれます。

近年建築された巨大な仏像の中にはこの「慈母観音」をよく見かけます。

- 会津慈母大観音/ 福島県会津若松市

- 救世慈母観音/ 福岡県久留米市

- 加賀大観音/石川県加賀市

などがあります。

マリア観音

キリシタンの弾圧の時期に、キリスト教徒が観音様をマリア様に見立てて拝んだ象です。共に赤子を抱く姿から共通点も多いです。

悲母観音

悲母観音と慈母観音は字が似ていますよね。仏教では「悲」は母の愛に、「慈」を父の愛に喩えることがあります。そう考えると、非母観音は母的な慈しみを注ぐ観音様で、慈母観音が父的な愛を注ぐ観音様と考えられるのかも知れません。

狩野芳崖の絵

悲母観音と言えば、狩野芳崖の有名な絵があります。観音様が命の水を注ぎ、新たな命を誕生させている絵です。教科書にも載っていたので、見た事がある方も多いでしょう。

この観音様、良く見ると口に髭が描かれていますよね。この髭は不思議に思えるかも知れませんが観音様が男性だということを表すためだけではなく、髭をつける事で、口角を上げた優しいお顔に見せるという理由もあるそうです。その為、女性である弁才天でもお髭のある絵があるんです。

この他にも多彩な観音が各地に祀られています。色々を巡ってみるのも面白いですね。

霊場巡りとしても有名な「三十三観音」については、最後の項目で掘下げています。

観音様がついてる人の特徴

観音菩薩に守られている人とはどんな人でしょうか?

ここでは少し息抜きとして、下記にその特徴を挙げてみます。

観音様が付いている人の特徴 ①直感的な性格の持ち主

観音様に守られている人は、愛想がよく、直感的な性格の持ち主と言われています。

また、非常に思慮深く、自分のことよりも他人のことを優先する傾向があり、賢明で、内面的に強い倫理観を持っているとみなされることが多いです。

観音様が付いている人の特徴 ②平和なオーラを持っている

思いやりがあり、平和的なオーラを放ち、人々や動物たちを惹きつけます。

平等で人のためにも努力を惜しみません。

恨みを持つことを嫌い、寛容な性格です。

観音様が付いている人の特徴 ③精神的に豊かで努力家

物質的な豊かさよりも自己研鑽を優先させる傾向があります。自分自身の成長にも関心が高く、人一倍努力をします。

そして得た知識や経験を、周りの人に伝えることを惜しみません。

観音様がついている人の特徴 ④ストイックで自分に厳しい

観音様は如来を目指して修行続けています。

そのため観音様に好かれている人も同じように、自分にストイックな人が多いです。

でも時に自分に厳しくなりすぎる傾向もありますので、時にはのんびりとした時間も取って下さいね。

慈悲深い観音様に守られている人は、優しく、努力家な人なんだね!

観音様(観音菩薩)│三十三観音

最後に「「三十三観音」について掘下げていきますね。

三十三観音は霊場巡りなどもあり、良くその名を知られています。

ところで、この三十三観音ですが、観音の三十三変化と、三十三観音は書かれている名前が一致しません。

これは元々観音の三十三変化が先にあり三十三観音は、「三十三の変化」をベースに、江戸時代になってから作られたものなのです。

つまり、「観音の三十三変化」を元にして、中国起源の物や日本起源の物を織り交ぜて、後から作られたのが「三十三観音」です。

三十三観音は多くの場合白衣で描かれていますが、これは江戸時代の流行に基づくもので、当時の仏像図鑑ののような本、「仏神霊像図彙」(土佐秀信画作)という本がが元になっています。

三十三観音は前記の「三十三変化」とは違い、経典などの根拠がはっきりしていないため重要視しない人もいますが、時代の変化に合わせて観音様もお姿を変えていると解釈すれば観音様らしいともいえるでしょう。

観音様(観音菩薩)・三十三観音を記載

| 1 | 楊柳観音(ようりゅうかんのん) | 中国起源の観音。薬師観音の別名もあります。柳は病を治すともいわれています。 |

| 2 | 龍頭観音(りゅうずかんのん) | 有名な龍の頭上に乗る観音様です。 |

| 3 | 持経観音(じきょうかんのん) | 岩に坐り巻物のお経を持つ観音様です。 |

| 4 | 円光観音 | 合掌をする観音の後ろに円光が描かれます。 |

| 5 | 遊戯観音(ゆうげかんのん) | 雲に乗り空を飛ぶ観音。 |

| 6 | 白衣観音(びゃくえかんのん) | 頭から白い布を被るのは中国式、正規の経軌にはこの記述はありませんが、江戸時代になり流行りました。 |

| 7 | 蓮臥觀音(れんがかんのん) | 蓮の上に座り合掌する姿で描かれる観音様。 |

| 8 | 滝見観音(たきみかんのん) | 滝の前の岩に坐って滝を眺める。禅寺で好まれました。 |

| 9 | 施薬観音(せらくかんのん) | 右手を頬に当てた「思惟手」のポーズを取って蓮を見つめる。 |

| 10 | 魚藍観音(ぎょらんかんのん) | 大きな魚に乗った観音。中国の「馬朗婦観音(めろうふかんのん)」と同じで、水墨画で良く描かれます。 |

| 11 | 徳王観音(とくのうかんのん) | 全ての徳を備えた王者としての観音。ポーズは楊柳観音と同じです。 |

| 12 | 水月観音(すいげつかんのん) | 岩に坐り、湖面の月を眺めます。月は清浄の象徴です。 |

| 13 | 一葉観音(いちようかんのん) | 一枚の連華に乗り、乗り湖面を見つめる観音様。道元禅師の逸話に由来します。 |

| 14 | 青顎観音(しょうきょうかんのん) | インドが起源の観音様。 青顎とは青黒い顎の事。 |

| 15 | 威徳観音(いとくかんのん | 水辺に坐り、水面を見つめる観音様。左手に蓮を、右手は地面に付けています。 |

| 16 | 延命観音(えんめいかんのん) | 延命とは長寿を意味するのではなく、生命が命を生み、それがどこまでも延びていくと言う意味だそうです。 |

| 17 | 衆宝観音(しゅうほうかんのん) | 湖の側で片膝を立てて坐っている観音。衆宝は沢山の宝を意味しています。 |

| 18 | 岩戸観音(いわとかんのん) | 洞窟の中で座して禅定に入っている観音様。 |

| 19 | 能静観音(のうじょうかんのん) | 岩の上に座り岩に肘をつき、物思い耽る観音様。 |

| 20 | 阿耨観音(あのくかんのん) | 阿耨(あのく)とはこの上なく優れていることを意味します。岩に坐り滝を見つめています。 |

| 21 | 阿麼提觀音(あまだいかんの ん) | 阿麼提觀音(あまだいかんの ん)は平安時代から知られており、その頃は白衣ではなく白獅子に乗っていました。 |

| 22 | 葉衣観音(ようえかんのん) | 岩の上で藁を敷き、その上に座っています。 |

| 23 | 瑠璃観音(るりかんのん) | 一葉の蓮華に乗った観音様が、両手に瑠璃香炉を掲げるています。 |

| 24 | 多羅菩薩(たらぼさつ) | 古代インドのターラ菩薩が元です観音の涙から生まれた母性溢れる観音様。 |

| 25 | 蛤蜊観音(こうりかんのん) | 大きなはまぐりに乗った観音で、中国が起源である |

| 26 | 六時観音(ろくじかんのん) | 六時とは二十四時間を表しています。観音様の働きは昼夜を問わないという事を意味しています。 |

| 27 | 普悲観音(ふひかんのん) | 白衣を着て岩の上に立つ観音様 |

| 28 | 馬朗婦観音(めろうふかんのん) | 魚欄観音と同じですが、格好は道教の女神の姿です。 |

| 29 | 合掌観音(がっしょうかんのん) | 蓮の上で合掌するスタイル。観音様らしいお姿です。 |

| 30 | 一如観音(いちにょかんのん) | 雲の上で片膝を立てています。 |

| 31 | 不二観音(ふじかんのん) | 水の上の蓮の葉に上に立つお姿です。 |

| 32 | 持蓮観音(じれんかんのん) | 蓮を持っている少女系の観音様です。 |

| 33 | 酒水観音(しゃくすいかんのん) | 酒水とは、香水のことです。。左手に器を持ち、右手に散杖を持つ |

【観音経】に書かれた、観音菩薩の三十三の変化身

どんな災難にあっても、観音菩薩の名を唱えるだけで救済される。

下記の表に記載したのが、「法華経」「観世音菩薩普門品・第二十五」

「観音経」に登場する「観音菩薩の三十三身」です。

観音様(観音菩薩)・三十三の数字の意味

この三十三の数字はインド神話に由来していると言われています。須弥山の山頂には三十三天が住んでいたと考えられています。この聖なる数字を「普門品」は取り入れ変化の数としたのです。

この聖なる数字を「普門品」は取り入れ変化の数としたのです。

| 1 | 化身 | |

| 2 | 辟支仏身(びゃくしぶつ) | 一人で悟るもの |

| 3 | 声聞身(しょうもんしん) | 釈迦の直弟子 |

| 4 | 大梵王身(だいぼんのう) | インドのブラフマー神 |

| 5 | 帝釈(たいしゃく) | インドのインドラ神 |

| 6 | 自在天身(じざいてん) | ヴィシュヌ神 |

| 7 | 大自在天(だいじざいてん) | シヴァ神 |

| 8 | 天大将軍 | |

| 9 | 毘沙門天身(びしゃもんてんしん) | |

| 10 | 小王身 | |

| 11 | 長者身 | |

| 12 | 居士身(こ)じしん | |

| 13 | 宰管身 | |

| 14 | 婆羅門身(ばらもんしん) | |

| 15 | 比丘身(びくしん) | 僧侶 |

| 16 | 比丘尼身(びくにしん) | 尼僧 |

| 17 | 優婆塞身(うばそくしん) | 在家の信者 |

| 18 | 優婆夷身(うばいしん) | |

| 19 | 人身 | |

| 20 | 非人身 | |

| 21 | 婦女身(ぶにょしん) | |

| 22 | 童目天女身 | |

| 23 | 童男身 | |

| 24 | 童女身 | |

| 25 | 天身 | 五頭の馬に乗る |

| 26 | 龍身 | 龍です |

| 27 | 夜叉身 | 鬼神の総称を夜叉と言います。 |

| 28 | 乾闥婆身(けんだっぱしん) | 音楽の神として仏法をす守護する |

| 29 | 阿修羅身 | 八部衆の一人。戦神 |

| 30 | 迦楼羅身(かるらしん) | 金翅鳥(こんじちょう)黄金の鳥のこと。 |

| 31 | 緊那羅身(きんならしん) | 美しい声を持つ・音楽を司る |

| 32 | 摩睺羅伽身(まごらかしん) | 大蛇を神格化。音楽を司る |

| 33 | 執金剛身 | 金剛杵を手に、お釈迦様を守護する |

まとめ

いかがでしたか? 有名な観音様以外にも三十三観音など様々な形に変化する観音様。

観音様の魅力が少しでも伝わればうれしいです。

今後も色々な仏様のコラムを書いていきたいと思っていますので。よろしくお願いいたします。

仏画|ジクレー版画通販はこちら

「癒しの神仏画・観稀舎」で取り扱っているジクレー版画のご紹介です。