天照大御神をめぐる神話の概要

天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、日本神話のなかで中心となる存在であり、さまざまな重要な場面に登場します。このページでは、天照大御神にまつわる代表的な神話を、誕生から天岩戸(あまのいわと)、国譲り、天孫降臨、そして三種の神器まで、物語の流れがつかみやすいように時系列でご紹介していきます。

全体のストーリーを通して読むことで、日本神話の大きな流れもあわせて感じていただけると思います。

天照大御神の基本的なプロフィールやご利益、ゆかりの神社について知りたい方は、こちらの解説ページもあわせてご覧ください。

▶ 天照大御神(あまてらすおおみかみ)とは?ご利益・読み方・ゆかりの神社をやさしく解説

天照大御神の主な神話

- 黄泉の国から戻ったイザナギが禊を行い、そのときに天照大御神が誕生する

- 三貴子のうち、天照大御神が高天原(たかまのはら)を統べる役目を担う

- 弟・須佐之男命(スサノオノミコト)と「誓約(うけい)」を行い、神々の系譜が定められる

- 須佐之男命の乱暴なふるまいに心を痛め、天照大御神が天岩戸に隠れてしまう(岩戸隠れ)

- 神々の働きかけによって岩戸から姿を現し、再び世界を照らす太陽の女神として戻ってくる

- 地上を治める大国主命の国造りを見届けたのち、高天原の意思として「国譲り」を求める

- 孫であるニニギノミコトを地上へと遣わし、三種の神器とともに「天孫降臨」を行わせる

① 天照大御神の誕生

天照大御神の誕生と、イザナギ・イザナミの物語

天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、日本神話において最も重要な女神のひとりで、太陽を司る神として知られています。

その誕生は、国生みを終えたのちの夫婦神イザナギ・イザナミの物語と深く結びついています。

天照大御神は、国生みの神・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が黄泉の国から戻ったあと、穢れを祓うために禊(みそぎ)を行った際、その左目から生まれたと伝えられています。

黄泉の国へ向かったイザナギ

イザナギとイザナミは、多くの島々や神々を生み出しましたが、火の神・カグツチを産んだことで、イザナミは命を落としてしまいます。

深い悲しみに沈んだイザナギは、亡き妻に会いたい一心で黄泉の国へ向かいます。

黄泉の国で再会したイザナミは、「私の姿を見ないでほしい」とイザナギに告げますが、イザナギはその約束を破ってしまい、変わり果てた姿を目にしてしまいます。

恐怖と絶望を感じたイザナギは、黄泉の国から必死に逃れ、その出口とされる「黄泉比良坂(よもつひらさか)」をふさぎます。

黄泉からの帰還と禊(みそぎ)

黄泉の国で受けた穢れを祓うため、イザナギは川で禊を行います。

- 黄泉の国での出来事によって、イザナギは大きな穢れを受ける

- 地上へ戻ったのち、川に入り、身と持ち物を一つひとつ清めていく

- その清めの行為の中から、多くの神々が次々と生まれる

- 最後に顔を洗ったとき、天照大御神をはじめとする重要な神々が誕生する

このように、天照大御神の誕生は、イザナギの黄泉からの帰還と禊という物語のクライマックスと結びついて描かれています。

菊理媛神(くくりひめのかみ)については、『日本書紀』の記述をもとに、黄泉比良坂で対立するイザナギとイザナミのあいだに現れ、ふたりの間を「取り持つ」ような言葉をかけた神として語られています。何を語ったのかまでは書かれていませんが、行き違ってしまった想いや縁を静かに「くくり直す」役目を象徴する存在と受け取られています。

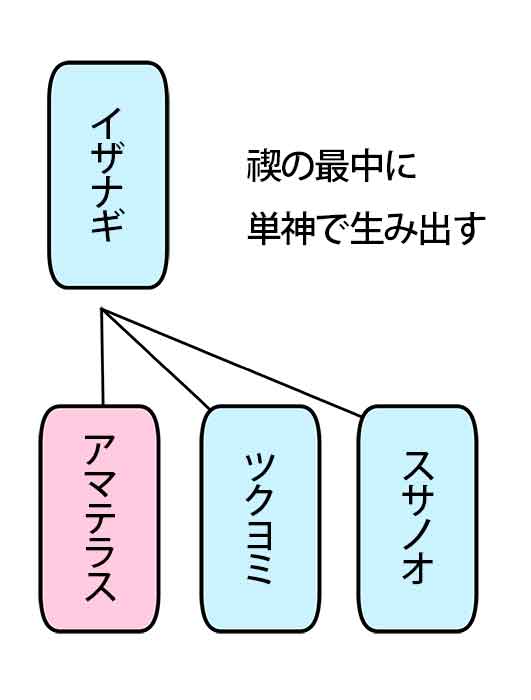

禊と三貴子(さんきし)の誕生

地上へ戻ったイザナギは、黄泉の穢れを祓うために川で本格的な禊を行います。このとき、身につけていた衣や装飾品を脱ぎ洗うたびに、多くの神々が生まれました。

そして最後に、顔を洗ったときに誕生したのが、のちの日本神話を大きく動かしていく三柱の神々です。

- 左目から:太陽の神・天照大御神(あまてらすおおみかみ)

- 右目から:月の神・月読命(つくよみのみこと)

- 鼻から:海や嵐の神・素戔嗚尊(すさのおのみこと)

この三柱は「三貴子(さんきし)」と呼ばれ、日本神話の物語の中心を担う、特別な存在として描かれています。

月の神・月読命(つくよみのみこと)については、こちらの記事でも詳しく触れています。

② 天照大御神と兄弟神たち ― 三貴子の役割

禊によって誕生した三貴子は、父であるイザナギから、それぞれ異なる「世界」を任されます。

- 天照大御神(あまてらすおおみかみ)…高天原(たかまのはら)=神々の世界を統べる

- 月読命(つくよみのみこと)…夜の世界・月の領域を司る

- 素戔嗚尊(すさのおのみこと)…海と嵐の世界を治める

このように、三貴子は「天(高天原)」「夜(月)」「海と嵐」という異なる領域を分担して統べる神々として、日本神話の土台を形づくっていきます。

天照大御神の家系と誕生の特徴

天照大御神は、父イザナギが黄泉の国から戻り、禊を行った際に「左目」から生まれたと伝えられています。このとき、母であるイザナミの関与はなく、父神のみから生まれたという、特別なかたちがとられています。

日本神話では、このような「単独で神を生み出す」描写がいくつか見られますが、それは人間ではない、どこか超越した存在としての神の性質や、特別な役割を象徴している表現だと考えられます。

天照大御神の誕生もまた、その神格の高さや、太陽神としての特別な位置づけを印象づけるエピソードと言えるでしょう。

③ 天照大御神と須佐之男命の神話・誓約(うけひ)

天照大御神の弟・須佐之男命(すさのおのみこと)は、神話にたびたび登場する重要な存在です。

一方、もうひとりの兄弟である月読命(つくよみのみこと)については、伝わるエピソードが少なく、詳しい素顔はほとんど語られていません。

ここでは、天照大御神と須佐之男命のあいだに交わされた「誓約(うけひ)」という、神々のあいだの神聖な儀式についてご紹介します。

高天原での再会と緊張

須佐之男命は、父・イザナギから「海の統治」を任されていましたが、その役目を果たさず、ついには追放されてしまいます。

地上(葦原中国)へ向かう前に、姉である天照大御神へ別れを告げようと考え、高天原を訪れました。

しかし、突然の来訪に天照大御神は不安を覚えます。「高天原を奪いに来たのではないか」と疑い、武装して須佐之男命を迎え撃つ準備を整えました。

潔白を示す「誓約(うけひ)」

誤解を解くために、須佐之男命は神々の儀式である「誓約(うけひ)」を申し出ます。

「うけひ」は、互いの心のあり方を神前で問いただし、その結果によって正しさや潔白をはかる神聖な誓いの儀式です。

- 天照大御神は、須佐之男命の剣を受け取り、それをかみ砕いて吹き散らし、そこから三柱の女神が生まれる

- 須佐之男命は、天照大御神の勾玉をかみ砕いて吹き散らし、そこから五柱の男神が生まれる

このとき須佐之男命は、「自分が生んだ神々が男神であるのは、心が清らかで勇ましい証だ」と主張し、誓約の勝者であるかのようにふるまいます。

「誓約(うけひ)」は、日本神話において重要な神儀のひとつです。神と神のあいだで意志や潔白を確かめ合うだけでなく、その結果として新たな神々が生まれることもあり、のちの神社儀式や神道の精神にも影響を与えたと考えられています。

この「誓約(うけひ)」によって生まれた女神たちの一柱が、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)です。宗像三女神としても知られる女神たちについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

④ 天岩戸神話 ― 太陽が隠れた神話

『天岩戸神話』は、天照大御神が洞窟に身を隠し、世界が闇に包まれたという、日本神話の中でも最も有名なエピソードのひとつです。

太陽神である天照大御神が姿を消したことで、天地は混乱し、災いが相次いだと伝えられています。

弟・須佐之男命の乱行

「誓約(うけひ)」で勝ち誇った須佐之男命(すさのおのみこと)は、その後も高天原で傍若無人な行いを続けます。

- 田畑を荒らす

- 神々の住まいを壊す

- 天照大御神の神殿を汚す

- 機織り小屋に馬の皮を投げ込む

とくに、機織り小屋に馬の皮を投げ込んだことで、驚いた織り女神が命を落としてしまうという大事件が起こります。

その凶行に恐れと悲しみを感じた天照大御神は、岩戸(天岩戸)に閉じこもってしまい、世界は光を失い、闇に包まれました。

神々の策とアメノウズメの舞

太陽の不在に、神々は大いに困りはてます。作物は育たず、祭りも行えず、このままでは世界そのものが立ちゆかなくなってしまいます。

そこで八百万の神々が天岩戸の前に集まり、どうすれば天照大御神に再び姿を現してもらえるのか、知恵を出し合います。

このとき登場するのが、女神・天宇受売命(あめのうずめのみこと)です。彼女は岩戸の前に立ち、神々の前で大胆な舞を始めます。

- 桶の上に乗り、足を踏み鳴らしながら舞う

- 胸をあらわにし、衣をずり下げるような滑稽な仕草を見せる

- その姿に、周りの神々は大笑いし、大きな歓声を上げる

外から聞こえてくるあまりの騒ぎに、天照大御神は不思議に思います。

「世界は闇に閉ざされているはずなのに、どうしてこんなに楽しそうに笑っているのだろう?」

そうして、そっと岩戸を少しだけ開けて外の様子をうかがおうとした瞬間、岩戸の脇に待機していた力自慢の神が岩戸を引き開け、鏡に映る自分の姿を見た天照大御神は思わず外へと出てきます。

こうして、再び光が世界に戻り、神々はようやく安堵することができたのでした。

光を取り戻した高天原

この出来事は、天照大御神が「太陽神」であることを象徴的に語る物語です。彼女の姿が隠れることで世界が闇に沈み、再び現れることで光と秩序が戻る――その構図は、古代の人々が感じていた太陽の重要性をそのまま映し出していると言えるでしょう。

天照大御神はこののちも高天原にとどまり、神々と地上の出来事を見守る中心的な存在として描かれていきます。

一方、須佐之男命(すさのおのみこと)は、その乱行の責任を問われ、高天原から追放されてしまいます。彼は地上へと降り立ち、出雲の地でヤマタノオロチ退治など、新たな神話を刻んでいくことになります。

▶ 須佐之男命のその後の活躍については、別の記事でご紹介しています。

次の章では、天照大御神が“地上の出来事を見守る神”として関わっていく物語を見ていきます。

⑤ 天照大御神(あまてらすおおみかみ)― 地上での出来事を見守る

須佐之男命(すさのおのみこと)が八岐大蛇(やまたのおろち)を退治し、やがて大国主命(おおくにぬしのみこと)が地上の国造りを進めていくあいだ、天照大御神は物語の表舞台にはあまり登場しません。

しかし、それは「関わっていない」という意味ではなく、高天原から静かに様子をうかがいながら、地上のあり方を見届けていた存在として描かれています。

地上を動かすのは地上の神々、見守るのは高天原の太陽神

出雲の地で活躍する神々の物語では、表に立つのは主に次のような神々です。

- 八岐大蛇を退治し、クシナダヒメを救う須佐之男命

- 国造りを進め、多くの神々と交わりながら地上を整えていく大国主命

これらの神話では、実際に動いているのは地上の神々ですが、その背景には「高天原から世界全体の流れを見ている天照大御神」という構図があります。

のちに語られる「国譲り」の物語では、天照大御神は高天原の中心神として、大国主命に対して地上の国をゆずるよう求める立場で登場します。

つまり、地上での出来事がひととおり展開されたあと、最終的にその流れをどう整えるかを判断する存在として、天照大御神が再び物語の中心に戻ってくるのです。

次の章では、天照大御神が高天原の代表として、大国主命に「国譲り」を求める場面を見ていきます。

⑥ 国譲り ― 地上の主をめぐる神々の交渉劇

やがて、大国主命(おおくにぬしのみこと)が地上の国をまとめ上げたことを受けて、天照大御神はこう考えます。

「この国は、高天原の意志を継ぐ私の子孫が治めるべきではないか――」

ここから、「国譲り」と呼ばれる壮大な交渉の物語が始まります。

国譲りとは、天照大御神の意志により、地上の支配権を大国主命から天孫(天照の子孫)に移すという重要な転換点であり、神々のあいだで使者の派遣や対話を重ねながら進められた出来事です。

この国譲りをめぐっては、さまざまな神々が登場し、それぞれの立場から役割を果たしていきます。ここでは、その中心となった神々とエピソードを簡単に見ていきましょう。

1. 天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)

まず、天照大御神は息子の天忍穂耳命を地上に遣わそうとします。

しかし、地上の様子を下界から見た彼は、「まだ荒れていて、すぐには治められそうにない」と感じ、そのまま本格的な統治には至らなかったと伝えられています。

2. 天穂日命(あめのほひのみこと)

次に、弟の天穂日命が使者として派遣されます。

ところが、彼は大国主命の人柄や器の大きさに心を惹かれ、味方するようになってしまい、三年ものあいだ高天原に報告を返さなかったと言われています。

3. 天若日子(あめのわかひこ)

続いて送り込まれた天若日子は、地上に降り立ったものの、大国主命の娘と結婚してしまい、こちらも任務を忘れたかのように暮らし始めます。

さらに、様子を確かめるために天から遣わされたキジの鳴女(なきめ)を射落としてしまうなど、天照大御神の意志に背く行動を取ったため、のちに自らも矢に射られて命を落とすことになります。

このように、国譲りをめぐる最初の使者たちは、次々と役目を果たせずに失敗していきますが、それでも天照大御神の思いが揺らぐことはありませんでした。

4. 建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)の登場

そこで最終的に派遣されたのが、武の神・建御雷之男神(たけみかづちのおのかみ)と、案内役を務める天鳥船神(あめのとりふねのかみ)です。

二柱の神が出雲に降り立ち、「この国を天照大御神の子孫にゆずる意思があるか」と大国主命に問いかけます。

大国主命の子である事代主神(ことしろぬしのかみ)は、この申し出を受け入れ、海に身をひそめることで国譲りに同意します。

一方で、もうひとりの子である建御名方神(たけみなかたのかみ)は抵抗し、建御雷之男神に力比べを挑みますが、最終的に敗北し、諏訪の地へ退くこととなりました。

こうして、地上の支配権をめぐる交渉は、建御雷之男神の働きかけによって決着へと向かっていきます。

出雲大社と大国主命の願い

大国主命は、「自分はこの国を譲ろう。ただし、私が静かに暮らせるような立派な宮を建ててほしい」と条件を出します。

このときに建てられた宮こそが、現在の「出雲大社」の起源であると伝えられています。

高天原の中心神としての天照大御神の強い意志と、国造りを担った大国主命の懐の深さが交差するこの物語は、日本神話の中でも大きな転換点となりました。

⑦天照大御神と天孫降臨

天照大御神にまつわる神話も、いよいよ佳境に入ります。

高天原での出来事を経て、神々は「地上を統べる者」を定めることにしました。

その役目を任されたのが、天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)の子であり、天照大御神の孫にあたる 瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)です。

彼こそが、のちに天皇家の始祖へとつながっていく「天孫」とされる存在です。

天照大御神からは、地上を治める証として 三種の神器 と呼ばれる特別な宝が託されました。これは、天からの使命と、神々の意志を継ぐ印でもあります。

高千穂の地に降り立つ

瓊瓊杵尊が地上へ向かう途中、道案内として現れたのが、国つ神である 猿田彦命(さるたひこのみこと)でした。

猿田彦命は、天と地の境に立ち、瓊瓊杵尊一行が迷うことのないように進む道を示したと伝えられています。

その導きによって、 瓊瓊杵尊は、現在の宮崎県にあたる高千穂の地 へと降臨します。

こうして「天孫降臨」が果たされ、天照大御神を中心とする高天原の意志が、地上の世界へと正式に引き継がれていくことになりました。

なお、「ににぎのみこと」は一般的によく使われる呼び名で、正式な神名は次のように、とても長く荘厳な名を持ちます。

天邇岐志国邇岐志天津日高日子番能邇邇芸命

(あめにぎしくににぎしあまつひこひこほのににぎのみこと)

ここまで、天照大御神の神話を「誕生」からたどってきました。

混沌の世界に光をもたらし、神々の秩序を築いた物語は、こうして天孫の降臨によって地上へと受け継がれ、次なる時代へとつながっていきます。

このあとは、瓊瓊杵尊に託された「三種の神器」について、もう少し詳しくご紹介していきます。ぜひ続けてご覧ください。

三種の神器(さんしゅのじんぎ)

三種の神器とは?

天照大御神から瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)に託された三つの宝――それが、のちに「三種の神器(さんしゅのじんぎ)」と呼ばれるようになる神聖な品々です。

これらは日本神話において特別な意味を持ち、天孫降臨の際に「地上を治めるしるし」として瓊瓊杵尊に授けられたと伝えられています。

三種の神器とは、次の三つの宝を指します。

八咫鏡(やたのかがみ)

八咫鏡は、天岩戸の神話で、天照大御神を岩戸の外へ導くために使われた鏡です。

天照大御神は、この鏡に映った自分の姿を見て思わず岩戸の外へ身を乗り出し、そのことが世界に光を取り戻すきっかけになりました。

現在は、伊勢神宮に祀られていると伝えられています。

八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)

八尺瓊勾玉は、同じく天岩戸神話の中で、祭祀の場を飾るために用いられた勾玉です。

神々のまじないや祈りとともに捧げられ、天照大御神の心を外の世界へと向けさせる役割を果たした宝だとされています。

現在は、皇居で保管されているといわれています。

なお、「八尺(やさか)」とは、約180cm前後の長さを表す古代の単位です。勾玉そのものの大きさではなく、玉を連ねた緒(ひも)全体の長さを指すとも解釈されています。

草薙剣(くさなぎのつるぎ)

草薙剣は、須佐之男命(すさのおのみこと)が八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した際、その尾の中から現れた剣です。

のちにこの剣は、須佐之男命から天照大御神へ献上され、さらに瓊瓊杵尊へと受け継がれていきました。

現在は、熱田神宮に祀られていると伝えられています。

このように、三種の神器はそれぞれに深い神話の背景を持ち、代々、天皇家が受け継いできた「神聖なる象徴」として語り継がれてきました。

天照大御神から瓊瓊杵尊に託されたこれらの宝は、単なる貴重品ではなく、「どのような心で国を治めるか」という統治の精神と、神々の意志を託した、日本のはじまりを象徴する存在だといえるでしょう。

まとめ|天照大御神という「光」の物語

天照大御神(あまてらすおおみかみ)は、太陽の女神としてだけでなく、「世界に秩序と光をもたらす存在」として描かれてきました。

イザナギの禊からの誕生、高天原の統治、須佐之男命との対立と天岩戸隠れ、国譲り、そして天孫降臨と三種の神器――物語を通して語られているのは、「混乱の中からもう一度、世界を立て直していく力」です。

天照大御神に惹かれるとき、そこにはきっと、自分の毎日の中にも小さな光を見つけていきたい、という気持ちが重なっているのかもしれません。この記事が、その物語にそっと触れてみるきっかけになればうれしく思います。

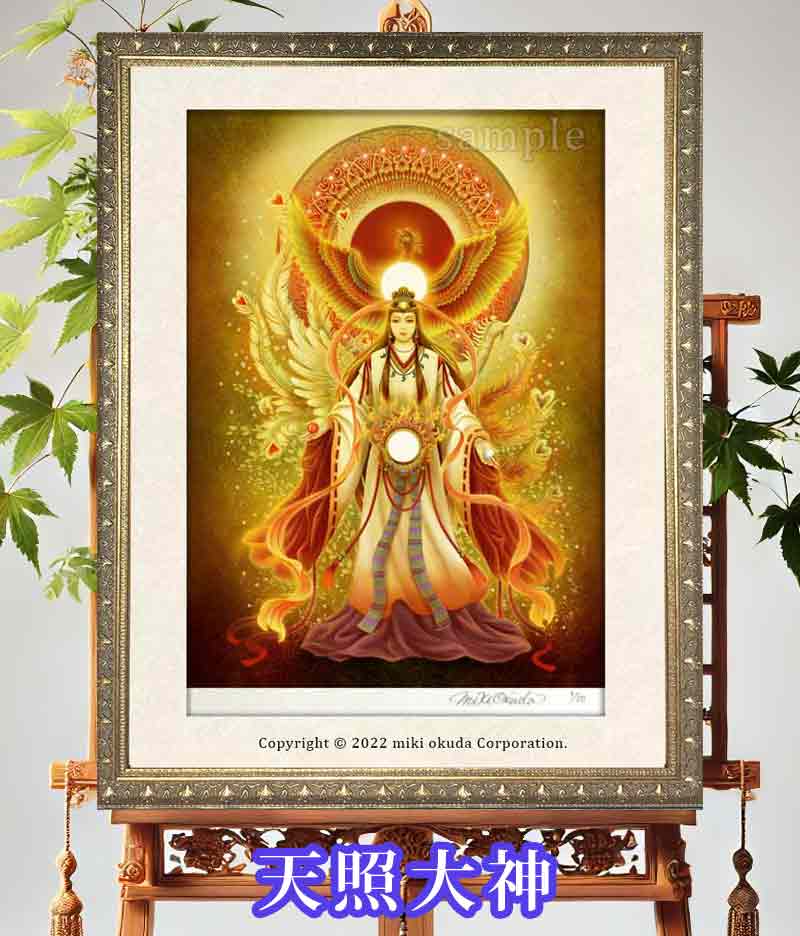

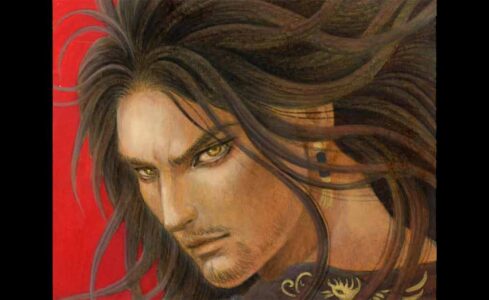

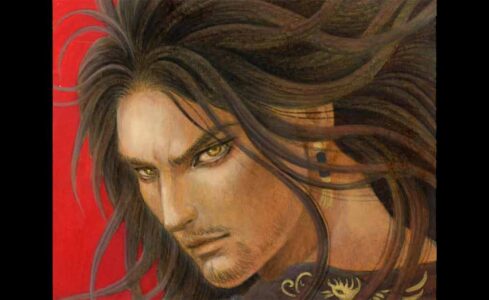

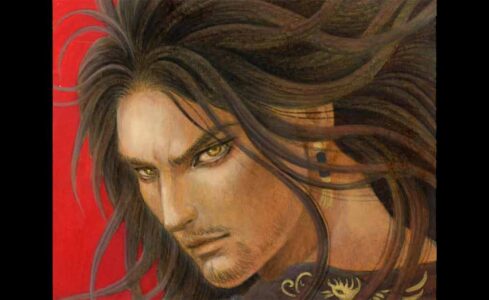

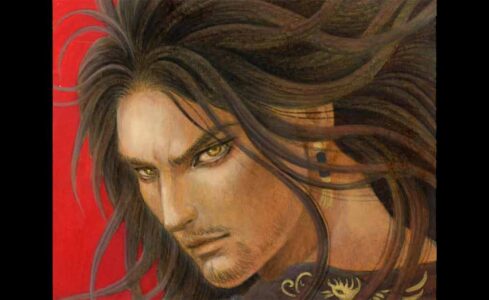

日本の神様ジクレー版画

癒しの神仏画・観稀舎(みきしゃ)では天照大御神をはじめ、多くのジクレー版画を取り扱っております。