こんにちは、画家・イラストレーターの奥田みきです。

水彩紙で色を塗っていると、紙が水分を含んで

「ボコボコ」になってしまったことはありませんか?

うん!なるなる! どうしたら良いの?

[/balloon_code]そういう場合には「水張り」をしましょう

[/balloon_code]水張りってどうやってやるの?

はい、ご説明しますね

[/balloon_code]水彩紙はブロックタイプを使っている時には良いのですが一枚のペラの状態の紙の場合には、塗る前にあらかじめ紙に水分を含ませて伸ばし、それを板に張ります。

これを水張りと呼びます。

今回は「水彩紙の水張り」をご紹介しますね。

水張りの種類

水貼りには幾つか方法があるのですが主に下記の種類があります。

用途に合わせて使い分けましょう。

使う板は、ベニヤ板や水張り用のパネルです。

1.水張りテープを使った方法

A・板に水張りテープで水貼りする

B・パネルに水張りテープで水貼りする

2.ホチキスを使った方法(ホッチキスやタッカーを使って水貼りする方法)

今回はこちらのご紹介になります。

さらにこの水張りにも2種類のやり方があります。

A・板から剥がすことを前提にした水張り

B・パネルのまま展示することも出来る水張り

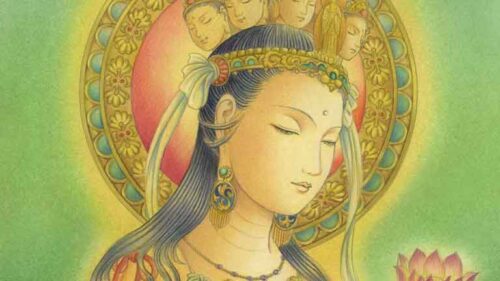

上記の作品は実際にパネルの状態で展示しています。

額が必要ないので、最近ではこの状態で展示する方も少なくありません。

参考例の作品は大きさが小さいこともあり、タッカーで紐を止めています.

水張りの注意点

水張りは薄い紙などが水でボコボコにならないために行いますが下記に注意して下さいね。

- 薄い紙や弱い紙だと、引っ張った時に紙が切れてしまうことがある。

- タッカーで指先を切りやすいですので注意して下さい

- きちんを紙をひっぱらないと、乾いた時に突っ張った感じになってしまいます。

水張りの仕方・実際に動画を含めてご紹介します。

まずは動画にまとめていますので、動画の方が良い方はこちらをご覧ください。

2種類の水張りの違い

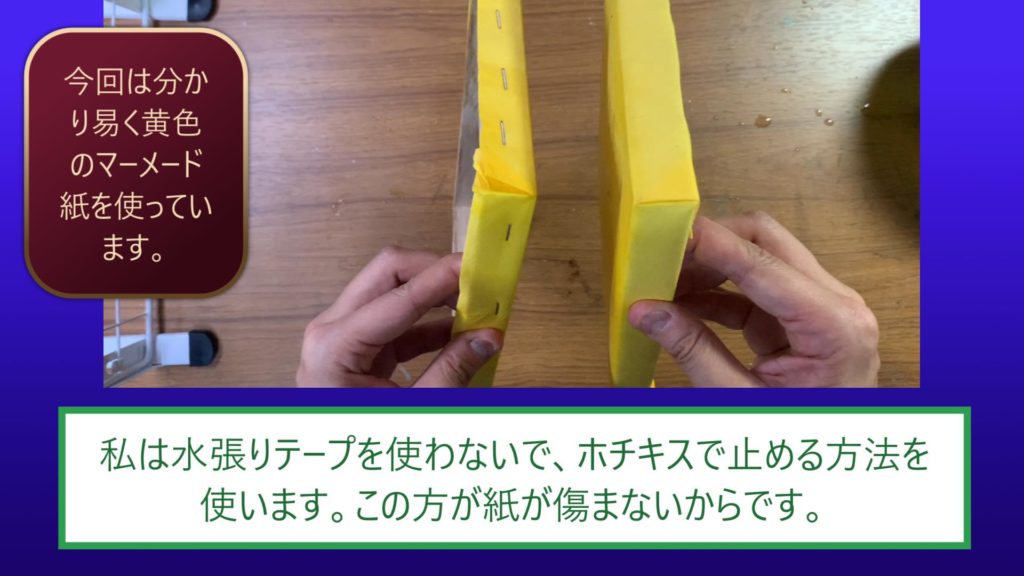

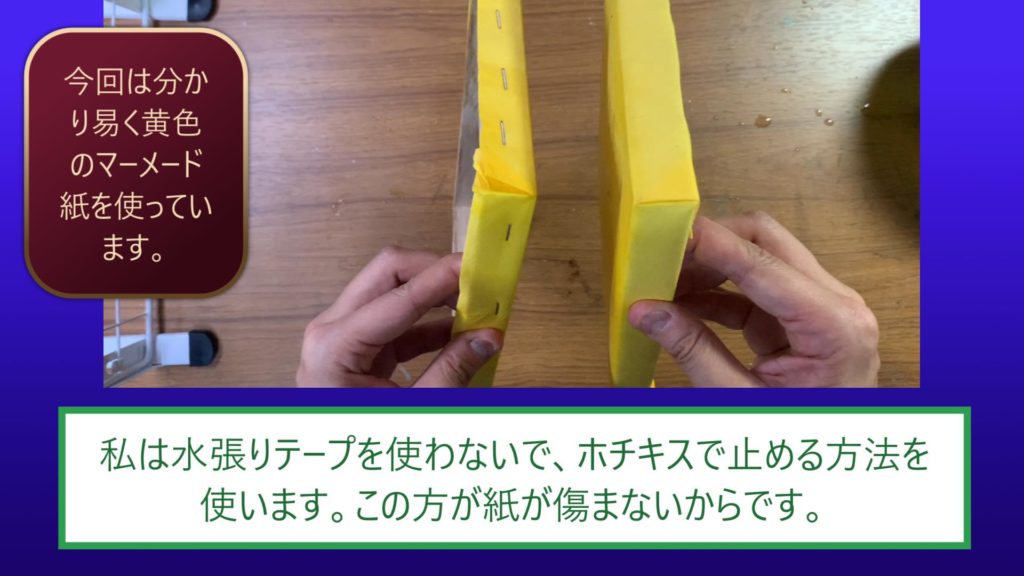

私は水張りテープではなく、ホッチキス(タッカー)を使います。

この方が水張りをする時に紙の表面をこすることもなく、紙が傷みません。

ちなみにパネルのサイズは「F4」や「B4」などになっていますがデザインサイズ(B4、A3などコピー用紙でも使っている規格)の場合市販の水彩紙ではAのタイプしか大きさが合いません。

(デザインサイズと水彩紙の規格の関係で、包める紙の大きさがないためです)

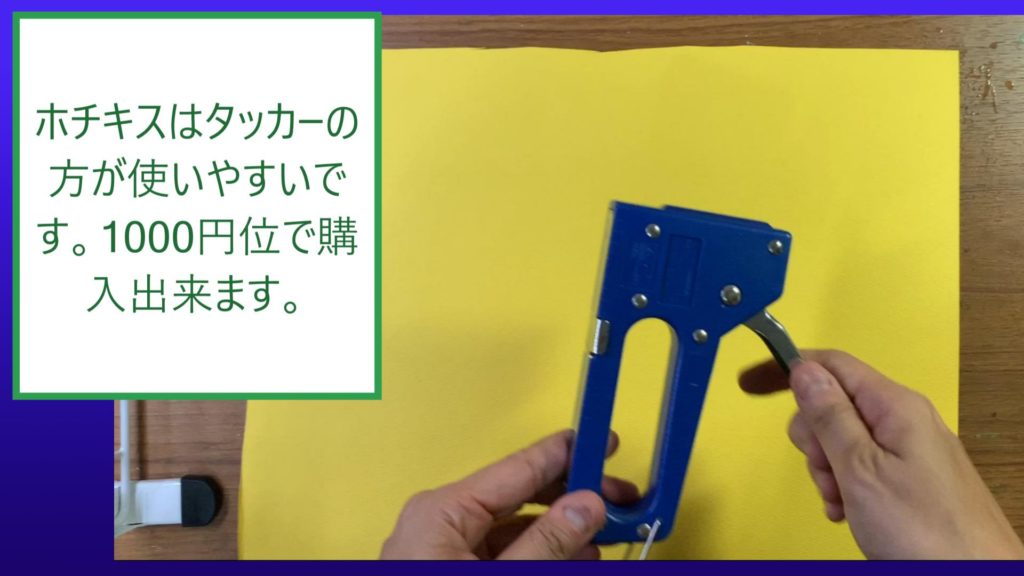

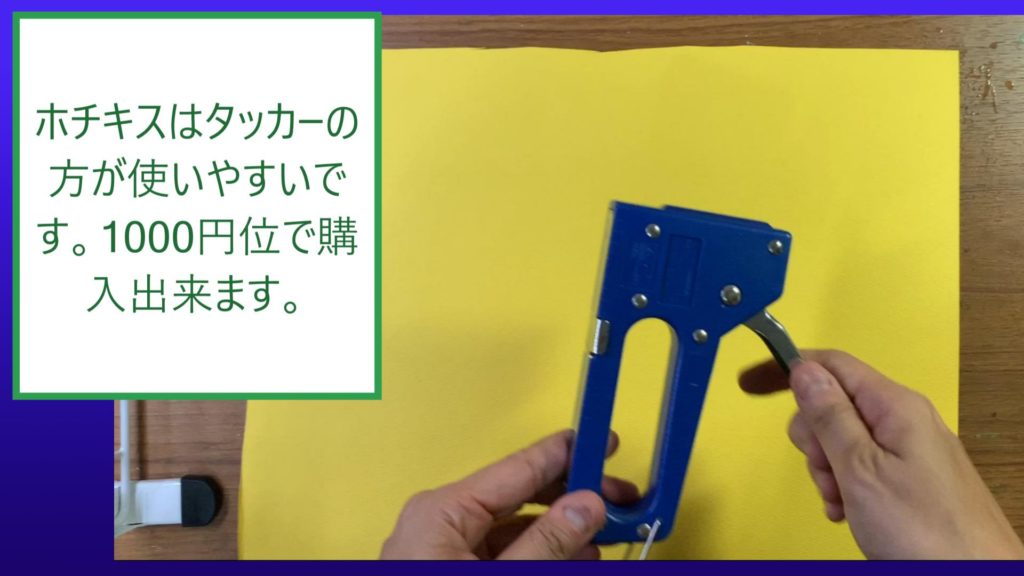

タッカーを使う

タッカーは普通のホッチキスよりも強力なのでパネル貼りにはタッカーを使った方が良いです。

ダイソーやホームセンターなどでも購入可能です。

キャンバスなどにも使えますので一つ持っていると便利です。

水張りAの工程・1

先に紙の大きさに合わせて紙をカットしています。

水張りAの工程・2https://mikisya.shop/

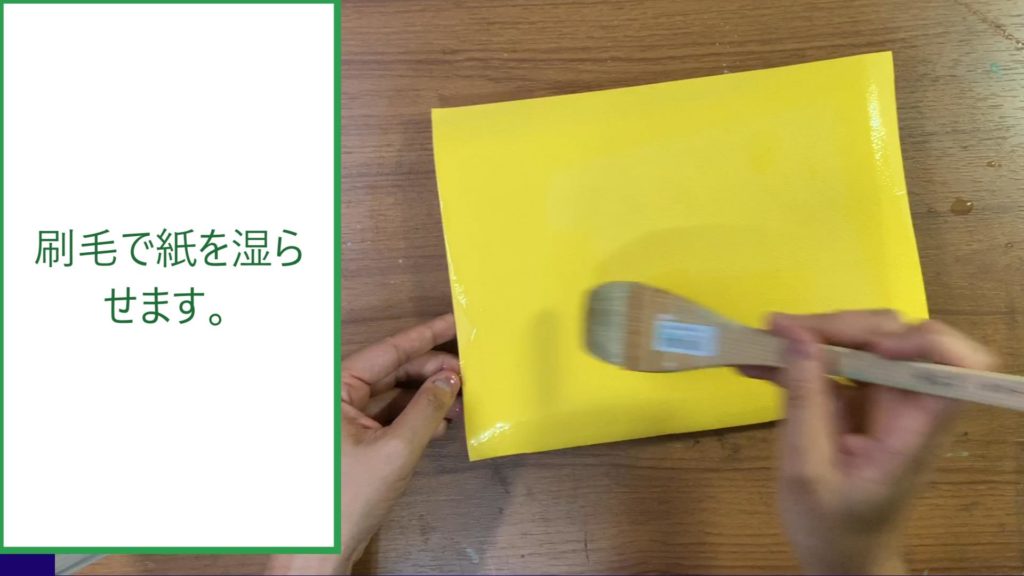

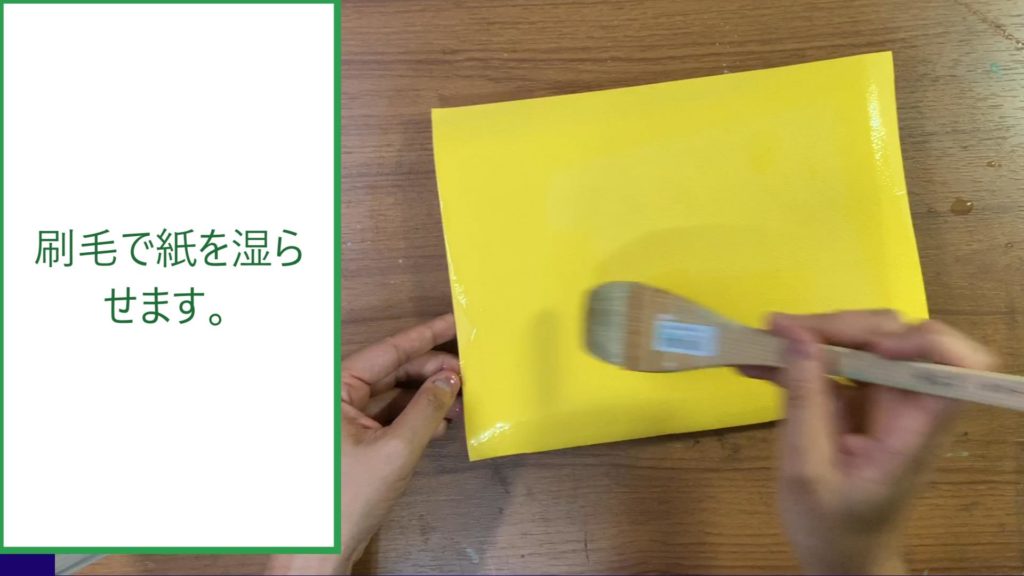

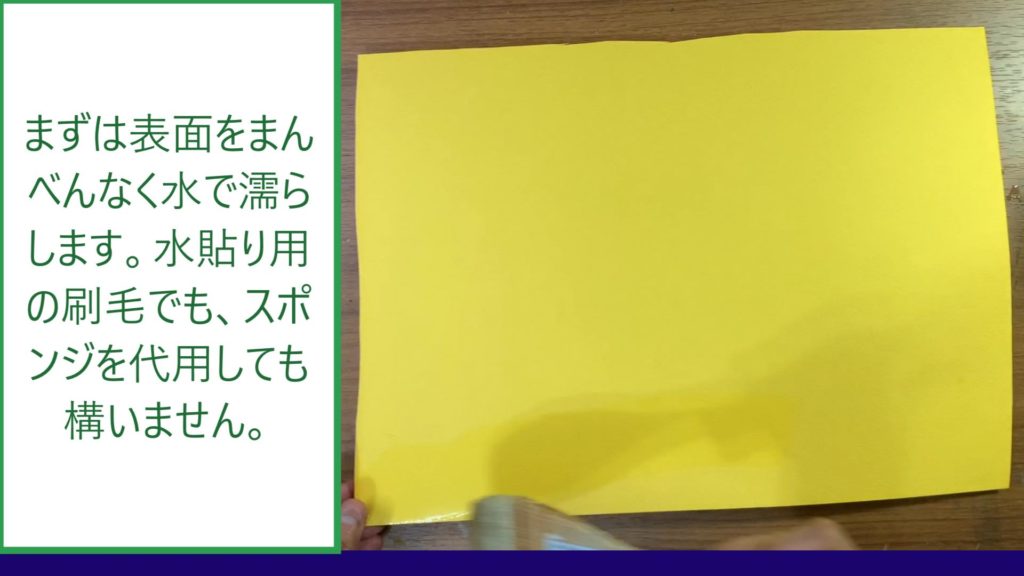

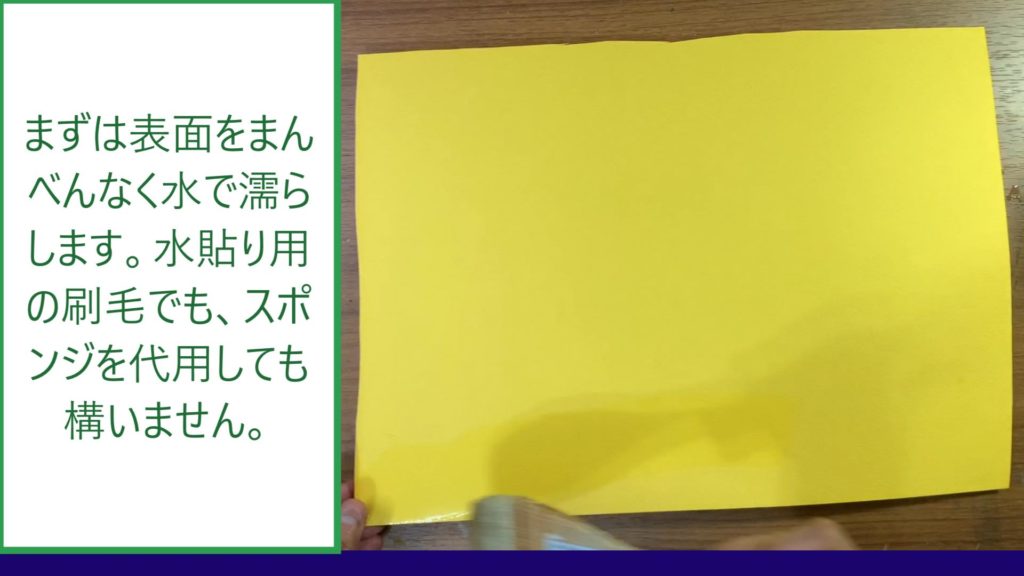

刷毛やスポンジで紙全体を湿らせます。

しっかりと湿らせて紙を伸ばして下さい。

水張りAの工程・3

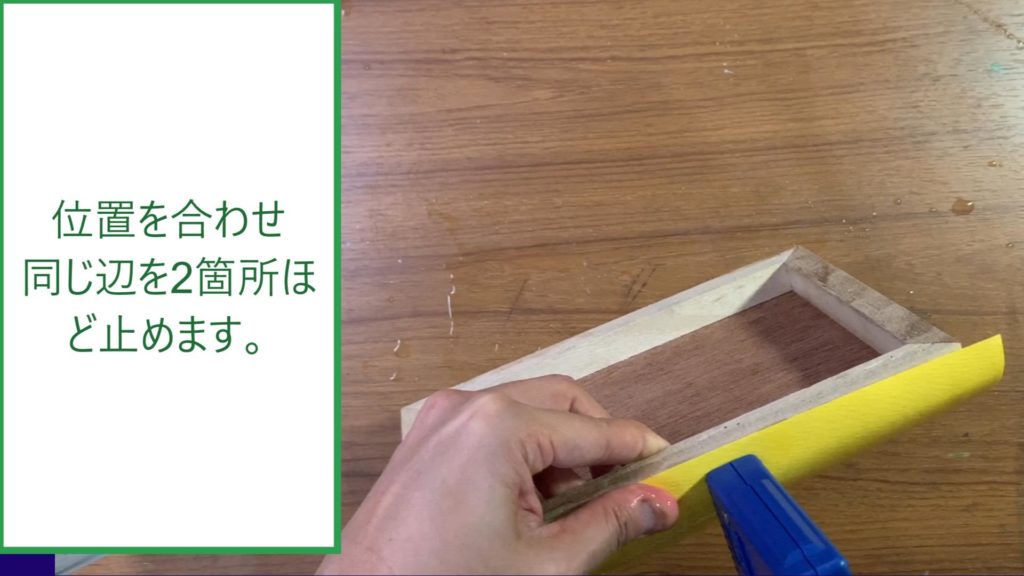

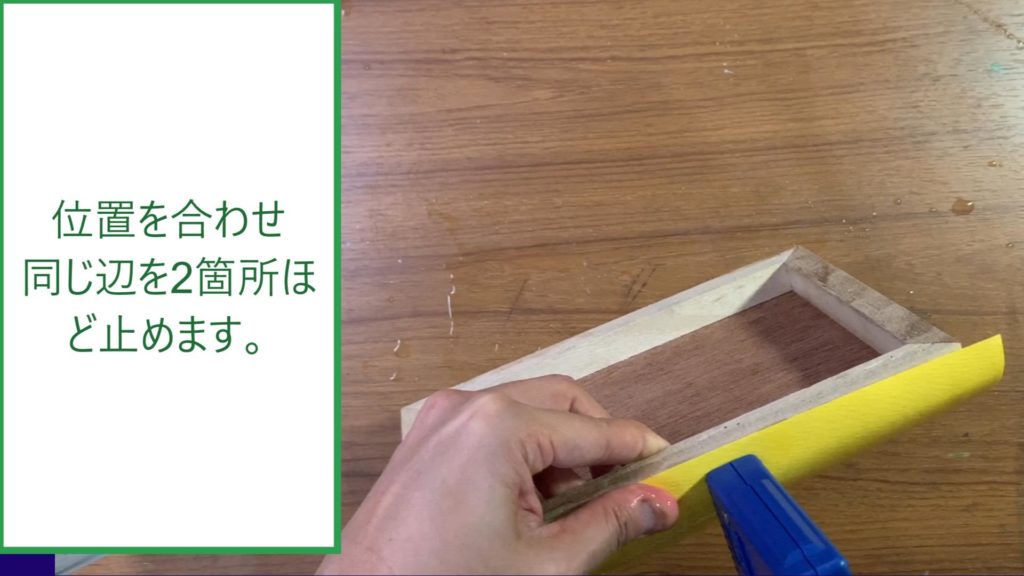

位置を合わせて中央の2箇所ほどを止めます。

水張りAの工程・4

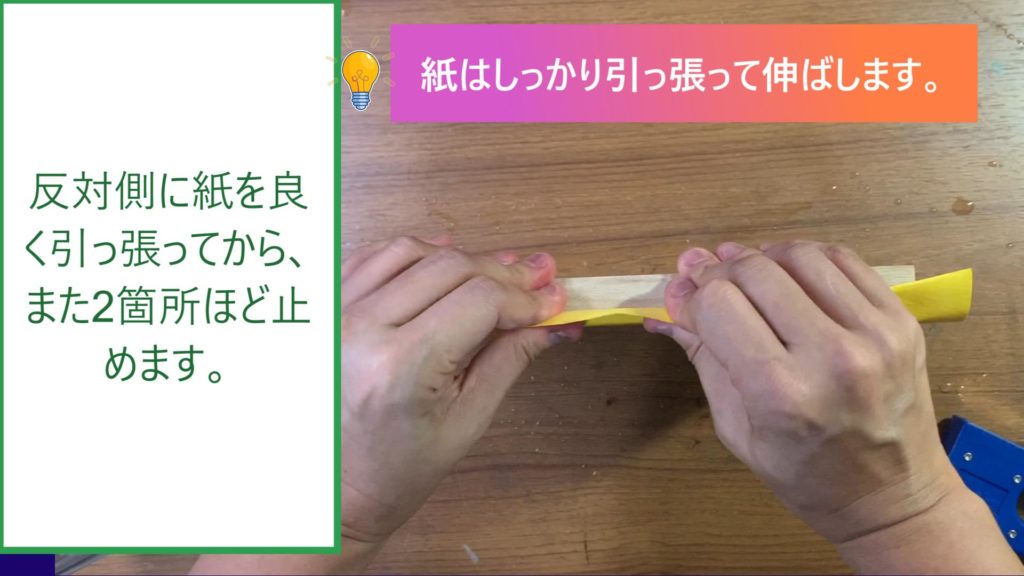

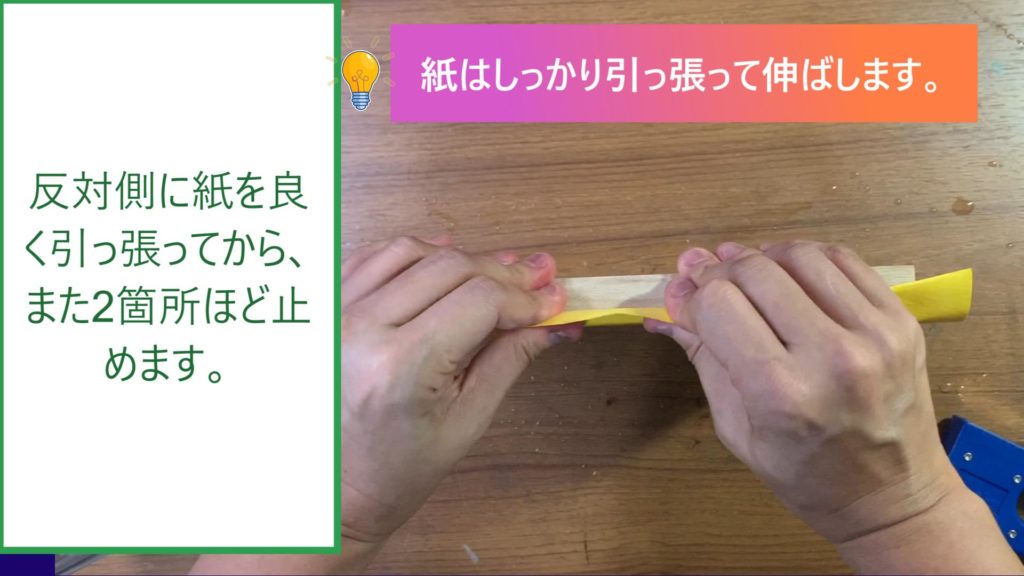

紙はしっかりと引っ張って伸ばします。

この時にきちんと引っ張らないと、乾いた時にたるんでしまいます。

水張りAの工程・5

同じ作業を切り返し、四隅を止めます。

出来上がると左図の様になります。

次にもう一つの水張りをご紹介しますね

[/balloon_code]水張りBの工程・1

まずは水彩絵の具スポンジや刷毛を使い表面をまんべんなく濡らします。

大きさが大きい場合には直接蛇口などで濡らした方が早いです。

水張りBの工程・2

紙は塗らす前に大きさにカットしても構いませんが今回は濡らした後にカットします。

ひっくり返して位置を合わせるのが良いですが、机が汚れていないか注意してくださいね。

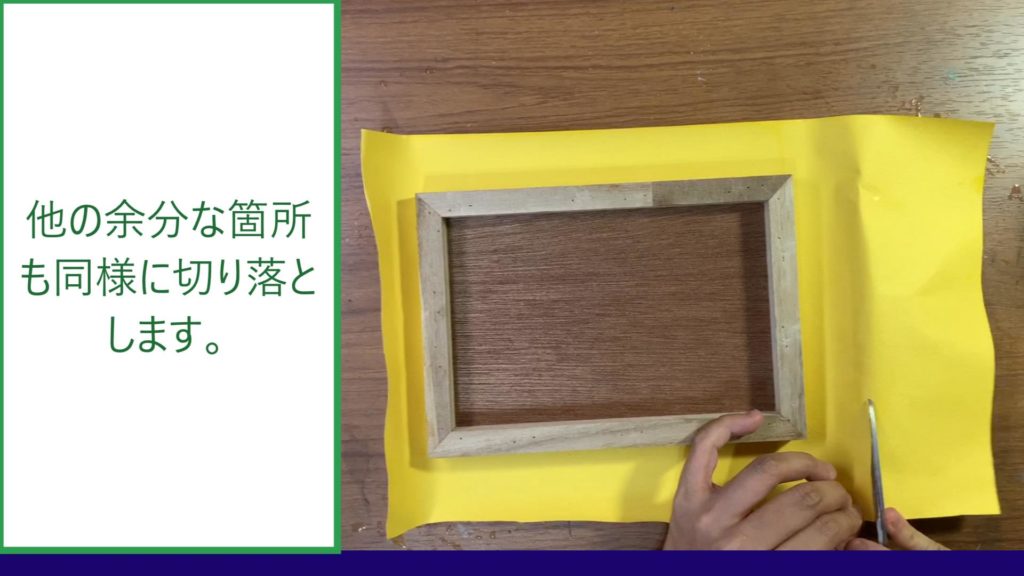

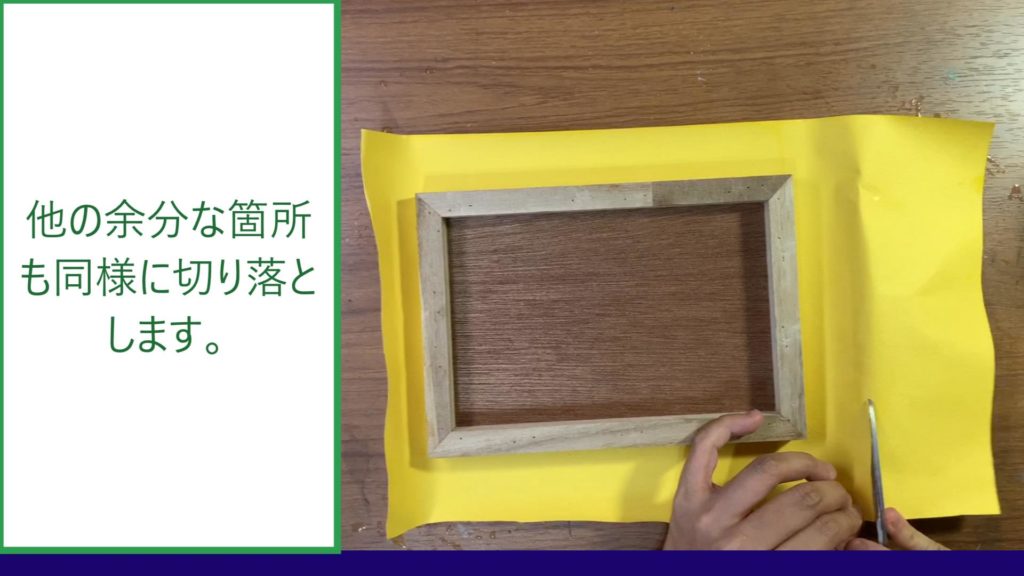

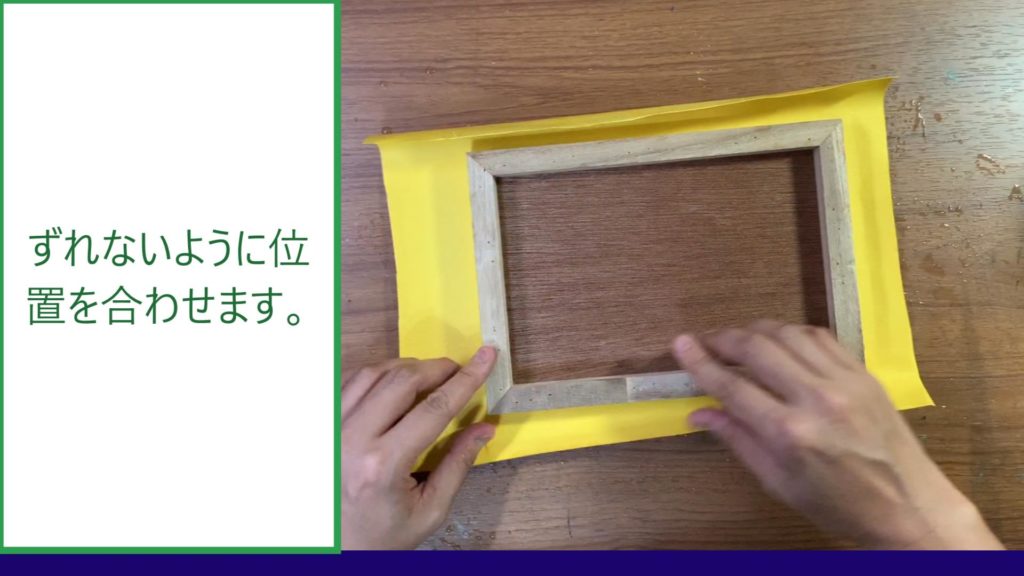

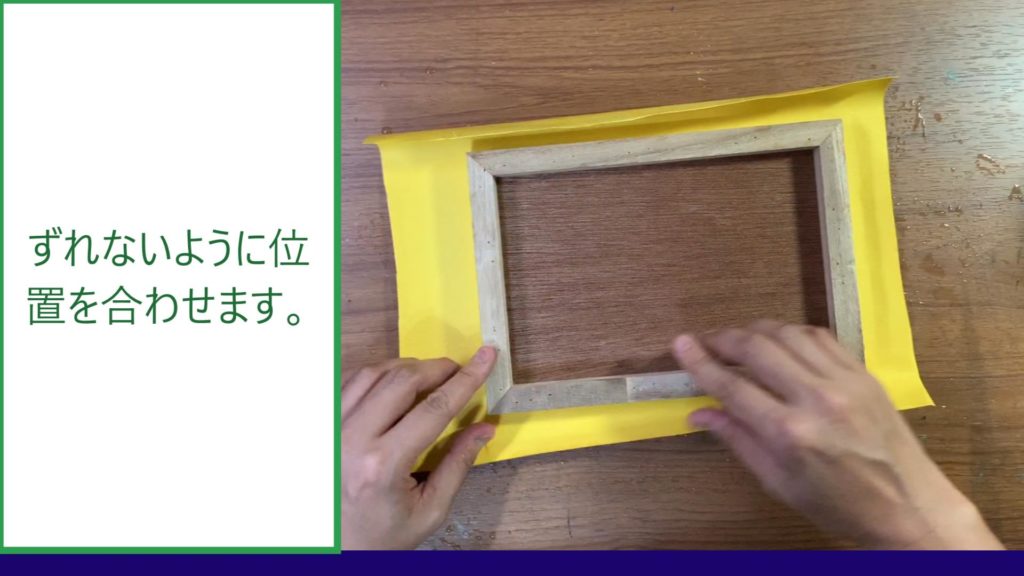

水張りBの工程・3

パネルの板の部分が隠れる位の大きさに合わせて印を付け、紙をカットします。

余分な部分を切り落とします。

ずれないように紙の位置を合わせます。

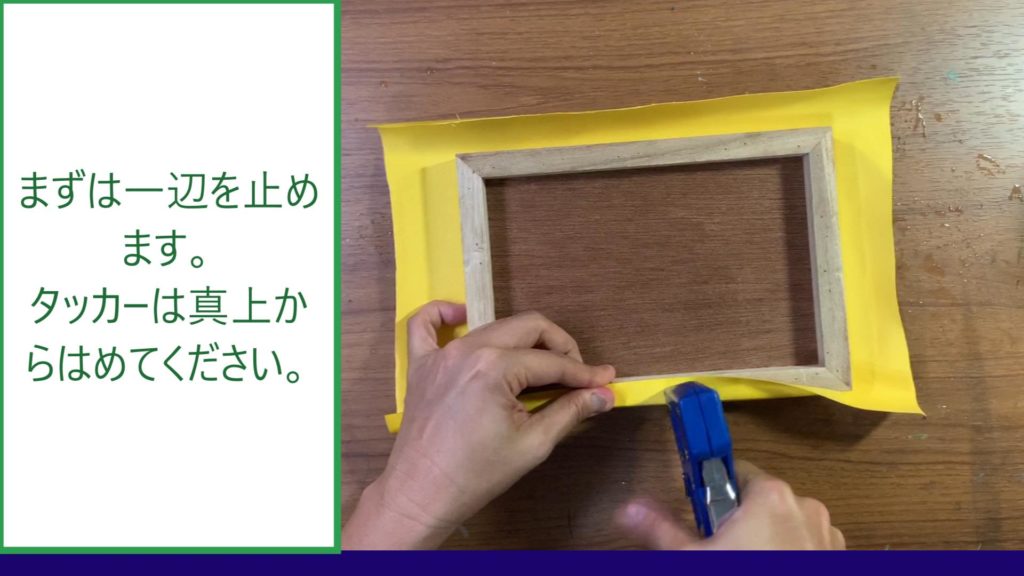

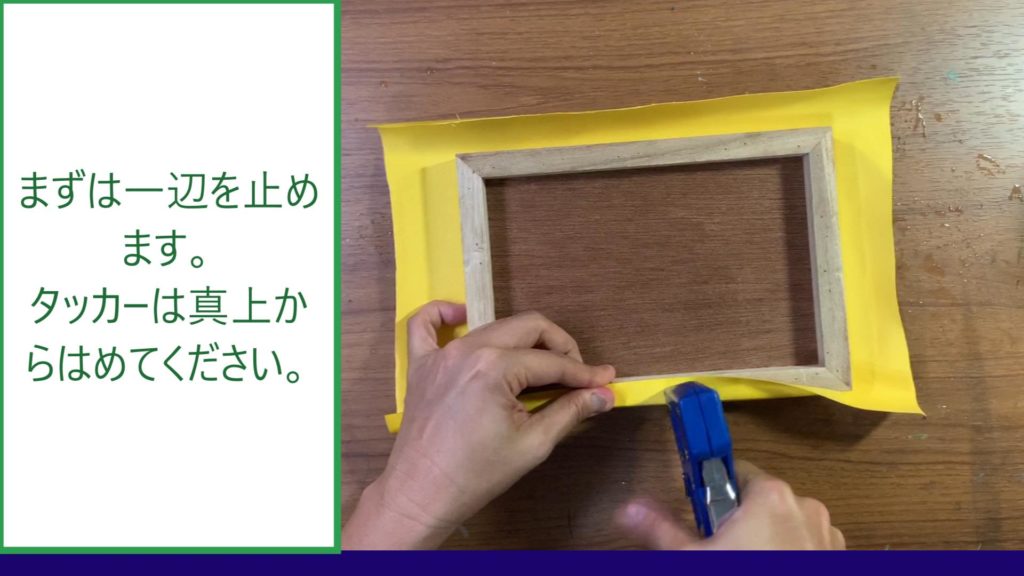

水張りBの工程・4

まずは一辺の中央辺りを1箇所、タッカーで止めます。

タッカーは真上から止めて下さい。

続けて四隅以外の場所を止めます。

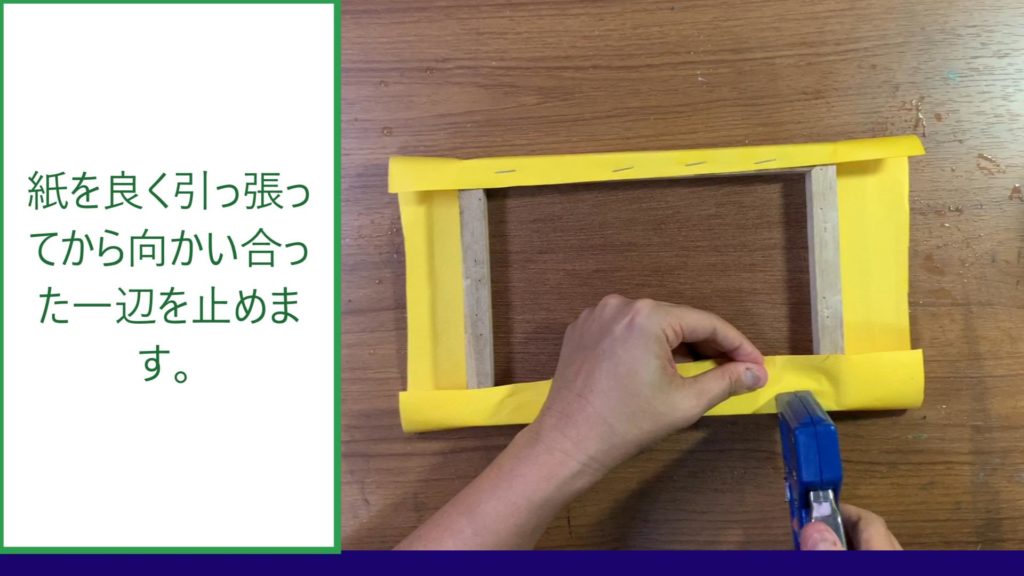

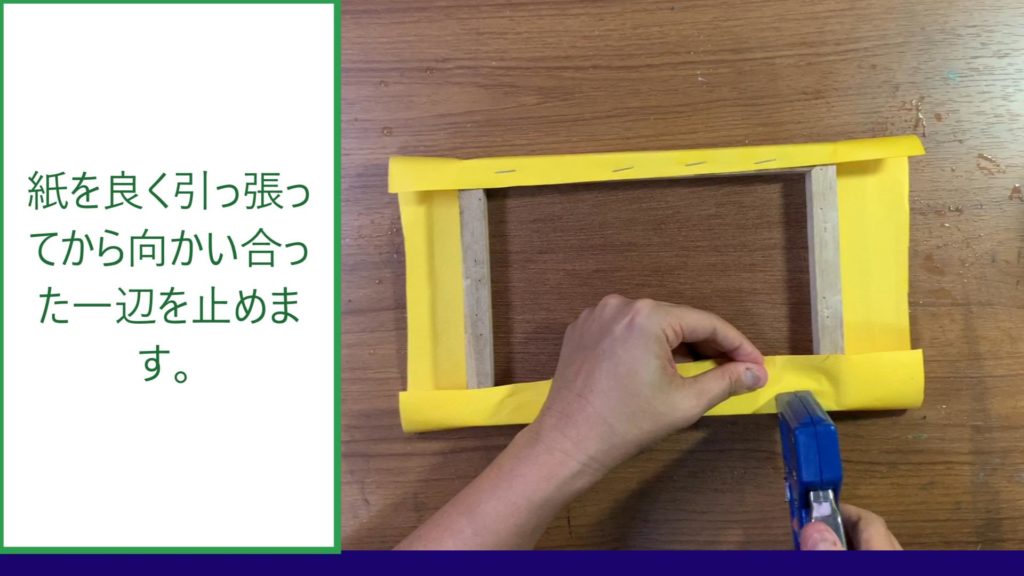

水張りBの工程・5

次に向かい合った一辺を止めます。

この時に紙をきちんと引っ張り、紙がたるまない様にするのがコツです。

同じように四隅を抜かしてタッカーでしっかりと止めます。

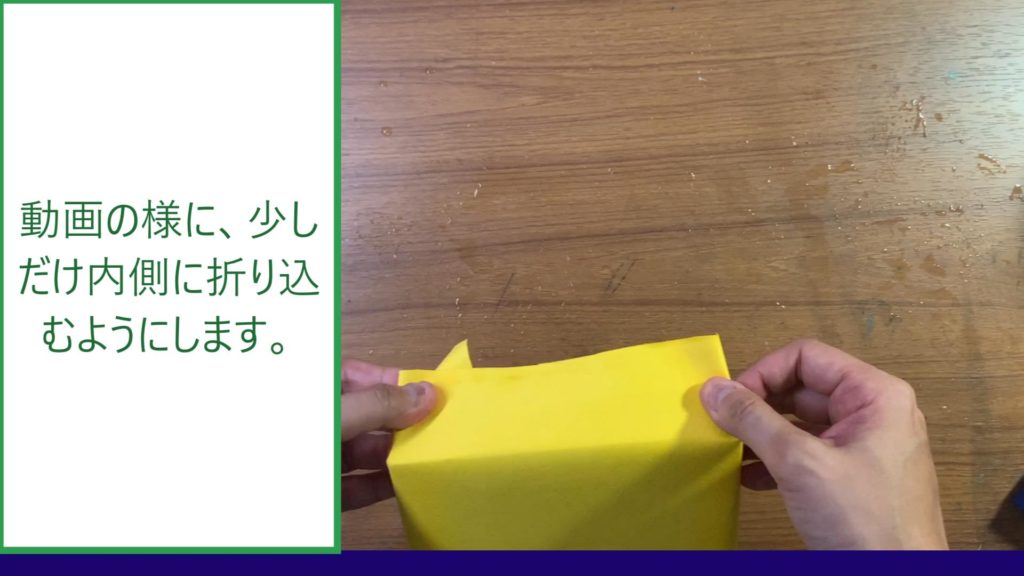

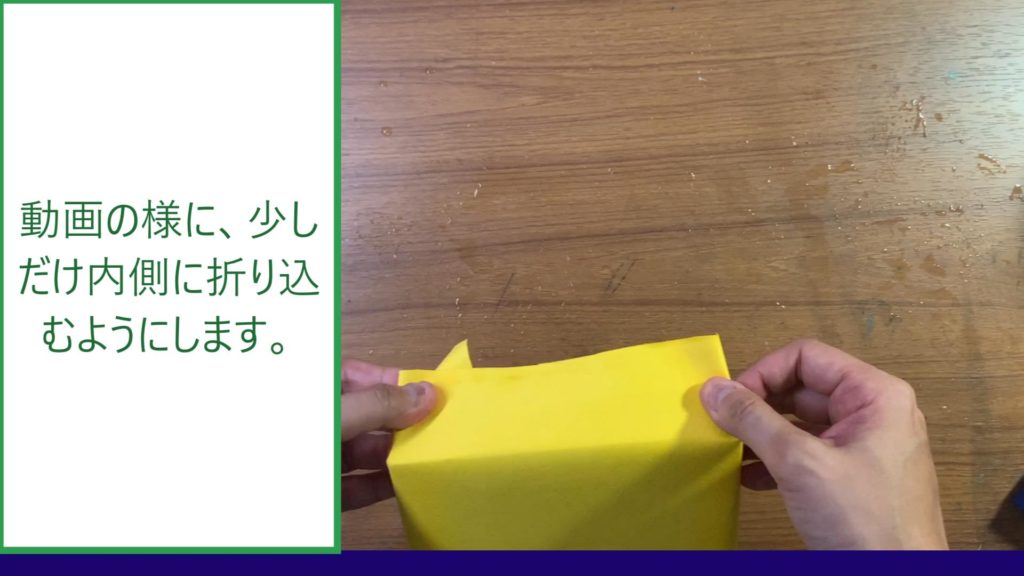

水張りBの工程・6

次に別の辺を止めます。

こちらは四隅を少しだけ内側に織り込むようにして角をきちんと揃えます。

仕上った時に見える箇所ですので、雑にならない様に注意します。

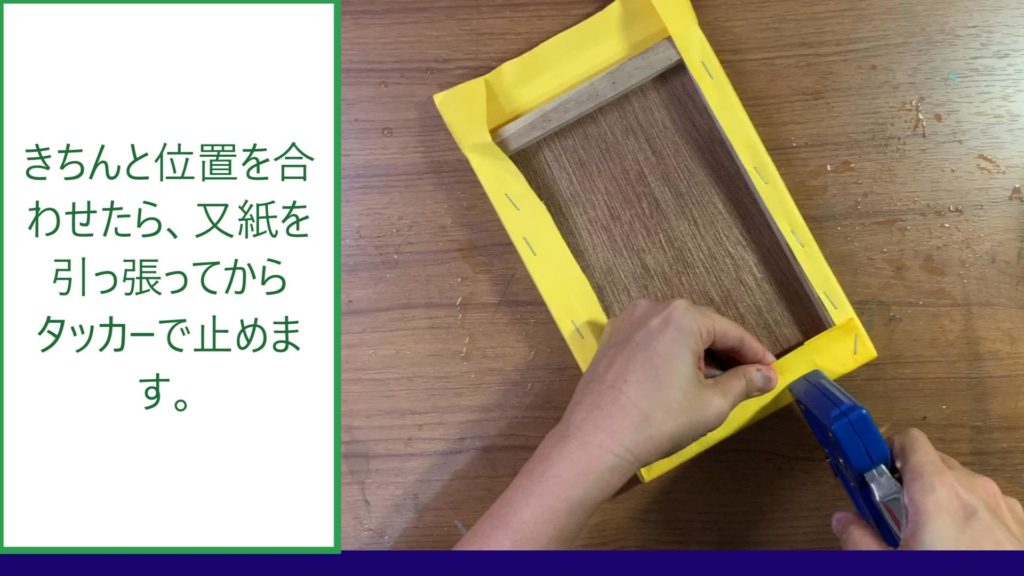

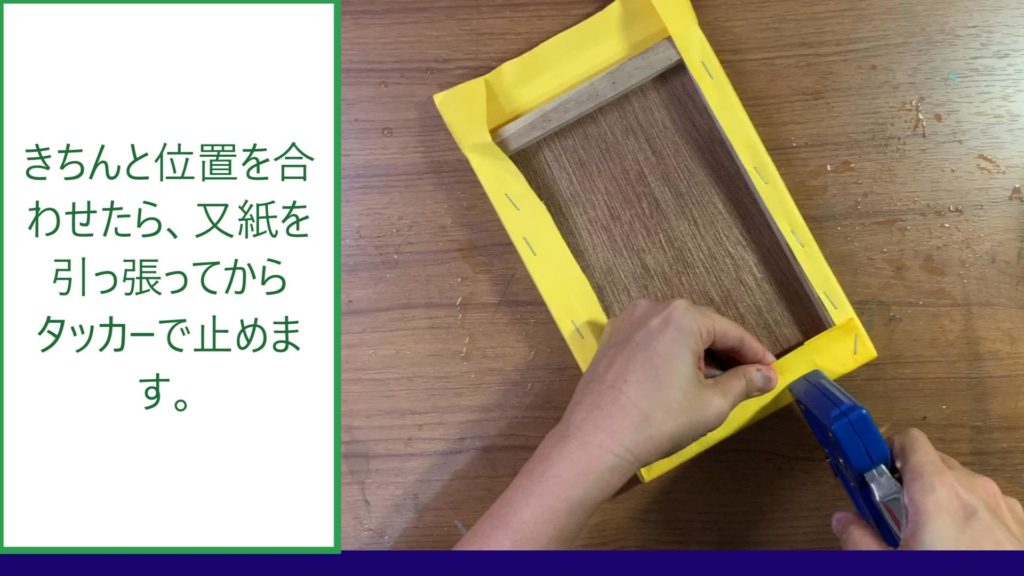

水張りBの工程・7

きちんを位置を合わせたら、又紙を引っ張ってからタッカーで止めます。

今度は隅から止めるとやりやすいです。

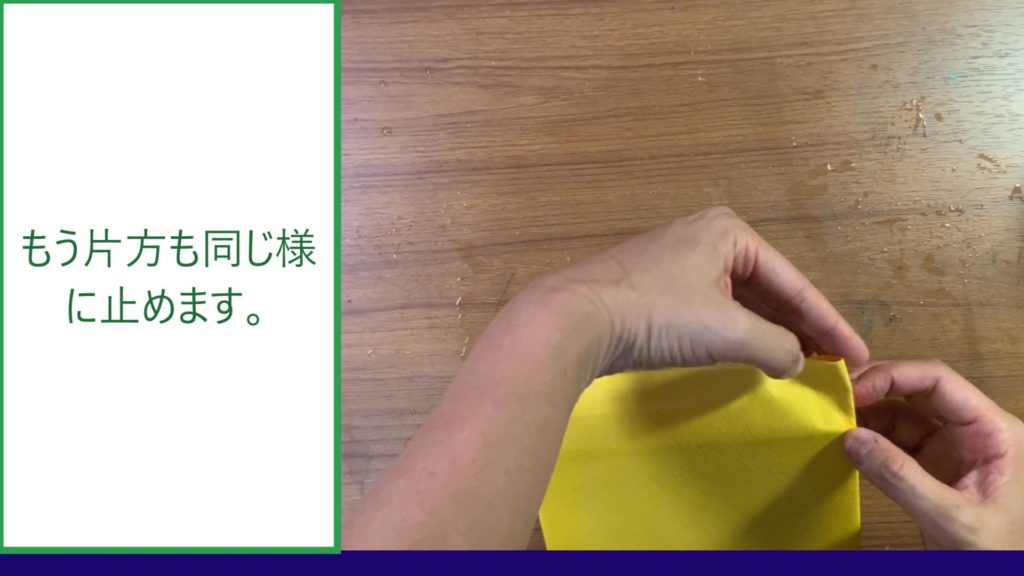

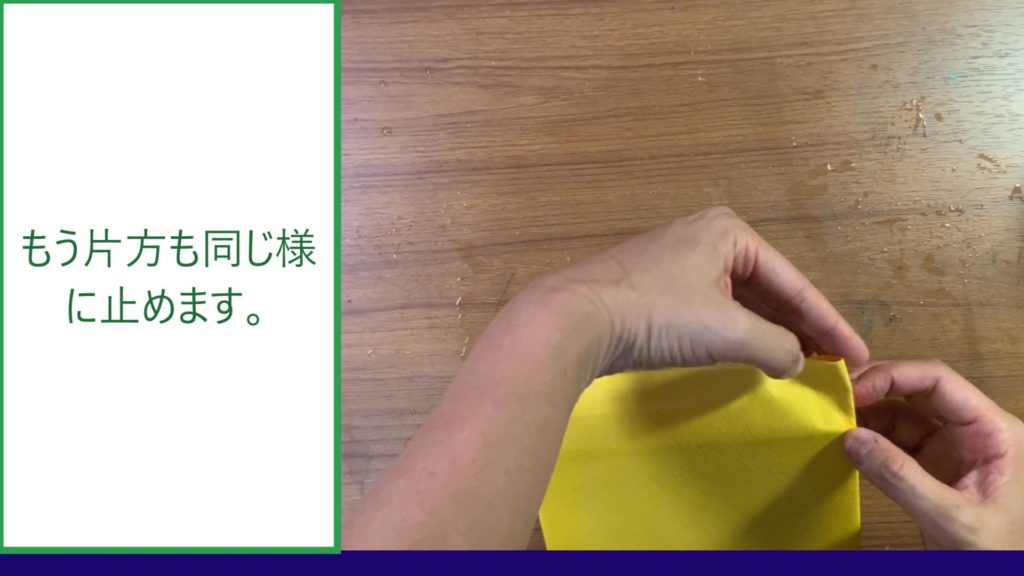

水張りBの工程・8

向かい合った辺も同じように止めましょう。

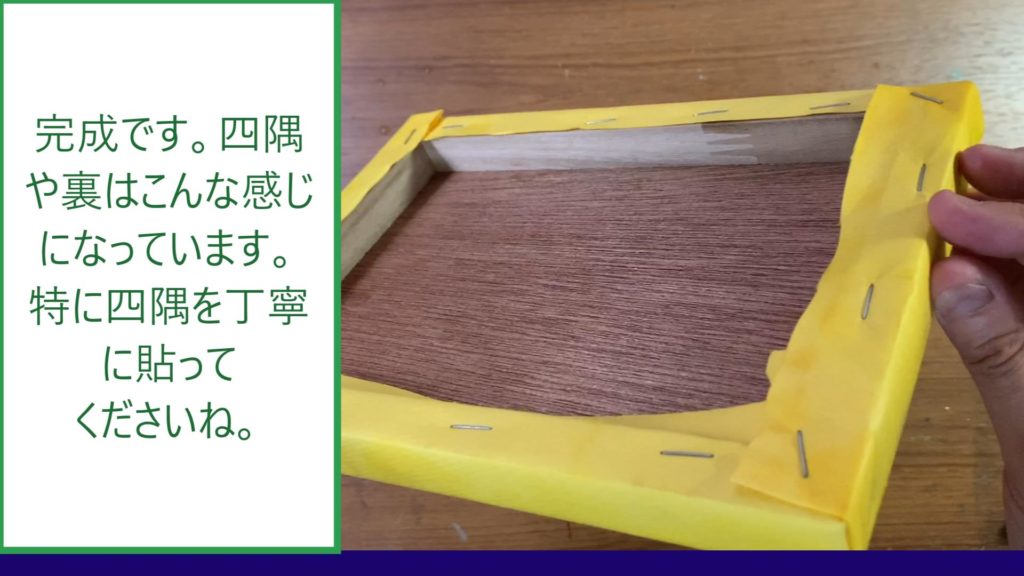

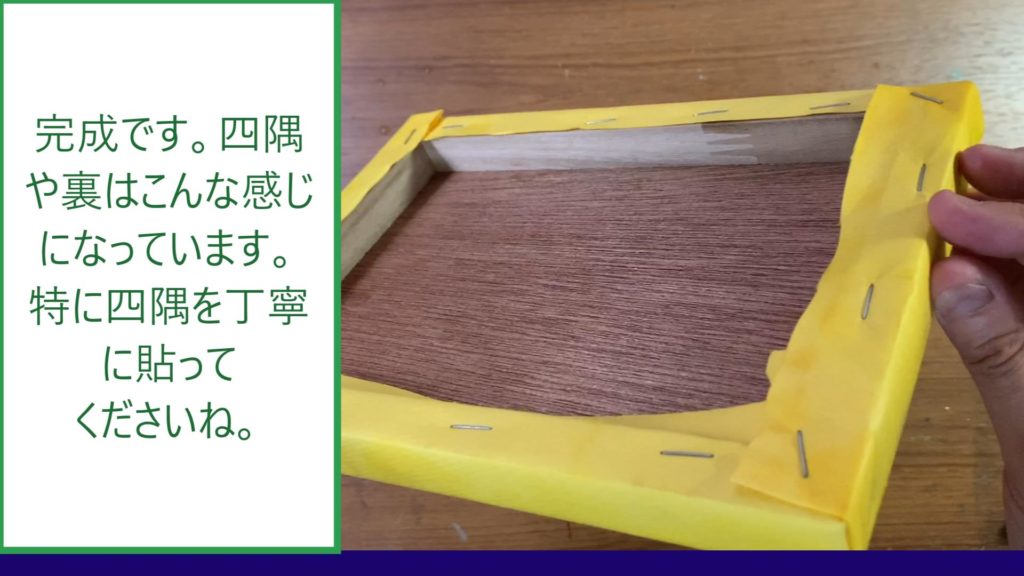

水張りBの工程・9

完成です。裏はこんな感じになっています。

裏は直接見せる場所ではありませんがそれなり丁寧にやっておきましょう。

特に四隅の処理には気をつけてくださいね。

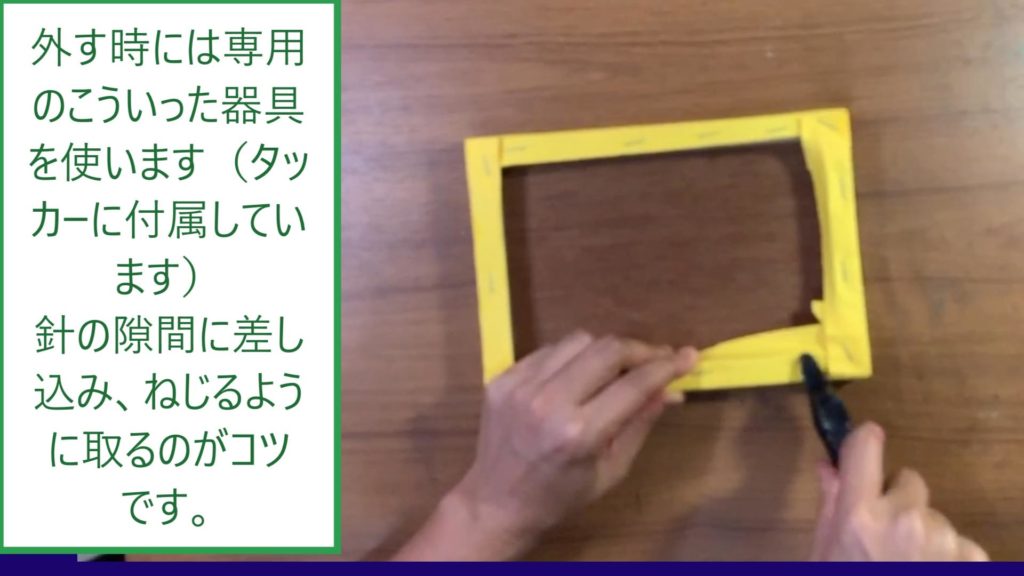

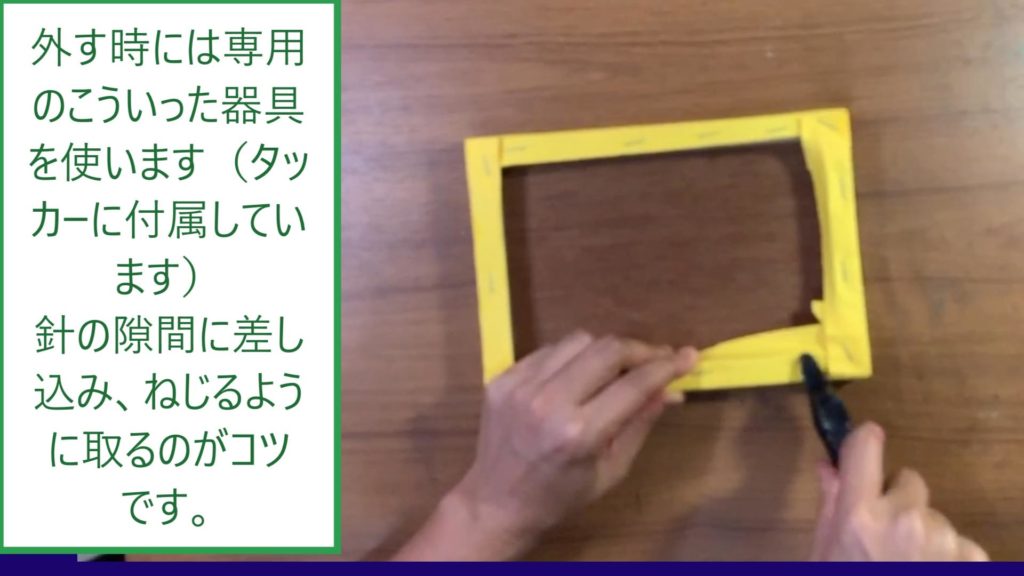

剥がすとき

剥がすときには専用の器具を使います。

タッカーに付属しているものもありますし単独でも購入出来ます。

針の隙間にねじ込むようにして取るのがコツです。

まとめ

大きなサイズを水貼りする時には紙がたるみ易いですので、しっかり紙を引っ張って伸ばして下さい。

又水張りをするからと言って、あまり薄い紙は使いづらいですのである程度の厚さ(300gくらい)は合った方が安心です。

F4サイズくらいまででしたらブロックタイプの紙も便利です。