こんにちは。画家の奥田みきです。

こちらは「奥田みき式・仏画の描き方」WEB講座の第2回となります。

今回は、仏画で最も印象を左右する**「顔の描き方」**について解説します。

仏さまの顔は、一般的な人物画とは異なり、どこか神聖で超越した雰囲気がありますよね。

- 「どこをどう描けば“仏さまらしい顔”になるのか?」

- 「普通の人間の顔と何が違うのか?」

そんな疑問にお応えするために、今回は目・鼻・口などの各パーツの描き方を、初心者の方にもわかりやすくお伝えしていきます。

[sitecard subtitle=関連記事 url=https://mikisya.com/h_butuga1/ ]

仏様の描き方講座|如来・菩薩の「半眼」とは?目の形の特徴を解説

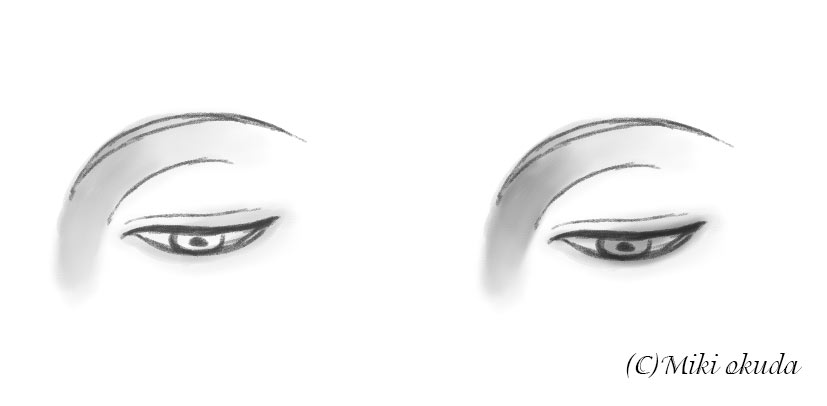

まずは、如来や菩薩の目(眼)の描き方と、その意味について解説します。

仏さまの目は、普通の人間とは違った独特の表情を持っています。

一見すると目を閉じているようにも見えますが、これは「半眼(はんがん)」と呼ばれる目の形です。

「半眼」とは、まぶたを半分閉じたような状態のことで、

内側(自分自身)と外側(世界)を同時に見つめている姿勢を表しているとされています。

この状態は、心が乱れることなく、内外どちらにも偏らない集中を象徴しており、

仏さまの穏やかさや深い智慧の象徴として描かれます。

後ほど、実際の人物と比較しながら、どのように描き分けるのかもご紹介していきます。

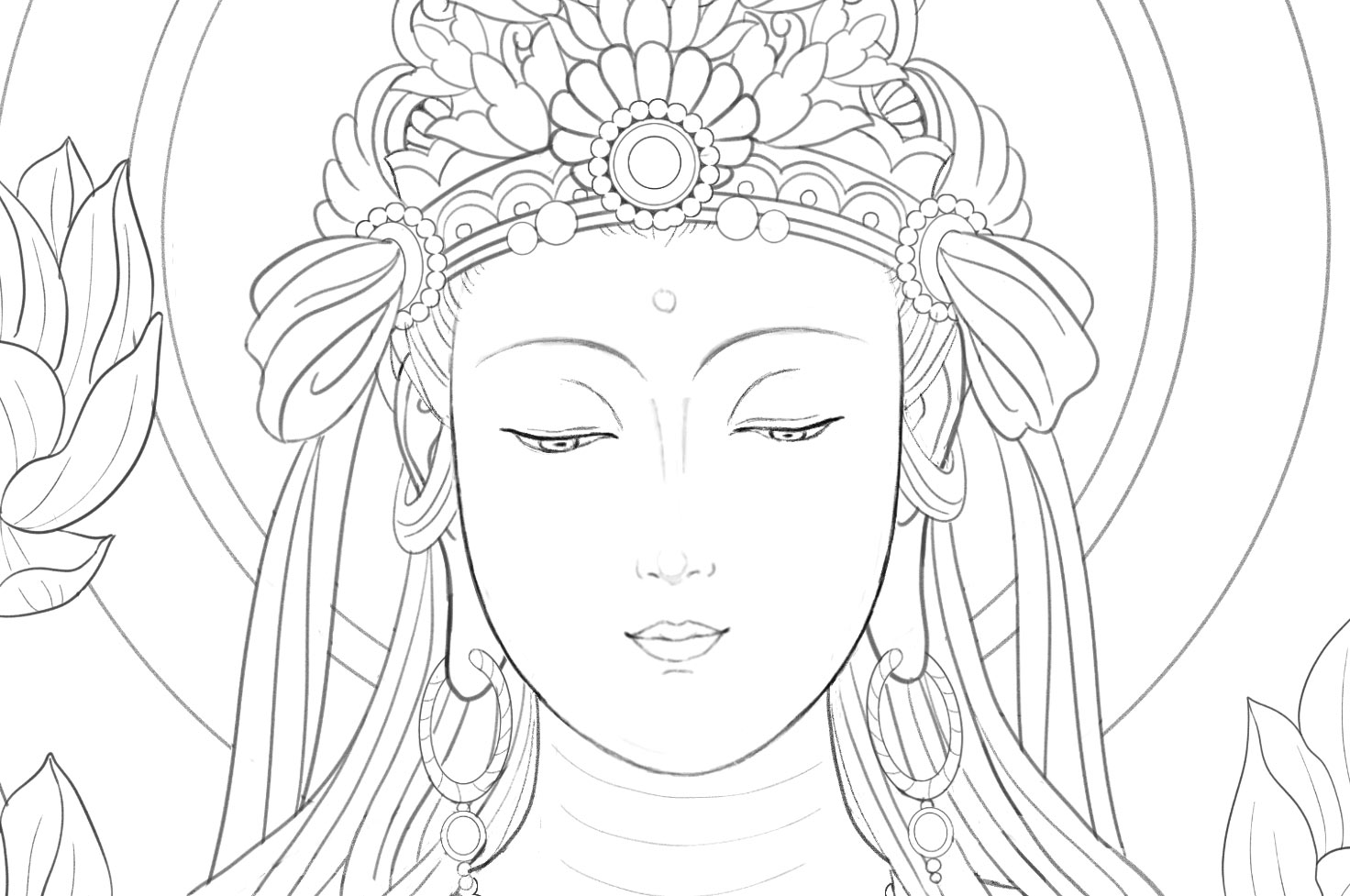

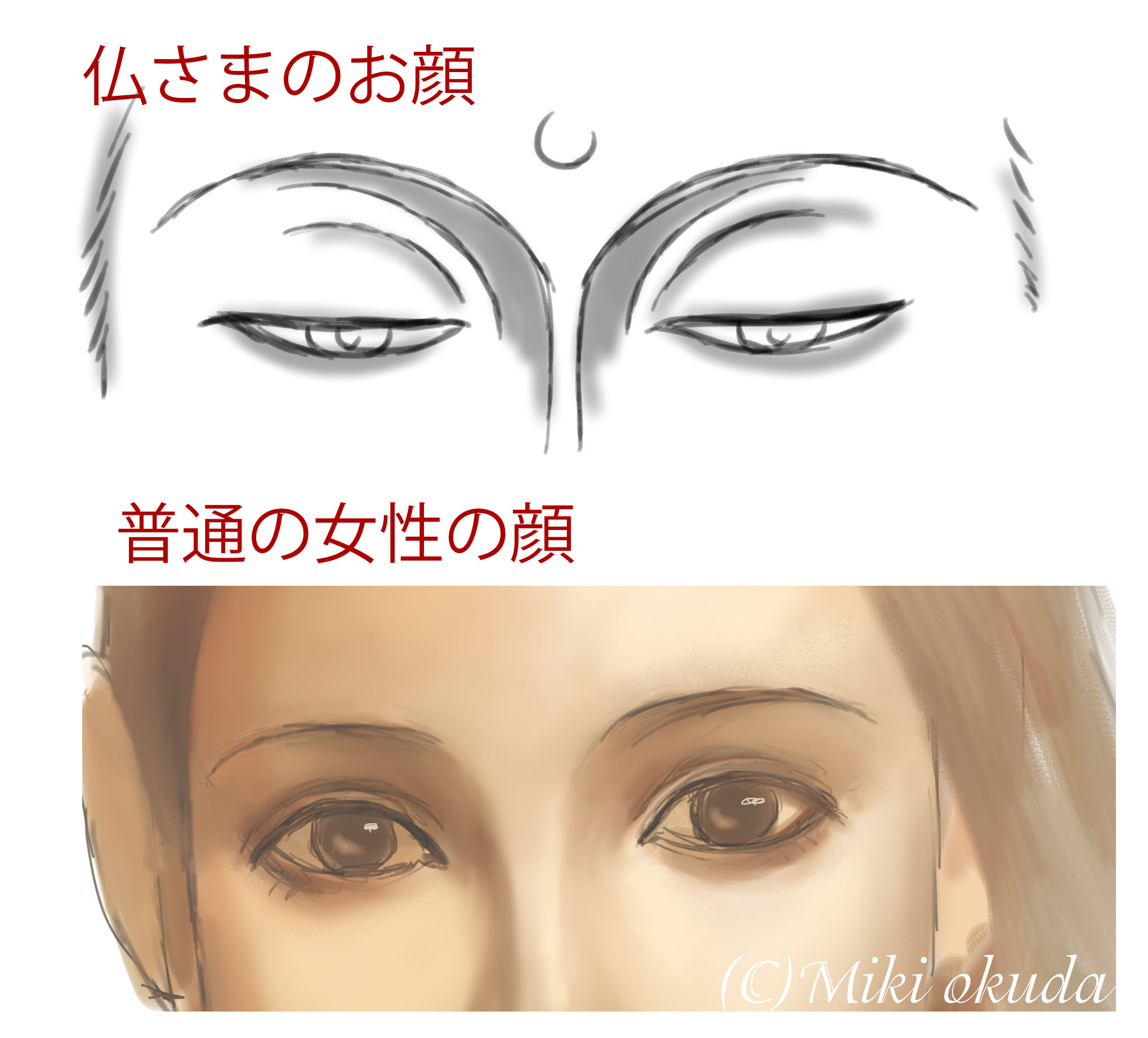

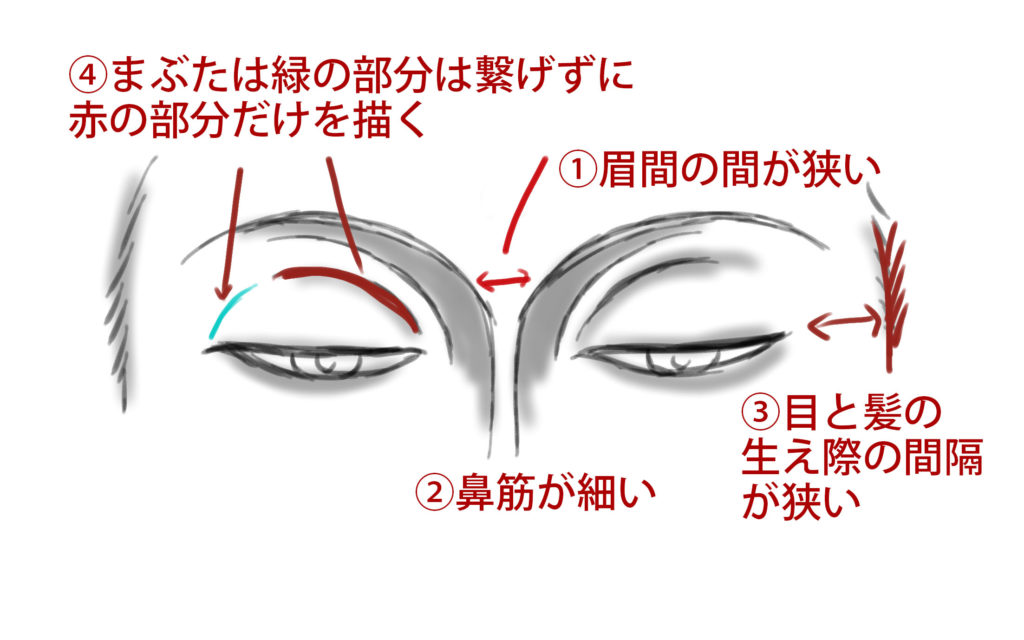

上の図は、仏像を参考にして描いた仏さまのお顔です。

下の図は、一般的な人間の顔を描いたものになります。

並べて見比べてみると、その違いは一目瞭然ですね。

「どこが、どのように違うのか?」

視覚的にわかりやすくするために、図にそれぞれの特徴を記載しました。

仏画を描くうえで大切な「仏さまらしさ」を理解するヒントになればと思います。

① 眉間がとても狭い

仏さまのお顔では、眉間の幅が非常に狭いのが特徴です。

成人男性の顔でも眉間が狭くなることはありますが、仏さまの場合はさらに滑らかで整ったラインを持ちながら、ぎゅっと寄った眉間が描かれています。

② 鼻筋が細い(ただし鼻自体は小さくない)

意外に思われるかもしれませんが、仏さまの鼻はそれほど小さくありません。

ただし、鼻の上部――鼻筋のあたりがとても細く描かれるため、全体としてすっきりとした印象になります。

③ 目尻と髪の生え際の間隔が狭い

仏さまの眼は大きく、さらに顔全体が縦長のため、目尻から髪の生え際までの距離が通常の人物画よりも短く感じられます。

この距離感を意識することで、仏さま独特の神秘的なバランスに近づけることができます。

④ まぶたは途中までしか描かない

これは私自身が仏画を描き始めたときに気づいたポイントなのですが、

仏さまのまぶたは、すべてをしっかり描かない方が美しく仕上がるのです。

特に眼が大きい仏さまの場合、まぶたを全て描いてしまうと、目が大きくなりすぎて威圧感が出てしまいます。

そこで、まぶたの外側は自然にフェードアウトするように描くのがコツです。

図の緑の部分がそれにあたりますが、こうすることで柔らかさと静けさを保ったまま、目元の印象を整えることができます

ちなみに、全部繋げると右眼の様な感じになります。

ちょっと眼が主張しすぎていて、怖いですよね……。

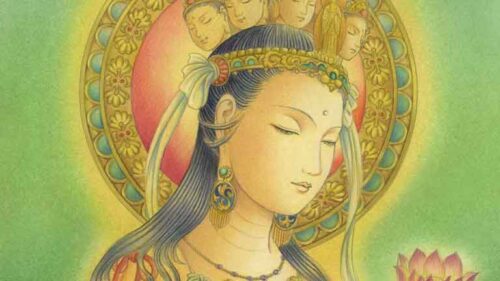

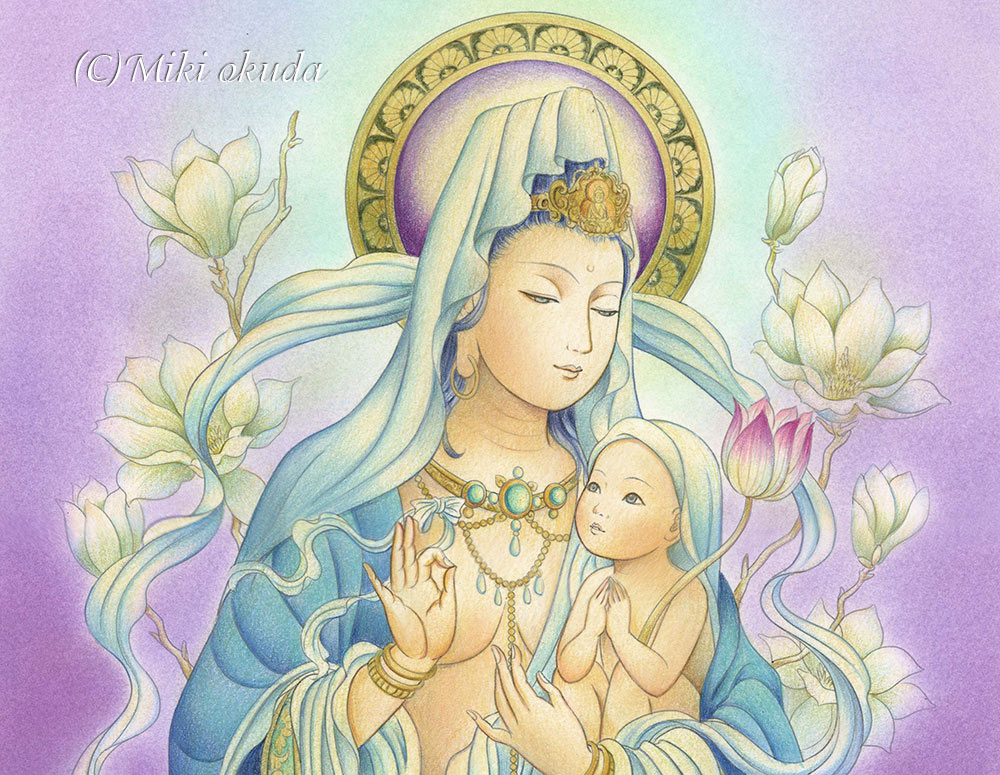

作家によって異なる「半眼」の表現

仏画や仏像にも作家の個性が現れます

仏画や仏像といった宗教的なモチーフは、一見すると形式に則って描かれているように見えるかもしれません。

しかし実際には、作り手の感性や信仰、時代背景によって微妙に表現が異なります。

特に仏さまの「半眼」は、その描き方ひとつで印象が大きく変わる重要なポイントです。

「半眼」の形にもバリエーションがあります

「半眼」とは、前述のとおり目を半分閉じた穏やかな目元のことですが、

実はその開き方も、作家によって少しずつ異なります。

上の図にあるような控えめな目の開き方がよく見られますが、

中にはもう少し開き気味の半眼もあります。

こうした表現は、たとえば吉祥天や弁才天などの天部の女性像によく見られ、

やや人間らしい優美さや柔らかさを表現するために選ばれることもあります。

表現の幅があるからこそ、自分のスタイルを育てていける

伝統を学びながらも、「自分はどのような仏さまの表情を描きたいのか?」

という視点を持つことで、仏画の表現がより深く、個性的なものになります。

「正解はひとつではない」ということも、仏画を描く楽しさのひとつだと思います。

[sitecard subtitle=関連記事 url=https://mikisya.com/sakuhinn1/ ]

仏様の描き方講座|仏さまの眉毛は“表情のカギ”

仏さまのお顔を描くとき、最も「人間っぽさ」が出やすいパーツのひとつが「眉毛」です。

私自身も、西洋の天使などの聖なる存在を描くときには、あえて眉毛をくっきりとは描かず、

うっすらと影で表現する程度にすることが多いです。

しかし仏さまの場合、眉ははっきりと描かれることが一般的です。

とはいえ、普通の人間の眉毛のように力強く濃く描くのではなく、すっと整った柔らかなカーブを意識します。

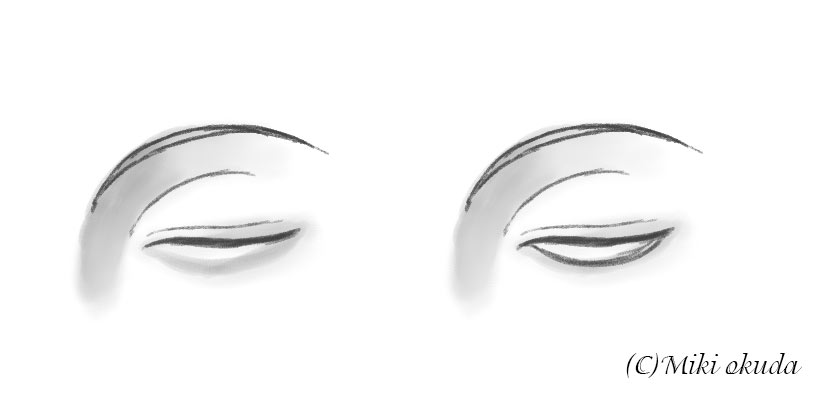

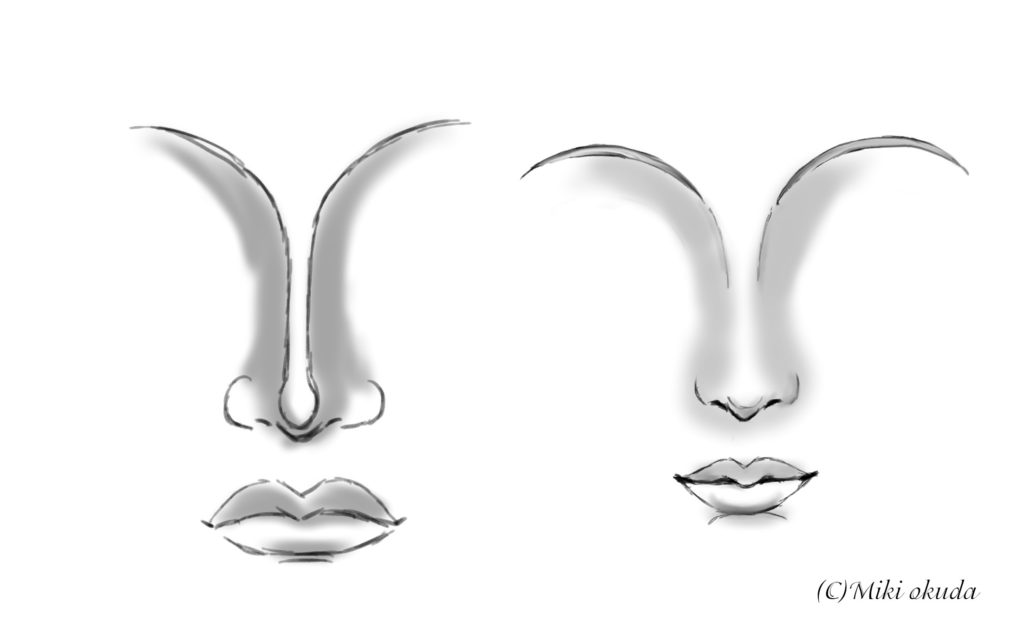

眉毛のカーブで表情が変わる

たとえば、下の図を見てください。

- 左側は標準的な眉毛の形(やや上がり気味の穏やかなライン)

- 右側は少し下がり気味の眉毛(柔らかく、やさしさがにじむ印象)

このように、ほんの少しのカーブの違いだけで、仏さまの表情が大きく変わります。

自分の描きたい「仏さまの表情」に合わせて選ぶ

どのような仏さまを描きたいのかによって、眉毛の角度や太さ、長さを調整してみましょう。

怒りを内に秘めた明王系、やさしさをたたえた菩薩系など、それぞれに合った眉の形があります。

ぜひいろいろなパターンを試しながら、あなた自身の「仏画の表現」を育ててみてください。

[sitecard subtitle=関連記事 url=https://mikisya.com/sakuhinn1/ ]

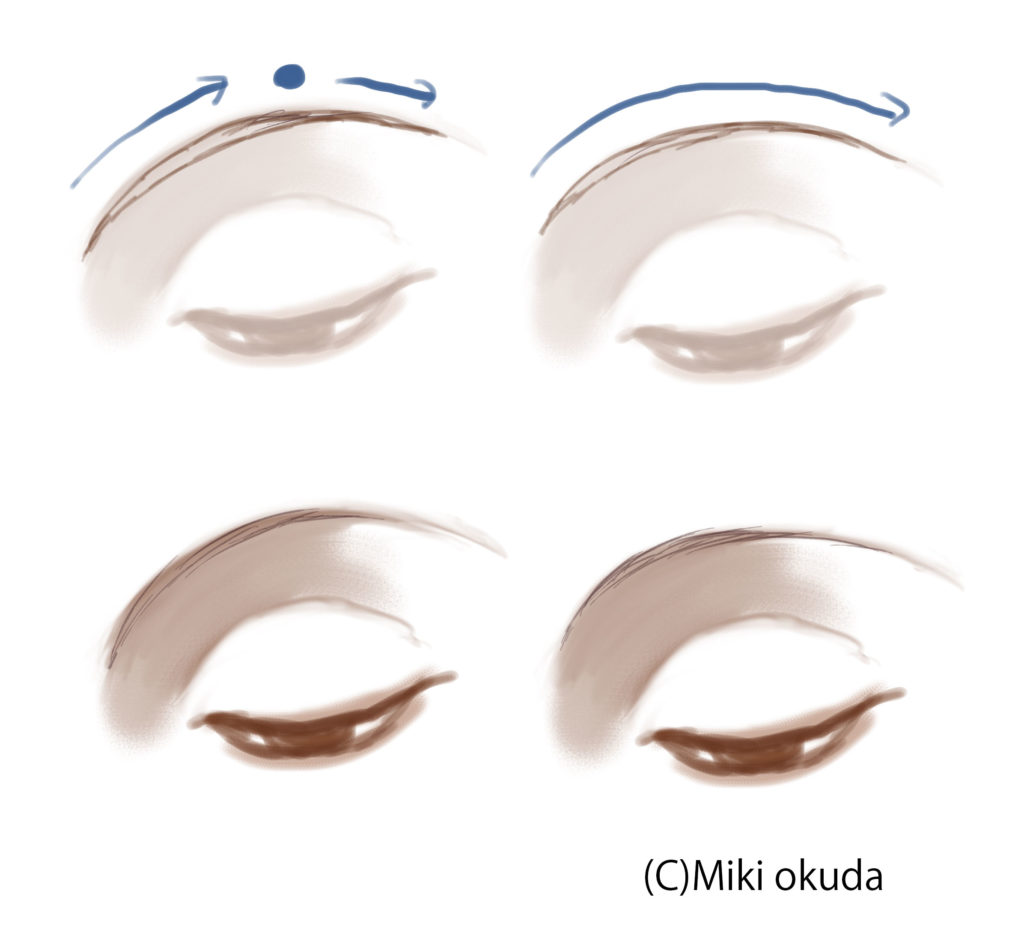

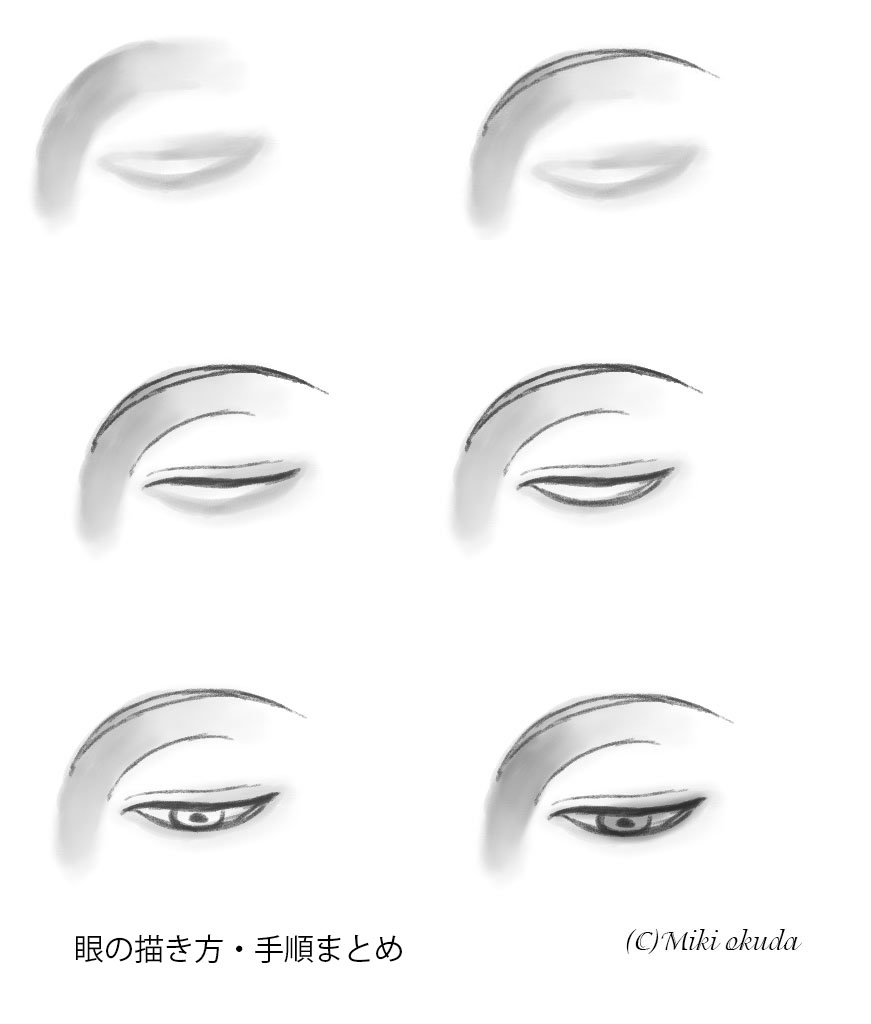

①まずはうっすらと影を入れる

まず、薄く「眼がはまる場所」に影をいれます。

私は仏画に限らず、通常の人間の顔でも最初に影を入れてから描き出します。

いきなり線画だけでも描ける人もいますが、不慣れな方や

眼が大きくなりすぎる人は、後から影を入れるのではなく

一緒に影も描いていく描き方の方をおすすめします。

影を入れる所は、鼻の側面と眉毛が繋がるくぼみと、眼の周り

(特に眼の端~下まぶた)の影です。

自分の顔を実際に見てみれば、どこがくぼんでいるのか分かります。

次に、影に沿って眉毛を描きます。

角のない、すっとしたカーブを意識します。

②眼を描き進める

まぶた(眼球の膨らみ)~、二重~眼の上ライン~下のラインの順番で進めます。

順番は人それぞれなので、「正しい順番」はありませんので

描きやすい順番で進めてください。

③仕上げます

黒目の部分を描き、最後に影を調整して仕上げます。

完成です!

仏様の描き方~ネット講座・鼻と口

次は口と鼻についてご説明させていただきます。

口と鼻はセットで考えます。

左が仏像を元に描いた絵で、右が私の絵から写したものです。

左の仏像から描いた方は、鼻筋は細いですが

口は以外と大きくて、結構がっちりとした印象がありますよね。

如来などには合いますね。

私はもう少し繊細な絵なので、鼻や口が余り目立たない大きさで描きます。

微笑んでいる口

右の方は全体的に優しい印象になっています。

眉毛の形もそうですが、口の形が違っています。

如来・菩薩の口は「微笑」なのですが、実際は左図のように

殆ど笑っているように見えない口の形をしています。

古典的な作品や仏像ではこの口を形で描かれますが

近年の作品では、右の様に微笑んでいるのが分かりやすい

口の形になっているものもわりと見かけます。

小さな口

仏像はそれほど小さな口ではないですが

仏画では小さめに描かれる事が多いです。

観音様や弁天様などには小さなお口がにあいますね。

仏様の描き方~ネット講座・作例

.jpg)

上記の事を踏まえて、作例を見てください。

分かりやすいように、線画で掲載しています。

こちらは斜め顔で、「慈母観音」

女性的な観音様なので、小さなお口で描いています。

こちらは正面顔で「観音菩薩」です。

微笑んでいるのが分かりやすい様な口の形にしています。

説明を読んでから見ると、どの辺を意識して描いているのか

分かりやすいと思います。

ちなみに僕は不動明王の眷属だけれど、明王はまた全然違う顔だよね

まとめ

今回は顔のパーツのことを説明させて戴きました。

私もいろいろ描いている内に、お顔の造形も変わって来ました。

自分の好きな仏画や仏像をスケッチしてみるのも良いかと思います。

今度は実際に輪郭に当てはめて描くやり方と

全身像の描き方も執筆予定です。

アトリエ観稀舎では仏画や龍神画、ファンタジーと幅広いジャンルに対応しています。詳細はアトリエサイトで

アトリエ観稀舎では仏画や龍神画、ファンタジーと幅広いジャンルに対応しています。詳細はアトリエサイトで